中枢神経(脳と脊髄)系に発生する腫瘍の【分類】【症状】【検査・診断・治療】について整理してまとめました。

人体の司令塔である脳と脊髄(中枢神経系)に影響する範囲に腫瘍ができると、生命維持や身体機能の制限や停止に直結するため、早急な対応が必要です。

大脳特定部位の病変

パーキンソン病(大脳基底核の病変)

「パーキンソン病」は、1817年にイギリスのジェームス・パーキンソンという医師がこの病気を「振戦麻痺」として発表したことに由来して名前がついた病気です。

「パーキンソン病」の好発年齢は40歳以降ですが、遺伝性で20歳代から発症するケースも報告されています。

「パーキンソン病」の症状は、アクセルが効かないのにブレーキもかからない乗り物みたいな感じで、運動麻痺も感覚障害もないのにとにかく「動きにくい」のに、動き出したら制御ができない状態なので非常に危険ですし日常生活も困難になります。

パーキンソン病の4大症状と呼ばれる典型的な症状は、「振戦」「筋固縮」「無動」「姿勢反射異常」で、便秘・あぶら顔・多汗・よだれ・起立性低血圧などの自律神経症状や抑うつなどの精神症状もみられます。

| 症状 | 定義 | 特徴 |

|---|---|---|

| 振戦 | 「動かそうとしていないのに勝手に身体がふるえてしまう」 自分の意識とは関係なく起こる「振え」 | 安静時(意識的な行動をしようとしていないとき)に起こる(安静時振戦) 初期症状として最もよく現れ、最初は左右どちらかの手または足から始まり、反対側へ広がっていき(N字型または逆N字型) 進行すると体幹や口唇など顔でもみられるようになる |

| 筋固縮(強剛) | 筋肉の緊張が常に亢進している状態 (本人に自覚なし) | 手足を屈伸させてみるとまるで鉛を曲げているような抵抗を感じる 振戦が加わるとまるで歯車を回しているような抵抗を感じる |

| 無動 | 日常のすべての動きが遅くなる | 普段無意識に行っている瞬きや表情の変化もなくなるので仮面様顔貌と呼ばれる固い顔つきになる 書いている字がどんどん小さくなる(小字症) 声も小さく聞き取りにくくなる(特に語尾が小さくなる) 歩く歩幅や動作の時の動きがどんどん小さくなる |

| 姿勢反射異常 | 反応など正常に働かなくなる | 正常であれば、通常多少バランスを崩しても反射的に修正することができますし、万が一転倒しそうになっても手を出すなどの保護伸展反応が働きますが、これらの反応が正常に働かなくなるため非常に転倒しやすい状態になる |

姿勢反射異常が出始める頃には歩行自体も困難になっていて、小刻み歩行(前屈みの姿勢で歩幅の小さい歩き方)、すくみ足歩行(床に足がくっついたような状態になって前へ進めない)なども顕著になりますし、逆に歩いているとどんどん加速していって止まれなくなったりする「突進様歩行」もみられるようになってきます。

パーキンソン病は、現在も様々な研究が進められていますが完全に究明されていません。

パーキンソン病の原因と病理を考える時にポイントとなるのは、運動麻痺や感覚障害はないのに動きが上手くコントールできないという特徴で、運動機能の調節ができないことで症状が出ていると考えられるので、中枢神経である脳の運動機能を調整している部位になんらかの原因がありそうです。

大脳基底核には目的や状況に応じた運動を促進し不必要な運動を抑制する役割があり、運動の開始や筋緊張の調整に関与してます。

大脳基底核の線条体に中脳の黒質緻密部からニューロンが伸び、ドーパミンという神経伝達物質が供給され円滑な神経伝達が行われているのですが、なんらかの原因で線条体で放出されるドーパミンの量が減少するために直接路、間接路において視床への抑制が過剰に働くことによって発生していると考えられています。

その根拠としては、パーキンソン病の患者ではこのドーパミンが大幅に減少していること (1950年代発表)、ーパミンを作る神経はニューロメラニンをという色素を含むため黒く見えるのですが、パーキンソン病患者の黒質ではこのニューロンが大幅に減少しているため正常の人よりも色が薄くなっていること (1950年代発表)、中脳黒質のドーパミン神経が変性脱落したところにレビー小体という封入体が存在すること (1910年代発表)などがあります。

- D1受容体を介する線条体の直接路細胞への興奮性入力が消失しこれらの細胞の活動性が減弱

- 淡蒼球内節の神経活動が亢進

- 視床・大脳皮質の活動性の抑制

- 視床・大脳皮質の活動性の抑制

- 運動を円滑に表現できずに無動症状になる

パーキンソン病は、症状が特徴的でわかりやすいのですが、初期の頃は症状がはっきりせず気がつかれなかったり、他の病気や障害と誤解されたりすることもあります。

「手足が硬直する」「動作が鈍くなる」「もの覚えが悪くなる」などパーキンソン病特有の症状がある場合すべてがパーキンソン病というわけではなく、パーキンソン病の症状と非常によく似た症状を発症する疾病があり、それらを総称してパーキンソン症候群といいます。

パーキンソン病が中脳黒質におけるドパミン作動性運動ニューロンの変性から生じる突発性または家族性(遺伝性)のものであるのに対し、パーキンソン症候群はそれ以外の部位の病変を含む場合(パーキンソンプラス症候群)・脳血管障害・中毒・薬物・脳炎・外傷などの明らかな原因によりパーキンソン症候を示す病気を総称した表現です。

つまり、一見同じような症状が出ていても、その原因がどこにあるのかによってパーキンソン病かパーキンソン症候群かを区別できます。

厚生労働省の特定疾患神経変性疾患調査研究班によると以下のような診断基準があり、神経内科でも目安にされています。

パーキンソン病診断基準

- 【Ⅰ:自覚症状】

- 安静時にふるえがある(四肢またはあごに目立つ)

- 動作が遅くひとつの動作に時間がかかる

- 歩行がのろくうまく歩けない

- 【Ⅱ:神経所見】

- 毎秒4~6回ほどのゆっくりしたふるえが安静時に起こる

- 無動・寡動:仮面様顔貌、低く単調な話し声、動作の緩慢、姿勢をうまく変えることができない

- 歯車現象を伴うこわばり(筋固縮)がある

- 姿勢・歩行障害:前傾姿勢、歩行時に手を振らない、歩き出すと止まらない(突進現象)、小刻み歩行、立ち直り反射障害

- 【Ⅲ:臨床検査所見】

- 一般的な検査には特異的な異常がない

- 脳の画像検査(CT、MRI)では明らかな異常がない(脳の黒質細胞は小さすぎてMRIでみても細胞の破壊が確認できない)

- 【Ⅳ:鑑別診断】

- 血管障害性の病気ではないことが証明されている

- 薬剤性の病気ではないことが証明されている

- その他の変性疾患ではないことが証明されている

【診断の判定】

次の1~5のすべてを満たすものをパーキンソン病と診断する。

- 経過は進行性である。

- 自覚症状で上記のいずれか1つ以上がみられる。

- 神経所見で上記のいずれか1つ以上がみられる。

- 抗パーキンソン病薬による治療で自覚症状や神経所見の明らかな改善がみられる。

- 鑑別診断でその他の変性疾患ではないことが証明されている。

診断上以下の事項も参考となります。

- パーキンソン病では神経症候に左右差を認めることが多い。

- 反射の著しい亢進、バビンスキー徴候陽性、初期からの高度の痴呆、急激な発症はパーキンソン病ではみられにくい所見である。

- 画像所見で、著明な脳室拡大、著明な大脳萎縮、著明な脳幹萎縮、広範な白質病変などはパーキンソン病ではない可能性が高い。

更に、診断的投薬で症状が明らかに改善された場合は、ほぼパーキンソン病と診断できます。

薬の効果が現れる期間は、およそ1~2週間で、ふるえがなくなったか、歩行状態が改善できたか、などが判断の目安となり、1ヵ月ほど経っても薬の効果が現れない場合はパーキンソン病の可能性はないと考えられ、症候性パーキンソニズム(パーキンソン症候群)では、別の薬による治療が行われます。

ドーパミンが減って起こる病気ですので、ドーパミン代謝産物も減っている可能性があるため、脊髄液内のドーパミン代謝産物が、パーキンソン病のマーカーとして参考にしたり、血液検査や尿検査は、パーキンソン病と他の病気を区別したい場合に行われます。

PET (陽電子放射断層撮影)やSPECT(単光子放射線コンピュータ断層撮影)は、黒質線条体系ドパミン作動性神経回路の機能を評価するためにCTやMRI画像検査にプラスして行います。

パーキンソン病の治療は、薬物療法とリハビリテーションが現在治療の2本柱ですが、近年では外科的手術なども行われるようになってきています。

【薬物療法】では、主に2つの目的で薬物投与が行われます。

| 目的 | メリット | デメリット (副作用) | |

|---|---|---|---|

| L-ドーパによる補充療法 ドーパミンは脳に入らないので、前駆物質のL-ドーパを服用 (L-ドーパは脳に入った後酵素の働きでドーパミンになる) | 脳で欠乏しているドーパミンを補う | 即効性あり 診断には有効 | ・ウェアリングオフ:薬の効き目が低下する ・オンオフ現象:一日の中で、まるでスイッチが切り替わるように症状の変動が大きくなる ・ジストニアによる姿勢異常 ・ジスキネジア:不随意運動 ・幻聴 ・幻覚 ・自律神経症状 |

| ドーパミンアゴニスト (ドーパミン受容体賦活剤) | ドーパミンと同じように刺激を伝えることができる薬物 | 効いている時間が長く、症状の日内変動を軽くする |

L-ドーパによる補充療法では、脳で欠乏しているドーパミンを補うことを目的とした治療なので、即効性があり、診断には有効ですが、副作用も大きく長期的利用は困難です。

長期利用の副作用として以下が報告されています。

ドーパミンアゴニスト(ドーパミン受容体賦活剤)は、ドーパミン受容体に作用してドーパミンと同じように刺激を伝えることができる薬物を投与する治療法です。(商品名:パーロデル、ペルマックス、ドミン、カバサールなど)

ドーパミンアゴニストはL-ドーパと比べると効いている時間が長く、症状の日内変動を軽くすることができるため、早期で症状の軽いパーキンソン病ではドーパミンアゴニストを先ず使用し、充分な治療効果を得られればそれだけで治療を継続し、もし不充分であればL-ドーパ合剤を少な目に併用するという治療法が主流となっていますが、補助薬として抗コリン剤やその他の薬物が使われることもあります。

また、身体機能や生活の質を落とさないように、運動や体操を取り入れたり、日常生活においては環境の工夫を行うなどのリハビリテーションも併用します。

更に、1940年代からは、薬物療法で限界がある患者に対して手術が行われるようにもなってきました。

| 視床Vim凝固術 | ふるえ(振戦)に対する治療 |

| 後腹側淡蒼球破壊術 視床下核刺激術 | パーキンソン病の症状全般の改善を目的 |

| 視床下核刺激術(脳深部電気刺激:DBS) | 脳の視床下核に電極を留置して電気刺激 |

| 再生医療や遺伝子治療 | 自分の副腎や交感神経節の一部を脳に植える自家移植など |

パーキンソン病の治療は、L-dopaの治療が始まってからも年々進歩してきていて、臨床試験や開発中の薬もどんどん報告されてきています。

治療が有効に働き、上手く組み合わせる事によって長期間良好な社会生活を維持することが可能にはなってきていますが、その間もドーパミンの減少は続いており、長期的にみると進行性である事実は変わりなく、日常生活に序々に障害が出てきます。

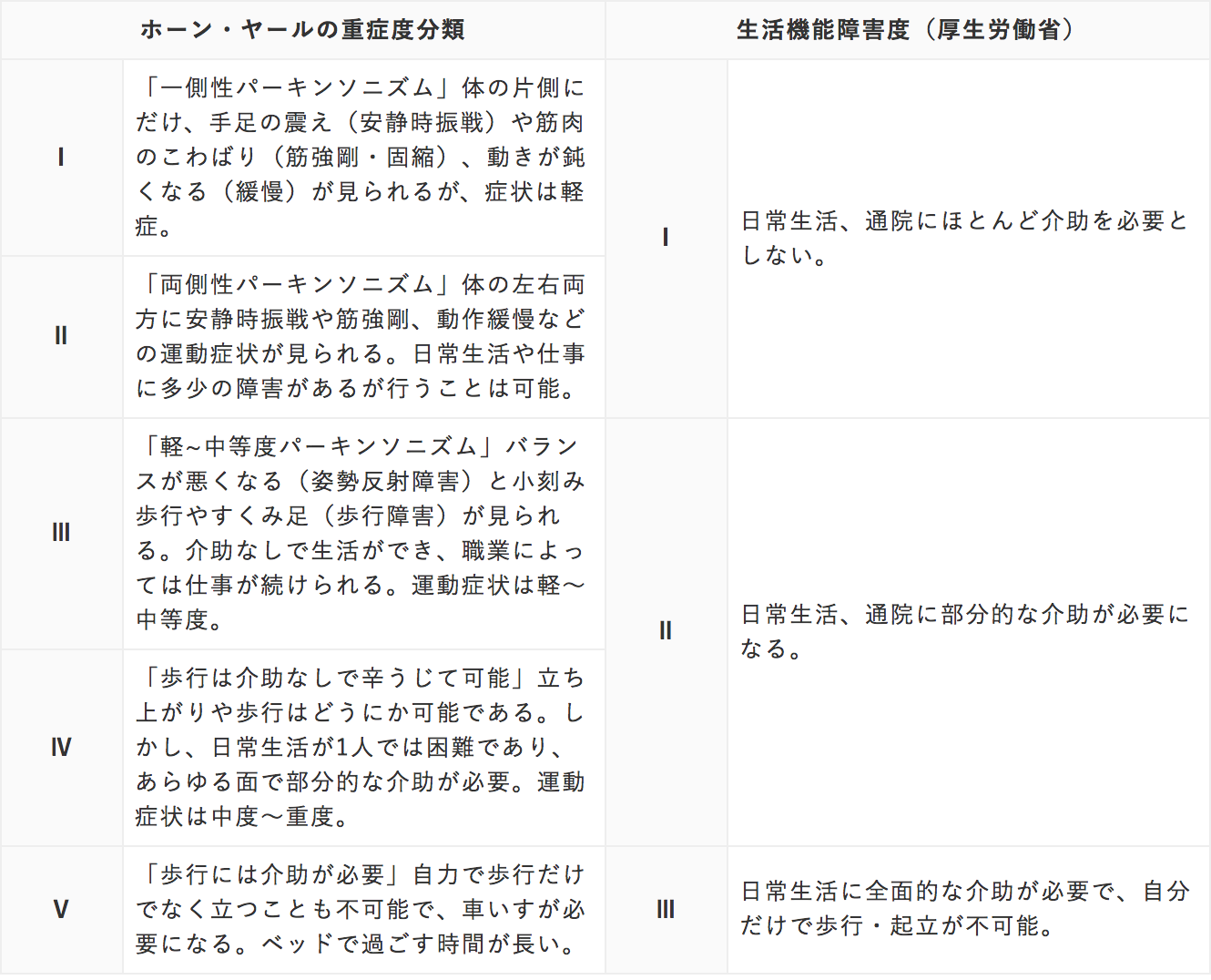

パーキンソン病の症状の重症度の基準としては「ホーン・ヤールの重症度分類」がよく利用されます。

厚生労働省の「生活機能障害度」も評価基準も合わせて記載していますので、症状と生活の困難さが比例していく様子が読み取れるかと思います。

中枢神経(脳と脊髄)の炎症性疾患

髄膜炎

髄膜炎は、脳を覆う硬膜・くも膜・軟膜のうち最外層に位置して頭蓋骨と接している硬膜を除く部分に対する病原体(ウィルス・細菌・真菌・スピロヘータ属・結核)の侵襲により引き起こされる炎症性の疾患で、重篤な機能障害を残す可能性があります。

| 症状項目 | 具体的症状 |

|---|---|

| 髄膜刺激症状 | 発熱 頭痛 悪心 嘔吐 羞明 |

| 髄膜刺激徴候 | 項部硬直 ケルニッヒ兆候 |

特徴的な症例には、「細菌による急性化膿性髄膜炎:昏睡や痙攣を呈するほど重篤結核性髄膜炎(→脳底髄膜炎)」「脳幹部周辺の髄膜に炎症が強い真菌性髄膜炎:クリプトコッカスによるものが多く血管炎や肉芽腫形成により脳局所徴候を呈する」などがあります。

髄膜炎は、液検査により以下の所見がみまれ、診断の基準になります。

| 検査 | 所見 |

|---|---|

| 腰椎穿刺による髄液検査 | 真菌性髄膜炎:髄液における好中球の著名な増加と髄液糖の低値(血糖の1/3以下) ウィルス性・結核性・真菌性:単核球優位(リンパ球・単球) ウィルス性:末梢血の白血球数は減少傾向 細菌髄膜炎:赤沈の亢進と末梢血の白血球増加、CRPの上昇 |

| 胸部X線 | 結核性髄膜炎 胸部X線所見が認められない場合、粟粒性結核とは無関係に発症する場合もあり |

| 頭部MRI | 脳底部髄膜の肥厚が有効な所見 クリプトコッカス髄膜炎:胸部X線上肺に原発巣あり |

その他、PCR法(ヒトゲノムの30億塩基対のDNAから必要な塩基配列だけを取り出して増幅させるために必要な操作)、墨汁検査があります。

髄膜炎は、症状は様々で急性、亜急性、慢性と経過を観察しながら、安静と適切な対処療法が必要で、予後は原因により異なります。

| 原因 | 予後 |

|---|---|

| ウィルス性 | 良好 |

| 細菌による急性化膿性髄膜炎 | 致死率20~30% 回復例でも聴覚障害など後遺症を残す:20~30% |

| 真菌性髄膜炎 | 白血病・糖尿病・膠原病などを合併する患者が多い 合併症に予後が左右される。 |

ウィルス性脳炎

ウィルス性脳炎は、「一次性脳炎:各種ウィルスが脳実質へ直接感染」の侵襲により引き起こされる病態と「二次性脳炎:ウィルス感染により惹起された免疫反応が脳実質を障害し発症」した病態 があります。

| 分類 | 疾患名 |

|---|---|

| 一次性脳炎 | 単純ヘルペス脳炎(前頭葉・側頭葉・大脳辺縁系に好発) 日本脳炎(大脳着基底核・黒質・視床に好発) 西ナイルウィルス脳脊髄炎 |

| 二次性脳炎 | 麻疹後脳炎 |

ウィルス性脳炎では、発熱、頭痛、意識障害、痙攣、悪心・嘔吐などの頭蓋内圧亢進症状に加え、障害された脳部位による特徴的な症状も生じます。

| 病名 | 症状例 | 診断 |

|---|---|---|

| 単純ヘルペス脳炎 (前頭葉・側頭葉・大脳辺縁系に好発) | 異常行動 人格変化 記銘力障害 | 画像診断:前頭葉や側頭葉の浮腫や破壊性病変 PCR法:DNA検出 |

| 日本脳炎 (大脳着基底核・黒質・視床に好発) | 筋固縮などの錐体外路症状 | 画像診断:大脳基底核領域に低吸収または異常信号 |

診断には、画像診断、PCR法、血清における特異ウィルス抗体価の優位な上昇で確定診断(ペア血清の補体結合抗体価で4倍以上)となり、症状に応じた対処療法が行われます。

単純ヘルペス脳炎や日本脳炎は致死率は30%前後で、救命できても重篤な後遺症を残すことが多く、他のウィルス感染では完全回復から死に至るまでさまざまな経過をとります。

亜急性硬化性全脳炎

亜急性硬化性全脳炎は、1~2歳で麻疹に感染した後、変異株の麻疹ウィルス(SSPE)が脳内に持続感染するために起きる遅発性ウィルス感染症で、通常6~9歳の学童期に好発し、進行性に精神・神経症状が増悪します。

- 第1期:集中力の低下・無関心による学業低下

- 第2期:びくっとした四肢・体幹の動き(ミオクローヌス)や全身の痙攣発作などが出現

- 第3期:意識障害や後弓反張などの症状が出現し、気管切開や経管栄養が必要になる

- 第4期:全般的な大脳機能低下により無言症を呈する

「麻疹ウィルスの抗体価が上昇(血清・髄液の両方で上昇していれば診断確定)」「脳波:周期性同期性放電」「MRI:びまん性脳委縮」などで診断され、インターフェロンα(脳室内投与)、イノシンプラノベクス内服などにより、生命予後は数年以上に延長され、長期生存例も報告されています。

進行性多巣性白質脳症

進行性多巣性白質脳症で、パポバウィルスに属するJCウィルスに感染した乏突起膠細胞が死滅することにより、中枢神経組織の髄鞘を維持または新たに作成することができなくなって脱髄が起こる疾患で、HIV感染・血液系の悪性腫瘍などで免疫力が低下していたり、抗癌薬や免疫抑制薬の投与を受けている患者の日和見感染として発症します。

進行性多巣性白質脳症の好発年齢は、40~60歳代で、比較的急性に発症し、脱髄がおこる場所により、認知症・性格変化などの性格変化・片麻痺・四肢麻痺・視力障害など様々な症状がみられるなど基礎疾患と脱髄症状を確認します。

MRIT2強調画像では、多巣性の高信号領域が認められ、PCR法にて髄液中にJCウィルスDNAが存在することが証明できれば確定診断となりますが、有効な治療はなく、多くは、6か月以内に死亡します。

ヒトTリンパ球向性ウィルス脊髄炎

レトロウィルスのひとつであるHTLV-Ⅰに起因する脊髄症(ミエロパチー)で、母児の垂直感染か輸血(10~30%)が原因で、感染発症率は1人/1300人であるがそのほとんどが無症候性です。

胸髄に主病巣があるため神経症状は下肢に強いが、重症例では上肢の障害や手指振戦・眼球運動異常・視神経炎など併発する例もあります。

陽性症状としては、緩徐進行性かつ対象性の錐体路障害(数か月から10数年)で、階段が上がりにくいなどの下肢の痙縮に起因する症状(足先がジンジンするなど)や頻尿などの排尿障害から始まり、徐々に歩行困難(杖歩行→車イス)、弛緩性膀胱に対する導尿など症状が進行していきますが、感覚障害は出にくいという特徴があります。

抗HTLV-1抗体が陽性(血清・髄液)、MRIで胸髄の委縮が認められる、ミエロパチーを呈する脊髄腫瘍や頚椎症などの脊髄圧迫病変ではないことなどから診断を確定し、中等度の経口副腎皮質ステロイド薬(長期連用は行わない)インターフェロンαを投与し、対処的に抗痙縮薬・頻尿改善薬などが使われますが、進行の動揺や停止がほとんどなく、長い期間をかけて緩徐に進行し、日常生活が困難になることもあります。

脳膿瘍

0~40歳に好発する脳実質内に限局した化膿性病変で、中耳炎、副鼻腔炎、開放性頭部外傷、血行性感染(敗血症、胸・腹部の濃瘍からの転移や先天性の心奇形)などの感染経路があります。

脳膿瘍は孤立性のものが多いが、血行性のものは多発性の病巣を形成し、軽度の発熱や全身倦怠感から始まり、神経症状(側頭葉、前頭葉、小脳半球に好発)、視野異常、部分てんかん、不全片麻痺、脳神経麻痺、小脳性失調、頭蓋内圧亢進症(頭痛、嘔吐、嘔気、徐脈、せん妄)などの症状が生じます。

鑑別診断には、既往や先天性疾患の有無を確認し、発熱・頭痛と脳局所徴候で脳膿瘍の可能性を検討し、CT(円形または楕円形の低吸収域を認め造影すると被膜がリング状に描出される)で確認します。

治療には、抗生物質やステロイド薬の投与をして改善がなければ外科的手術が適応となります。

脳膿瘍は放置すれば致命的ですが、CTなどを用いた早期診断や早期治療が可能となり30~40%は完全回復し、10%程度の死亡率になっています。

腫瘍

腫瘍は身体の表面や体の中に発生するかたまりの総称で、良性・悪性、生まれつきのもの(先天性)・生まれてからできるもの(後天性)、形状も平らなものや盛り上がってくるものなど様々な種類があります。

世界最大の腫瘍の重さは、2010年8月にアルゼンチンのある女性から取り除かれた24キロ(7才位の子の平均体重!)です。

18ヶ月間かけて彼女の体内で成長し、摘出手術時間は4時間を超えたそうです。

手塚治虫の名作漫画【ブラックジャック】の相棒であるピノコは、とある患者の腫瘍をパーツにして作られましたが、腫瘍は全身の臓器や器官に様々な形状で発生します。

また、腫瘍は直接身体に害を及ぼす悪性のもの(癌・悪性新生物など)ばかりではありませんが、腫瘍自体が良性であっても、人体の限られたスペースを腫瘍が占有すると他の器官を圧迫して機能障害を起こす場合もあるので、ほとんどの場合で摘出手術が必要となります。

特に人体の司令塔である脳と脊髄(中枢神経系)に影響する範囲に腫瘍ができると、生命維持や身体機能の制限や停止に直結するため、早急な対応が必要です。

脳腫瘍

脳腫瘍は頭蓋骨内に発生する腫瘍の総称で、頭蓋骨内という閉鎖的な空間に発生するため、脳や脳神経にダイレクトに影響を及ぼして重篤な機能障害を引き起こすリスクがあります。

脳腫瘍ができると、湿潤的かつ圧俳性に脳・脳神経・血管が侵されるため、局所神経症状・痙攣・内分泌障害、脳浮腫・脳脊髄循環障害・水頭症による脳圧亢進(頭蓋内圧亢進症)、頭痛・嘔吐・意識レベルの悪化、脳ヘルニアなどが生じます。

| 原発性腫瘍 全体の約80% | 脳実質性腫瘍 脳実質外腫瘍 |

| 転移性腫瘍 全体の約20% | 脳実質内転移 硬膜転移 |

脳実質性腫瘍は脳組織そのものから発生する腫瘍で、発育すると健常な脳組織との境界がわかりにくく(湿潤性発育)、組織学的には良性でも全摘出が困難となることから悪性腫瘍に分類され、ほとんどが原発性であるが、転移性腫瘍もあります。

| グリオーマ(神経膠腫) 全脳腫瘍の約1/4を占める | 星細胞系腫瘍(星細胞腫・退形成性星細胞腫・多形成膠芽腫) 乏突起膠腫 上衣腫 |

| 髄芽腫 | 小児の悪性腫瘍の代表 |

| 血管芽腫 | |

| 悪性リンパ腫 | |

| 胚細胞腫 |

脳実質外腫瘍は、脳を包む硬膜や脳神経の神経鞘から発生するもので、脳実質をゆっくりと圧迫するように発育(圧排性発育)しますが、脳実質との境界が明瞭のため、手術にて全摘出可能です。

| 髄膜腫 | グリオーマに次いで頻度が高い |

| 神経鞘腫 | 聴神経に好発 |

| 下垂体腺腫 | |

| 頭蓋咽頭腫 | |

| 類表皮嚢腫 |

転移性腫瘍は、頭蓋内組織以外の身体組織に原発した悪性腫瘍が脳や頭蓋内に転移したもので、組織学的に悪性で、症状の進行が急速です。

転移性腫瘍には、脳実質内転移と硬膜転移があり、脳実質内転移でも周囲の脳組織と境界が明瞭な場合もあります。

| 肺癌からの転移 |

| 乳がんからの転移 |

| 消化系癌からの転移 |

| 転移性腫瘍 |

脳腫瘍の症状とWHO分類に基づく臨床的悪性度(WHOGradeと5年生存率)は以下の通りです。

| gradeI | 増殖力の低い 外科的切除で治癒可能 |

| gradeⅡ | 湿潤性で増殖力は低いがしばしば再発する より高いGradeの腫瘍へ進展することがあるが多くは5年生存が可能 (悪性転化の例:びまん性星細胞腫(gradeⅡ)→退形成性星細胞腫(gradeⅢ)→膠芽腫(gradeⅣ) |

| gradeⅢ | 核異型や活発な核分裂活性などが高く壊死を起こしやすいなど組織学的に悪性所見を示す 放射線化学療法単独または外科的手術と放射線化学療法の併用 治療後2~3年生存 |

| gradeⅣ | 組織学的に悪性で核分裂活性が高く壊死を起こしやすい 術前・術後も急速に進行し死に至る 周辺組織への広範囲湿潤や脳脊髄液への藩腫が生じることもあり 膠芽腫では大部分が1年ほどで死亡 |

| 頭蓋内圧亢進症状 (腫瘍の増大による) | 頭痛、嘔吐、うっ血乳頭 脳ヘルニアのリスク 刺激性脳症状(腫瘍の圧迫や湿潤による) てんかん発作(特に焦点性てんかんは要注意!!) |

| 損傷部位により特徴的な巣症状 | 【前頭葉】 てんかん(痙攣)発作 感情失禁 運動麻痺(片麻痺) 運動性失語(優位半球障害時) 人格変化 共同偏死 嗅覚脱失 【側頭葉】 精神運動発作 幻臭 感覚性失語(優位半球障害時) 【頭頂葉】 知覚障害 失行・失認 てんかん発作 高次脳機能障害(優位半球障害時) 【後頭葉】 視交叉:視力障害、視野狭窄(両耳側半盲) 【視床・脳幹・小脳】 下垂体:尿崩壊 視床下部:性機能異常 脳幹部:嚥下障害・運動麻痺・構音障害・眼球運動障害(複視) 小脳:共同運動障害・歩行障害(小脳失調)・平衡機能障害(めまい) |

脳腫瘍は、症状を確認し、画像診断などで診断して経過を追います。

腫瘍の種類や大きさ、年齢等を考慮し対処療法を行う事があるが、多くは手術療法(合併症を出さずできるだけ多く腫瘍を切除することが目的)と化学療法・放射線療法が併用されます。

脊髄腫瘍

脊髄腫瘍は、脊髄内および、クモ膜・硬膜・神経鞘(神経を保護する膜)・脊柱管内の軟部組織や椎体に発生した腫瘍のことで、脊髄や神経根が圧迫されるため重篤な神経症状を呈し、発生部位から以下のように分類されます。

| 硬膜内腫瘍 | ごく稀 | |

| 硬膜外腫瘍 | 髄内腫瘍(脊髄そのものから発生):上衣腫・高分化の星細胞腫・硬膜内髄外腫瘍 硬膜内髄外腫瘍:神経鞘腫・髄膜腫 | 髄膜腫:脊髄の周囲の硬膜より発生 神経鞘腫:神経を保護する膜より発生 神経膠腫:脊髄そのものより発生 |

脊髄腫瘍は、良性腫瘍が多いが、癌などの悪性腫瘍・類上皮腫・血管腫などもあり腫瘍の種類に関わらず通常は脊髄圧迫症状が主で、転移性腫瘍以外では緩徐に増大します。

四肢の神経痛や筋力低下、感覚障害(しびれなど)、比較的急激に発病して手足が動かなくなったり、尿や便の失禁,呼吸障害など重篤な症状を示す例もあります。

直脊髄腫瘍の接的な原因不明で、遺伝的要因は否定されています。

MRIやCTなどの画像診断を行い、ほとんどは腫瘍の全摘出と脊椎の再建を行うが、腫瘍と正常組織の境界が明確でなく全摘出が難しい場合は、放射線や化学療法も検討されています。

脳ヘルニア

「脳ヘルニア」は、何らかの病変や原因により局所的に頭蓋内圧が亢進した結果、脳の一部がゆがんだり偏倚したりする状態(組織が正しい位置からはみ出した病態)で、中枢神経系の正常な構造に影響を与えるため、重篤な神経障害や意識障害をきたします。

硬い頭蓋骨に囲まれた頭蓋内腔(頭蓋内のスペース)には、脳実質、脳を包む膜(軟膜・くも膜・硬膜)、血液、脳脊髄液が存在しますが、頭蓋内腔を区切るように以下のような構造があります。

| 左右の大脳を分ける大脳鎌 | 頭蓋天井の正中線上の硬膜から前後方向に垂れ幕を下ろしたような膜状構造で、左右の大脳を分ける |

| 大脳と小脳を分ける小脳テント | 頭蓋天井の正中線上の硬膜から前後方向に垂れ幕を下ろしたような膜状構造で、左右の大脳を分ける |

| テント上腔 | 左右の大脳が収まっているスペース |

| テント下腔(後頭蓋窩) | 小脳と脳幹が収まっているスペース |

脳ヘルニアは、脳の実質が元の位置から圧の低いところへ飛び出ることなので、大脳鎌の下縁と脳梁の間、テント切痕と中脳の間、大後頭孔(大孔)などように隙間のある場所で脳ヘルニアが発生します。

なんらかの原因で頭蓋内スペース間の圧差が生じると、圧の高い方から低い方へ脳組織が偏倚し、狭い隙間にはみ出す現象が起こります。

| 内腔占拠病変(脳腫瘍・血腫・脳膿瘍) |

| 脳静脈洞閉塞 |

| 髄膜炎 |

| 髄液循環障害(水頭症) |

| 脳浮腫 |

| 腰椎穿刺や浣腸などの人為的要因 |

全頭蓋内容量から脳実質を除く容量は100~150ml近くあるため、腫瘍などが急激に代償の範囲を超えて大きくなることが稀ですが、脳浮腫、腰椎穿刺や浣腸など頭蓋内圧を亢進させる可能性のある行為が加わることで脳ヘルニアを誘発します。

頭蓋内圧亢進(頭痛・嘔吐・うっ血乳頭)で、液体成分(血液・脳脊髄液)での代償の限界を超えると脳実質がゆがんで圧の低い方への偏倚し、もともとその場所にあった組織を圧迫するため、細胞の破壊・虚血・変形が起こり、意識障害や局所の神経症状が生じ、最悪の場合呼吸停止や血圧の急激な低下により『死』に至ります。

| 大脳鎌ヘルニア | CT所見にて容易に診断可 頭蓋内圧亢進症が主な症状 巣症状はあまりみられない |

| テント切痕ヘルニア | 臨床上もっとも頻度が高く、見逃すと致命傷になりやすい 中脳圧迫による徐脳硬直 意識障害 病巣反対側の片麻痺 同名半盲 病巣側の散瞳 瞳孔(左右)不同(アニソコリア) |

| 大後頭孔ヘルニア | 大後頭孔は延髄が貫通していて狭いスペースしかないので、小脳扁桃が偏倚してくると脳脊髄循環が閉塞されて水頭症が起き、延髄の直接圧迫により意識障害、呼吸停止、血圧低下がおきます。 小脳扁桃の偏倚が多いため小脳扁桃ヘルニアとも呼ばれ、腰椎穿刺が原因で起こるヘルニアのほとんどが小脳扁桃ヘルニアです。 |

脳ヘルニアは、バイタルサイン(血圧・脈拍・呼吸・体温)、眼球・瞳孔所見の確認により、異常状態に早期に気づくことが重要です。

| 血圧 | 急激な頭蓋内圧亢進で脳血流量の低下するため、生体調整機構により血圧が上昇(クッシング現象) |

| 呼吸 | 橋、延髄の呼吸中枢の障害による異常呼吸パターン |

| 脈拍 | 急性期は圧脈拍 |

| 体温 | 視床下部の体温調節中枢の障害 |

プリオン病

プリオン(Prion)とは、蛋白質性感染粒子(proteinaceous infectious particle)のことで、プリオン蛋白はヒトのすべての細胞に発現し、特に神経系細胞上に多く存在します。

プリオン病とは、異常構造を有する異常プリオン蛋白が大脳や小脳などの中枢神経系に蓄積し、不可逆的かつ致死性の神経障害(脳組織の海綿(スポンジ)状変変性)を起こす疾患群のことで、正常なプリオン蛋白が感染型に変異・変化し、徐々に蓄積範囲が増加していきます。

社会問題として広く認知された狂牛病と呼ばれる牛海綿状脳症(BSE)のほか、ヒトに発生するヒトプリオン病の大半を占めるのはクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)で、他にクールー斑状沈着を特徴とするゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー症候群(GSS)、家族性に発症する致死性家族性不眠症があります。

現在プリオン病の詳細な発生機序は解明されておらず、有効な治療法もないため、対処療法が行われますが、予後は不良で数年以内に寝たきりになり死亡します。

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)

クロイツフェルト・ヤコブ病(Creutzfeldt‐Jakob disease, CJD)はプリオン病の代表疾患で、大多数は弧発性(遺伝ではない)ですが、プリオンには感染性があり、家族歴や遺伝子変異のある遺伝性CJD、CJD患者の角膜や脳硬膜を移植で発症した医原性CJD、牛海綿状脳症(BSE:狂牛病)がヒトに感染した疑いのある変異型CJDも報告されています。

世界各国の弧発性CJD有病率は同一(100万人に1人の割合)と地理的な相違のない稀な感染症で、発症年齢の平均は62歳、女性が男性よりやや多い傾向があります。

CJDは、1920年代初頭にドイツの神経病理学者CreutzfeldtとJakobによって論述されたため、クロイツフェルト・ヤコブ病(Creutzfeldt‐Jakob disease,CJD)と呼ばれていましたが、現在では病理学的成因から、プリオン(prion)病や伝達性海綿状脳症(transmissible spongiform encephaolopathy,TSE)として哺乳類の神経疾患群としてまとめられています。

孤発性クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)の主症状は進行性痴呆とミオクローヌスです。

クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)の症状は、易疲労性、性格変化、記憶・記銘力低下などからはじまり、数ヶ月後には認知機能障害、幻覚・幻想・妄想などの精神症状、四肢のミオクローヌス・振戦・不随意運動・筋固縮(錐体外路症状)、小脳性失調・協調性運動障害・筋委縮・失行などが出現し、3〜7ヶ月大脳皮質の全般的な機能障害による無動性無言・徐皮質姿勢に至り、1〜2年で全身衰弱・呼吸麻痺、肺炎などで死亡します。

遺伝子変異が認められる遺伝性CJDの臨床症状や経過は、弧発性CJDに類似しています。

変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)は、20歳代の若年者に好発し、行動異常・感覚障害・ミオクローヌスを主症状とし、無動性無言状態に至るまで1年程度と孤発性クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)よりも緩徐な経過を辿ります。

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー症候群(GSS)

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー症候群(GSS)は、脳に異常なプリオン蛋白が蓄積して脳神経細胞の機能が障害され、脳に海綿状の変化が出現するプリオン病と呼ばれる疾患群に属する病気ですが、遺伝子に異常が認められ(ただし同じ家族に全員発症するとは限らない)、病気の主症状や経過が他のプリオン病とは異なります。

孤発性CJDに比べ、発症年齢は、40~60歳代(30歳代の若年発症例もあり)と若く、発症から死亡までの経過も緩徐です。

ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー症候群(GSS)の主症状は、プリオン蛋白遺伝子変異の部位によって多少異なりますが、行動異常・四肢の知覚異常が主訴に始まり、小脳症候(酔っぱらいのような歩行障害や四肢の運動障害)と認知症が出現し、徐々に進行して起立・歩行が出来なくなり、寝たきりの状態になり、発病後2~10年に全身衰弱、肺炎などで死亡します。

脳の病変部に広範に異常プリオン蛋白が沈着したクールー斑や空胞がみられることも特徴です。

致死性家族性不眠症(FFI)

致死性家族性不眠症(fatal familial insomnia: FFI)は、脳に異常なプリオン蛋白が蓄積して脳神経細胞の機能が障害され、脳に海綿状の変化が出現するプリオン病と呼ばれる疾患群に属する病気ですが、遺伝性で(プリオン蛋白遺伝子の178番のコドンに異常)40~50歳代で発症することが多く、病気の主症状や経過が他のプリオン病とは異なります。

視床が主に侵されるため、夜に興奮状態となり眠れない、幻覚、記憶力低下、体温上昇、多汗、脈が速くなるなどの症状から始まり、認知症やミオクローヌス(けいれん)が発症し、1年前後で意識がなくなり、発病後2年以内に全身衰弱や肺炎などで死亡します。

多発性硬化症は、神経細胞の軸索を覆っている「ミエリン」が障害(脱髄)される疾患で、【難病】に指定されています。

多発性硬化症の【症状】【原因・病理】【検査・診断】【治療・予後】について整理してまとめました。

脱髄疾患

電気ケーブルの導体まわりを絶縁体が囲っているように、正常な有髄神経線維では、神経の電気活動を伝える神経軸索の周りを髄鞘が囲っていていることで正常な神経伝達が行われています。

脱髄は神経軸索を取り囲んでいる髄鞘が壊れて神経軸索がむき出しになった状態のため、神経の電気信号がスムースに伝達できなくなり、機能障害が生じます。

導体がむき出しになったような壊れた電気ケーブルでは電気が正常に伝達されず、家電が正常に動かないようなイメージです。

髄鞘(ミエリン)が障害される原因に「自己免疫」が関係していて、なんらかのきっかけで自分の細胞を自分で攻撃してしまうことで脱髄が起きているという説が有力ですが、未だ詳細は明らかになっていません。

多発性硬化症

多発性硬化症は、亡くなった患者さんの脳や脊髄を手で触ると固く感じるような病変が多数あることからこの病名がつけられたそうで、英語では、Multiple(多発する)Sclerosis(硬化)と表現され、頭文字をとってMS(エムエス)と呼ばれています。

多発性硬化症(MS)は、脳・脊髄・視神経を中心に、あらゆる神経に病巣(脱髄)が発生することで、様々な機能障害を呈する疾患で、病巣より様々な症状を呈します。

また、経時的に悪化していく場合と、寛解(症状が一時的に軽くなったり消えたりするが病気が完全に治った状態ではない)と再発を繰り返しながら経過していく場合があります。

| 視覚障害(視神経・脳機能) | ・視力低下 ・視野が欠ける ・二重に見える ・ぼやける ・文字が読めない ・色がわからない ・何となく暗い ・目を動かすと痛みを感じる ・目の奥が痛い |

| 運動障害(麻痺・失調) | ・上手く歩けない ・力が入らない ・すぐに力がなくなってしまう ・ガクガクする ・つっぱる |

| 感覚障害 | ・感覚が鈍い ・温度の感覚がわからない ・熱さと冷たさの感覚が逆になる ・皮膚の上に薄い紙が置かれているような感じがする |

| 異常感覚 | ・チクチクする ・ピリピリする ・ジンジンする ・しびれる ・かゆい ・小さな虫が歩いているように感じる ・レルミッテ徴候(首を曲げると腰 |

| 痛み | ・焼けるように痛い ・針で刺されたように痛い ・感電したように痛い ・体を何かで締め付けられているように痛い ・有痛性強直性痙攣(手足を動かすと痛みを伴っていわゆる「つった」状態になる) |

| 疲労 | ・急にエネルギーが切れた感じ ・起きたばかりなのに疲れている ・突然重度の疲労感を感じる |

| めまい(平衡障害) ふるえ ふらふらする | ・まっすぐ歩けない ・酔っぱらっているよう、いつもグルグル回っている感じがする ・吐き気 ・ふるえ |

| 構音嚥下 | 言語障害 嚥下障害 しゃっくりがとまらなくなる |

| 排泄障害(自律神経障害) | ・トイレの回数が多い ・急にトイレに行きたくなる ・尿が出にくい・失禁・残尿感 ・便秘 |

| 認知・感情の障害 | ・物忘れが多くなった ・判断力が低下した ・集中力がない ・うつ症状 |

| 体温との関連 | ・「ウートフ徴候」:体温が上がると一時的に症状がひどくなったり、別の症状が出てきたりすることで体温が下がれば症状は回復する。 ・お風呂に入ると力が入らなくなる ・お風呂に入ると視力が悪くなる ・運動すると体がふにゃふにゃになる |

多発性硬化症(MS)診断に大脳および脊髄のMRI検査所見は必須で、以下3点が満たされた時に確定診断とされます。

- 2か所以上の中枢神経病変を示す臨床兆候

- 2回以上の発作または6か月以上の進行性の経過

- 他の病気が否定される

多発性硬化症(MS)は、薬物による対処療法やリハビリテーションにより、経過を追いながら生活の質を維持するための治療が行われます。

初発から急速に進行していく場合もあるが、寛解・再発を繰り返しながら徐々に障害が進行していく場合が多いため、経過観察が重要です。

寛解とは、症状が一時的に軽くなったり消えたりした状態で、病気が完全に治った状態ではありません。

脳脊髄液の循環障害

水頭症

水頭症は、髄液が脳室あるいは脳表くも膜に過剰に貯留することにより、頭蓋内圧亢進・脳室拡大した状態のことで、脳脊髄液の循環障害(「髄液の生産量が異常に増える」「髄液の循環経路が閉塞したり、狭窄したりして流れにくくなる」「髄液の吸収部位に障害が起こり吸収量が低下する」のいずれか)です。

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 髄液生産部の異常 | 脳室内の脈絡叢では、脳脊髄液の生産量がほぼ一定で頭蓋内圧が異常に上昇した時にわずかに減少するが、炎症が発生するとわずかに生産量が増加する (脈絡叢の代表的腫瘍(脈絡叢乳頭腫)でも生産量は大きく変わらない) |

| 脳室内での髄液の通過障害 | 脳室内での髄液通路に障害物があると生じる 脳室内や脳室近傍の腫瘍(脳室上衣腫・星細胞腫・頭蓋咽頭腫・コロイド囊胞・松果体腫瘍・脈絡叢乳頭腫)や先天性奇形(中脳水道狭窄症・アーノルドキアリ奇形・ダンディウォーカー奇形) |

| 脳表くも膜下腔での髄液の通過障害 | 第4脳室を出た髄液は脳表のくも膜下腔を循環しながら頭頂部に向かう為、くも膜下出血や重症髄膜炎などが原因で起こる |

| 髄液吸収部での障害 | 頭頂部正中線上の上矢状静脈洞内に突出したくも膜顆粒で静脈洞内に吸収されるはずの髄液が、くも膜下出血など(上矢状静脈洞血栓症でも起こりえる)で凝血塊や繊維素が吸収部を閉塞するため生じる |

水頭症では頭蓋内圧亢進症状が見られますが、その他の臨床症状は年齢によって特徴があります。

| 年齢 | 疾患例 | 特徴的な症状 |

|---|---|---|

| 新生児から乳児期(2歳まで) | 先天性中枢神経系疾患が原因 第4脳室出口付近で通過障害をきたす疾患が多い(アーノルドキアリ奇形・ダンディウオーカー奇形など) 脊髄破裂(二分脊椎) 頭蓋破裂(二分頭蓋) | 頭囲拡大(正常時より、約2.5cm以上拡大) 急激な進行 大泉門膨隆 頭蓋骨縫線解離 頭皮静脈怒張 |

| 乳児期から学童期(10歳)まで | 脳室内あるいは脳室近傍の腫瘍が原因 特に小脳や第4脳室の髄芽腫/脳室上衣腫 第3脳室の松果体腫瘍・脳室上衣腫 | 早期に頭痛や嘔吐 歩行拙劣 外転神経麻痺 うっ血乳頭 頭蓋骨縫合は閉鎖しているので頭囲拡大は起こらない |

| 成人期から老年期 | ほとんどが後天性の疾患(くも膜下出血後など)が原因だが、原因が特定できないものもある くも膜下出血 重症髄膜炎 脳室内腫瘍(第3脳室コロイド嚢胞など) 中脳水道狭窄症(閉塞症) 正常圧水頭症 まれに先天性水頭症がありながら成人期に至るまで症状が出現せず、成人期に合併した感染症(髄膜炎など)で急激な発症をすることもあり | 認知機能低下 尿失禁 歩行不安定(失調性歩行) 思考緩慢・自発性低下 記憶障害 CT上脳室拡大認めるが、脳委縮と違い大脳皮質の脳溝の拡大なし 脳室周囲・側脳室前角部周囲にX線低吸収域がみられる 腰椎穿刺で髄液圧を測定すると正常範囲 |

水頭症は、急性であれば、頭蓋内圧亢進(頭痛・嘔吐・うっ血乳頭(眼底鏡で測定)症状を確認できます。

乳幼児以外は外観から判断できない為、画像診断が必須で、成人の水頭症では脳室拡大が見られるが、脳萎縮と区別し、原因の除去と頭蓋内圧を下げる対処療法や手術(脳室-腹腔短絡術など)で治療をします。

感染性免疫機能低下

神経梅毒

神経梅毒は、性行為や輸血による梅毒トレポネーマ感染原因で、多様な神経症状を生じます。

| 【先天性】:乳児期 | ・梅毒性天天疱瘡(梅毒疹の一種:濃疱性梅毒が癒合した広い天疱瘡) ・梅毒性肝硬変 ・肺炎(梅毒性結合織炎) ・骨軟骨炎(骨長軸成長障害) |

| 【先天性】:学童期(遅発性) | ・ハッチンソン三徴候 実質性角膜炎・内耳性難聴・半月状切痕歯(ハッチンソン歯) |

| 【無症候型】:感染しているが無症状 | 神経学的に無症候だが、梅毒反応がプラスで髄液に異常があり、放置すると実質型梅毒に移行する |

| 【髄膜血管型】:感染後3~10年の潜伏期間を経て発症 | ・髄膜炎型:亜急性の経過・髄膜炎症状・脳神経麻痺・意識障害・脳病巣症状 ・血管型:脳血栓を伴った梅毒性動脈炎・片麻痺・知覚障害・失語 ・ゴム腫:梅毒性炎症による限局性肉芽組織・頭蓋内腫瘍の症状 |

| 【実質型】:脊髄癆感染後5~20年経過後発症する | 脊髄後索・後根・後根神経節に慢性進行性病変や10~20年経過後に発症する進行性麻痺や晩期髄膜脳炎 電撃様疼痛・失調様歩行 瞳孔異常:アーガイルロバートソン徴候(+)、対光反射は消失しているけど、近見反射は保持深部腱反射(-) アバディ徴候(+)、アキレス腱圧痛の欠如、ロンベルク徴候(+)、ウェストファル徴候(+):足関節背屈の他動的背屈で前脛骨筋隆起、手を放してもしばらくその肢位を保ちしばらくすると戻る 精神知覚障害(不眠・記憶障害・人格変化・痙攣・精神障害)、瞳孔異常(アーガイルロバートソン徴候+)、進行性認知症、失語、失行、失認など |

神経梅毒は進行性で、無症候性や髄膜血管型治療には駆梅療法(水溶性プロカインペニシリンG)が有効ですが、実質型神経梅毒では効果が期待できない場合もあり、進行麻痺は予後が不良です。

| 【第1期(初期変化)】 | 感染後約3〜4週間(潜伏期間)~3か月 初期硬結(感染局所粘膜、皮膚に小指頭大、扁平、硬い赤い丘疹) 硬性下疳(丘疹:表面は潰瘍、周囲は軟骨様に硬い) 硬性無痛性横痃(鼠径リンパ節の炎症性腫脹) |

| 【第2期】 第1期直後に続く3か月~3年 | バラ疹(赤色小斑点状の発疹) 梅毒疹(四肢屈側、手掌、背部などに斑状、丘状、膿疱状の発疹) 扁平コンジローマ(肛門や陰部の扁平の広い丘疹 |

| 【潜伏期(無症候性)】 無制限に続くか後期段階ヘ | 無症候 |

| 【第3期】 | ゴム腫(全身各種臓器に見られる進行性破壊性限局性の肉芽腫) 動脈瘤(血管の結合組織の慢性増殖性結合織炎) 進行麻痺 脊髄癆 |

後天性免疫不全症候群(エイズ)とは

後天性免疫不全症候群(エイズ・Aids:Acquired immune deficiency syndrome)は、レトロウィルスに属するヒト免疫不全ウイルス(HIV)に感染後、適切な治療がされなかったために免疫機能が低下し、健康であればまず感染しない感染力の弱い細菌・真菌(カビ)・ウイルスに日和見感染したり、悪性腫瘍などにかかったりする状態のことです。

レトロウィルスとは、遺伝物質としてRNA をもち、感染細胞(宿主細胞)内で逆転写によってDNAを合成するウイルスの総称で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)は、血液や体液に含まれるHIVが傷口や粘膜から体内に入り、リンパ球の中に入り込むことで感染します。

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)の感染経路は大きく以下の3つがあります。

- 性的感染:性器の粘膜や精液・膣分泌液に含まれるHIVが性行為によって侵入する

- 血液感染:輸血・汚染血液製剤の使用・汚染注射器を介するもの・血友病患者に対する輸入血液製剤

- 母児間の垂直感染:妊娠中・出産時・母乳

HIVの感染力自体は弱く、直接血液や精液に触れない限り、日常生活(トイレの便座、風呂、プール、吊り革、握手、体に触れる、食器を共用する、せきやくしゃみ、蚊やダニなどが媒介)での感染例は報告されていません。

HIVが体内に入り、ヒトのリンパ球のうち抗体産生や細胞障害性T細胞の誘導などに必要なCD4抗原細胞陽性のヘルパーT細胞に感染すると、ヘルパーT細胞死滅し、宿主の免疫不全が起こります。

HIVに感染してもすぐに症状が出るわけではなく、何も症状が出ない期間(無症候期)が長く続き、免疫機能が低下していくことで、日和見感染症、悪性腫瘍など指定された23の指標疾患のうちどれかにかかった場合にエイズ発症と診断されます。

【急性期】

感染初期2~12週間は、HIVの体内増殖による発熱・頭痛・だるさ・関節痛など風邪やインフルエンザに似た症状が現れるが、通常は数日から数週間で症状は消える。

この時期にリンパ節腫大(伝染性単核球症状様の症状)や急性無菌性髄膜炎や急性脳症を合併することもあり。

【無症候期】

急性期を過ぎると、何も症状のない無症候期と呼ばれる期間が数年~10数年続くが、自覚症状はなくても体内ではHIVが増殖を続けていて、免疫力は少しずつ低下しているので、急激な体重減少や長く続く下痢、寝汗、帯状疱疹、口腔カンジダ、ギランバレーのような急性または慢性の炎症性脱髄性多発根神経障害などが出始めます。

【AIDS発症】

さらに免疫力が低下すると、弱い真菌(カビ)・細菌・ウイルス・原虫などにも日和見感染を起こし、呼吸困難・肺炎・腸炎・意識障害・けいれん・全身性のリンパ節腫大、1ヵ月以上にわたる発熱や下痢による衰弱、HIV脳症による運動障害や認知症症状、神経症状、カポジ肉腫などの悪性腫瘍、空胞化脊髄症(進行性の対麻痺と膀胱直腸障害を伴う)、多発筋炎、感覚性多発神経障害など多彩な症状が現れる。

- 血液中のHIVに対する抗体を調べて感染を確認

- 脳トキソプラズマ症、サイトメガロウィルス脳炎、神経根炎などは抗体検査やPRC法によるDNA診断が可能

- クリプトコッカス症、カンジダ症などは血液あるいは髄液中の抗原を検出することで診断可能

- トキソプラズマ原虫や真菌による感染症がある場合で糖尿病などの基礎疾患がない場合は、感染が疑われる

- その他画像診断

かつては死に至る病気であったHIV感染ですが、現在では慢性疾患としてコントロール可能になってきていて、通常は3~4種類の抗HIV薬を組み合わせて内服する多剤併用療法でウイルスの増殖を抑え、免疫力を維持することでエイズ発症を抑制するとともに、他人を感染させる可能性を低くする治療が行われます。

HIV感染を早期発見し、適切な治療を行えば免疫力を下げることなく通常の生活が可能であり、エイズの発症を防ぐことも可能となってきています。

ただし抗HIV薬はHIVを体内から排除する効果はないため、一生飲み続ける必要があります。

先天異常

先天異常とは、出生前に要因があり、出生時すでに存在する機能あるいは形態異常の総称で、先天性神経疾患、先天性筋疾患、血液疾患、免疫異常、先天性代謝異常、先天奇形などがあり、乳幼児期からの発達や成長に応じた総合的な対応、長期の医療と教育、生活指導を通して社会的自立を目標とする療育が必要となります。

先天異常が発生する時期は4つに分類でき、様々な原因で生じます。

| 時期 | 症状の特徴 |

|---|---|

| 受精時 | 遺伝子異常や染色体異常など父親の精子または母親の卵子に異常がある |

| 妊娠初期 | 胎児の形成過程で感染や薬などにより障害が加わると奇形が生じやすい |

| 妊娠後半 | 妊娠後半で胎児が障害された場合、奇形は軽度でも機能障害が強く出やすい |

| 出産前後 | 分娩損傷や脳性麻痺の一部など |

| 原因 | 疾患例 |

|---|---|

| 遺伝子異常 染色体異常 | 常染色体優性遺伝 常染色体劣性遺伝 X連鎖優勢遺伝 X連鎖劣性遺伝 ダウン症候群(21トリソミー) |

| 多因子遺伝性疾患 | 神経管閉鎖不全(無脳症・二分脊椎) 口唇口蓋裂 多指症 先天性心疾患 高血圧 糖尿病 統合失調症 |

| 外因による先天異常 | サリドマイド症候群 先天性水俣病 抗痙攣薬による奇形 胎児性アルコール症候群 胎児性ワーファリン症候群 放射線障害 禁煙障害 子宮内感染症 トキソプラズマ症 サイトメガロウィルス感染症 風疹 梅毒 HIV感染症 分娩麻痺 |

| 受胎から新生児(生後4週間以内)までの間に生じた脳の進行性病変に基づく異常 | 脳性麻痺 |

ダウン症候群(21トリソミー)

ダウン症候群は、21トリソミーとも呼ばれる常染色体異常による先天異常で、本来1対であるべき21番染色体が1本過剰にあることが原因で、発育の遅れ、精神発達の遅れ、特異的な頭部と顔貌、低身長など特徴的な症状を呈します。

| 特徴的願貌 | 短頭、後頭部扁平、眼裂斜上、内眼角贅皮、鞍鼻 小耳症 巨舌 |

| 先天性心疾患 | 約50%(心内膜床欠損、心室中隔欠損) |

| 消化器奇形 | 約10-20%(鎖肛、十二指腸狭窄など) |

| 筋肉骨格系の特徴 | 環椎軸椎不安定 腹直筋離開 先天性股関節脱臼 指が短く、第5指は内弯で関節が2つ 手は短く幅広で手のひらを横切る1本のしわがある 足趾の第1趾と第2趾の間が広い(サンダルギャップ) |

ダウン症候群の乳児は、おとなしく受動的な傾向があり、めったに泣きません。

出生時の身長と体重はほぼ正常範囲で著名な筋力低下はありませんが、多くのケースで心臓と消化器の先天異常がみられ、また、筋肉の緊張が若干低下しているため、定頸・座位保持・歩行開始が遅れて歩容も稚拙になるなど成長・運動発達の遅延が見られ、また、低身長で肥満になることが多く、幼少期からの食生活管理が重要です。

全例に軽度〜中等度の知能障(正常な小児のIQが平均100に対し、ダウン症候群の小児の平均値は約50)が認められ、また、アルツハイマー病に似た記憶障害、さらなる知能低下、人格の変化といった認知症の症状が比較的低い年齢で現れることがあります。

出生前の胎児の超音波検査または母親の血液検査や出生後の乳児の外見と乳児の血液検査などから診断され、心臓の異常や易感染性など具体的な症状や異常に対する対処療法が中心で、重症例以外は成人します。

老化が普通より早く進むと考えられていて平均寿命は55歳ですが、70〜80代まで生きる人もいます。

二分脊椎(脊柱管閉鎖不全症)

二分脊椎は、先天的に脊椎骨が形成不全となって起きる神経管閉鎖障害(母胎内で胎児が脊椎骨を形成する時に何らかの理由で起こる形成不全)で、胎生期における神経管の発生異常により、椎弓欠損部から神経組織が腫瘤として膨張・突出している病態です。

二分脊椎(神経管閉鎖不全)の原因としてビタミンの一種である葉酸が妊娠中に欠乏することが大きく、また、遺伝的な要因、妊娠中の特定の薬剤(バルプロ酸など)の使用など多数の要因が絡みます。

顕在性二分脊椎(症状の重い開放性)と潜在性の二分脊椎症(症状の軽く気付かないもの)が存在し、脳や脊髄が損傷を受けたことにより以下のような症状を呈します。

| 両下肢麻痺 | 二分脊椎の高位とほぼ一致 (硬縮、変形、歩行障害、感覚障害、褥瘡、骨折、膀胱直腸障害、便秘、尿失禁) |

| 水頭症 | 高次脳機能障害、学習障害、嚥下困難 |

| 脊髄空洞症 | |

| キアリ奇形 | 脳幹や小脳の一部が頭蓋骨から脊髄に落ち込んでいる |

二分脊椎(神経管閉鎖不全)の多くは、出生前スクリーニング検査によって出生前に発見することが可能で、通常は外科的手術で閉鎖し、特定の欠損(脊髄髄膜瘤など)は通常出生後すぐに修復されます。

また、必要に応じて、膀胱の症状や整形外科的問題などに対する治療を行うなど適切な対処を行えば良好に経過しますが、腎機能の低下や水頭症など合併症が原因で死に至るケースもあります。

分娩損傷

分娩損傷は、分娩の過程で通常は産道を通る際に物理的な圧力が生じる結果として新生児が受ける損傷のことで、多くの新生児が出生の際に軽い怪我(ほとんどが自然治癒する程度)をしますが、胎児の大きさや胎児の向き、母体の状況や出産方法によって、神経損傷や骨折を含む障害が起こると障害や麻痺が生じます。

| 頭部と脳の損傷 | 頭部変形・皮下出血・脳内出血など |

| 神経損傷 | 顔面と腕神経叢に多く、横隔神経や脊髄などでも起こる |

| 骨・皮膚・軟部組織の損傷 | |

| 周産期仮死 |

脳性麻痺

脳性麻痺とは、ひとつの病気ではなく、出生前の脳の発育過程で生じた脳の奇形、出生前、分娩中、または出生直後に起きた酸素欠乏や感染によって生じる脳損傷が原因で、運動困難と筋肉のこわばり(けい縮)を特徴とする症候群で、2歳以降に受けた脳損傷により筋肉がうまく機能しなくなった場合は、脳性麻痺とはみなされません。

「受胎から新生児(生後4週間以内)までの間に生じた脳の進行性病変に基づく、永続的なしかし変化しうる運動および姿勢の異常その症状は満2歳までに出現する。

進行性疾患や一過性運動障害、または将来正常化するであろうと思われる運動発達遅滞は除かれる。」

脳性麻痺の原因には様々なものがあります。

| 周産期要因 | 低酸素血症・虚血・出血・代謝異常・感染症など |

| 仮死分娩 | 核黄疸(高ビリルビン血症) |

| 出生前要因 | 未熟性(低出生体重児・早産児)・奇形・心肺機能不全 |

| 生後2年間 | 髄膜炎(脳を覆う組織の炎症)、敗血症(血流の重度の感染症)、外傷、重度の脱水な |

脳性麻痺は、乳児1000人のうち1~2人、未熟児ではその割合が100人のうち15人、極低出生体重児で多くみられる傾向があります。

脳性麻痺の運動困難は、ぎこちなさが認められる程度のものから重度のけい縮で動作が大きく制限され、装具、松葉づえ、車いすなどの補助具が必要になるものまで多様です。

| 痙直型 | 痙直型脳性麻痺は全体の70%以上を占め、症状のある腕や脚の発育が悪く筋力が低下し、筋肉が硬くこわばって関節の動きが制限され、片脚がもう一方の脚にぶつかるように交差して歩くハサミ足歩行や、つま先立歩歩行など特徴的な歩様を呈したり、関節拘縮があったりして四肢を全く動かせないケースもあります。 | 両腕と両脚に障害が出る四肢麻痺では、重症例が多く知的障害も高頻度に合併し、嚥下障害の合併も多い(誤嚥性肺炎が起きやすい) 両腕よりも両脚の麻痺や強い両麻痺、片側の腕と脚のみの片麻痺、両脚と下半身のみの対麻痺では、てんかん発作、知的障害の合併は比較的少ない |

| アテトーゼ型 | アテトーゼ型脳性麻痺は全体の20%ほどを占め、アテトーゼと呼ばれる不随意運動(自分の意識とは関係なく起こる運動)がみられる | 筋の緊張が安定しない為に姿勢が定まらず左右対称の姿勢が取りにくい 年齢とともに肩関節脱臼や頚椎の不随意運動による頚椎症などの関節障害がみられることがある アテトーゼは心理的要因(感情)に左右され、強い感情が起こると激しくなりますが、睡眠中には生じない 知能は正常であることが多く、けいれん発作もほとんどない 1~3歳ごろからアテトーゼが出現する場合が多く6歳までにはほぼ全ての例で出現するが、6か月以内に出現する場合は重症である場合がほとんど 言葉をはっきり発音することが困難な例が多い 原因が核黄疸である場合、難聴や視線を上に向けることが難しいといった症状が出やすい 乳児期には筋緊張低下、運動しようとするとその度に口を開き、運動が全身に放散、定頸不良、舌口腔咽頭部筋群の協調不全による哺乳困難などがみられる |

| 運動失調型 | 運動失調型は全体の5%ほどを占め、体の動きがうまく協調せず、筋力が低下し、振戦のような動きもみられる | 姿勢保持や動きの為の筋活動の調整が上手く出来ないため、バランスが悪く、手が揺れるなどの状態がみられる 素早く動いたり、細かい動きを要することをしたりすることが困難 両脚を広げた不安定な歩様 |

| 混合型 | 上記のうちのいくつかが混じているもの 「アテトーゼ型」+「痙直型」が多い | 重い知的障害がみられることも |

脳性麻痺の合併症にも幅があり、運動野以外の脳の部位も損傷を受けている場合は、知的障害、行動障害、視覚障害(視線がずれるなど)、難聴、けいれん性疾患がみられ、発展途上に発生する学習不足などの二次障害も含めてフォローが必要になります。

| 脳性麻痺の合併症 |

|---|

| 栄養障害と摂食・嚥下障害 |

| 呼吸障害 |

| 知的障害(精神遅滞) |

| 感覚障害:視覚・聴覚など |

| 言語障害 |

| てんかん発作 |

| 骨・関節障害 |

脳性麻痺は、重症児を除いては早期発見は困難で、生後6ヵ月以降で歩行などの運動能力の発達が遅れている小児や、筋肉のこわばりや筋力低下がある小児で疑われます。

仮死分娩、重症黄疸、早産児、低体重児、未熟児、筋緊張異常、発達遅延、原始反射の異常残存および経過、新生児指標(ブラゼルトンの新生児行動評価・小西らの自動運動の評価による新生児脳障害判定)、新生児から乳児期の指標(ボイタの7種の姿勢反応を用いた評価法・ミラーニの運動発達評価法)、乳児期からの諸行動を含めた運動発達段階評価(乳幼児行動発達表(厚生省心身障害研究班・遠城寺式乳幼児分析的発達検査表)などが経過を観察して診断します。

また、頭蓋内出血、脳室周囲白質軟化症(PVL)などを確認する画像診断(超音波、CT、MRI)や血液診断、神経と筋肉の電気生理学的検査(それぞれ神経伝導検査と筋電図検査)や遺伝子検査など行われますが、2歳になるまでは、脳性麻痺の型が特定できないこともよくあります。

脳性麻痺の小児のほとんどは、死亡することなく成人になりますが、脳性麻痺に対する根治的な治療法はなく、障害は一生続きます。

小児の可能性を最大限に生かすために、整形学的治療、薬物対処療法、発達神経学的治療法(ボバース、ボイタ法)など早期から総合的な療育が必要です。

歩行可能か否かの予後は座位獲得時期が目安のひとつになります。

| 2歳までに座位安定 | 独歩可能 |

| 4歳までに座位獲得 | 杖歩行実用化 |

| 8歳までに座位保持不可能 | 歩行は望めない |

| 痙縮型 1歳までに寝返りを獲得できないか3歳までに四つ這いを獲得できない | 歩行が不能になる可能性が大きい |