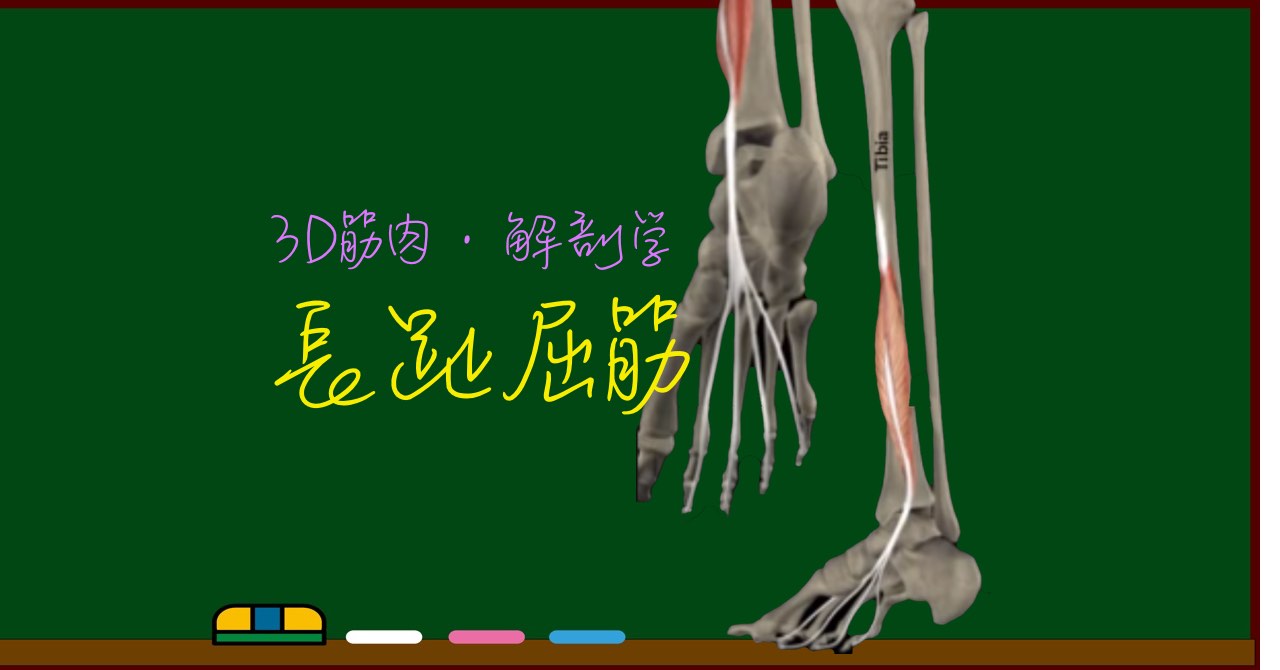

足趾屈曲運動により立位バランスや歩行などの運動に関与する【長趾屈筋】解剖学構造(起始停止、作用、神経支配)についてイラスト図解を使ってわかりやすく説明しています。

【長趾屈筋】とは?どこにあるどんな筋肉?

【長趾屈筋】は、「脛骨」後面から足裏(足底)を経由して足趾まで走行する長い筋肉で、「膝窩筋」「後脛骨筋」「長趾屈筋」「長母趾屈筋」と共に下腿後面深層の筋肉に分類されます。

- 名称:長趾屈筋

- ふりがな:ちょうしくっきん

- 英語名:Flexor Digitorum Longus

【長趾屈筋】は、「距腿関節(足関節)」「距骨下関節」「中足趾節関節」「足趾節間関節」と4つの関節に作用し、主な作用は「足の底屈」と「つま先の屈曲」です。

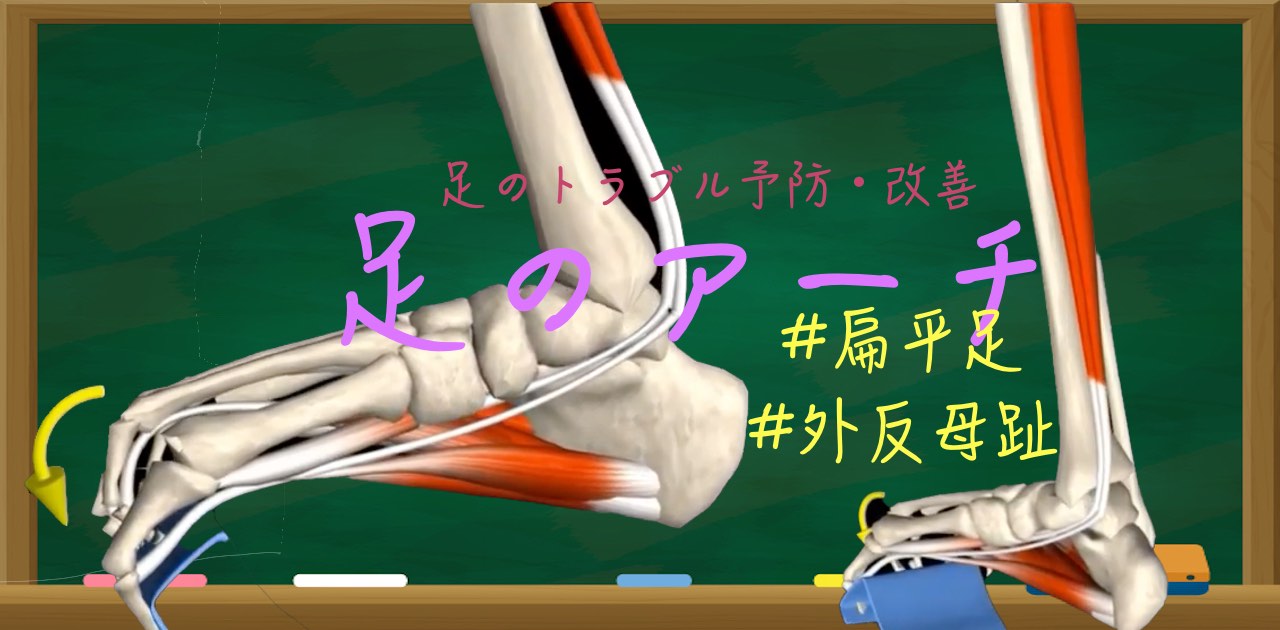

【長趾屈筋】は足のアーチ構成にも関与し、足裏の筋肉群と協調的に作用して足趾で地面をしっかりと捉えてバランスを取ったり、歩行時につま先を地面から離す時に重要な働きをします。

【長趾屈筋】起始停止

【長趾屈筋】は、「脛骨後面内側部(後傾骨筋内側およびヒラメ筋下)」から起始して下腿内側面を下降します。

その後、足関節の数センチ上で腱に移行して内くるぶし後方と屈筋支帯深層を通過したら、足底へ入って4つの腱に別れ、「短趾屈筋」腱深層を走行して「短趾屈筋」腱で囲まれたトンネルを通過し、「第2~5趾(母趾以外の外側4趾)末節骨底」に停止します。

| 起始 | 停止 |

|---|---|

| 脛骨後面 (後傾骨筋内側 ヒラメ筋線下) | 第2~5趾末節骨底 |

【長趾屈筋】を含む下腿後面深層の筋肉は、「下腿三頭筋(腓腹筋・ヒラメ筋)」や「足底筋」を含む下腿後面表層の筋群とは筋膜で仕切られて深層に位置しますが、下腿後面深層の筋肉群の中で【長趾屈筋】は、脛骨および「後脛骨筋」後方かつ「長母趾屈筋」内側に位置します。

足底にある「足底方形筋」二頭筋腹は【長趾屈筋】に付着し、【長趾屈筋】腱は「足底方形筋」と連携作用する「足の虫様筋」にも付着しているので、【長趾屈筋】の(特に足底における足趾に対する)作用は、「足底方形筋」と「足の虫様筋」により強化安定されています。

【長趾屈筋】作用

【長趾屈筋】の主な作用は、その名前の示す通り「足首とつま先の屈曲」です。

解剖学的に分解すると、その走行から「距腿関節(足関節)」「距骨下関節」「中足趾節関節」「足趾節間関節」と4つの関節に作用していることがわかります。

| 関節 | 作用 |

|---|---|

| 距腿関節(足関節) | 底屈 |

| 距骨下(距踵)関節 | 内反 |

| 中足趾節関節 (第2-5趾MTP) | 屈曲 |

| 足趾節間関節 (第2-5趾IP) | 屈曲 |

【長趾屈筋】は、足関節底屈の主動作筋である「下腿三頭筋」の作用を補助しつつ、内くるぶし後方を走行しているので「足の内反」にも作用しますし、「前足部横アーチ」と「内外側縦アーチ」構成にも重要な筋肉です。

実際の歩行で足先が地面から離れる時の4趾屈曲は、「遠位趾節間関節」→「近位趾節間関節」→「中足趾節間関節」の順で生じ、足が地面につくと「足の虫様筋や骨間筋」と共に収縮して指先で地面を捉えてバランスをとりつつ下腿が前に倒れて行かない様に調整しています。

【長趾屈筋】神経支配

【長趾屈筋】は、坐骨神経の枝である「脛骨神経(L5、S1、S2)」支配です。

- 脛骨神経(L5~S2)

【長趾屈筋】触診

【長趾屈筋】は、アキレス腱の内側踵の間、または足底の屈筋腱に手を触れながら足趾の屈伸運動で収縮が確認できます。

【長趾屈筋】ストレッチと筋トレ

【長趾屈筋】は、足部全体の構造を理解し、目的に合わせてトレーニングやコンディショニングを実践しましょう。