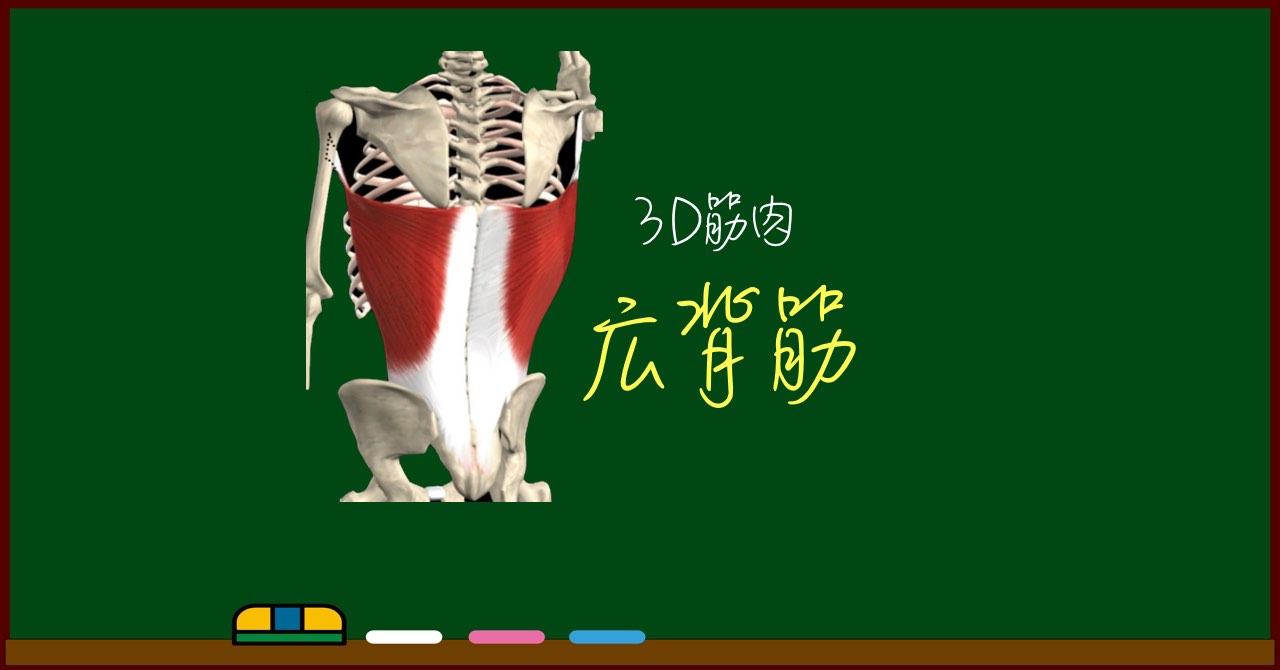

「猫背」「腰痛」「五十肩」などの原因となる姿勢改善に重要な人体構造の要「背骨」「肩甲骨」「骨盤」をつなぐ背筋:【広背筋】解剖学構造(起始停止・作用・神経支配)についてイラスト図を使ってわかりやすく解説しています。

【広背筋】とは?どこにあるどんな筋肉

【広背筋】は背中(背部)表面下部を広範囲に覆い、面積は人体筋肉の中で最大です。

【広背筋】は、「僧帽筋」以外のほぼ全ての背筋群を覆っていますが、背筋群の中でも外来筋に分類され、主に「肩甲帯運動」に作用します。

- 名称:広背筋

- ふりがな:こうはいきん

- 英語名:Latissimus Dorsi

背筋群の中でも最表層にあり、肩甲帯を広く覆う「僧帽筋(背筋上部)」と「広背筋(背筋下部)」で背中の表面シルエット(バックライン)が決まります。

【広背筋】起始停止

【広背筋】は「肩甲骨下角〜腸骨稜」までと背中下部広範囲で起始し、全ての筋繊維は収束して「上腕骨結節間溝(大胸筋停止部と大円筋停止部の間)」に停止します。

| 起始 | 停止 | |

|---|---|---|

| 胸椎 | 胸椎:T7-T12胸椎棘突起および胸腰筋膜 肋骨:第9-12肋骨 腸骨:腸骨稜後方3分の1 肩甲骨:下角(周辺) | 上腕骨結節間溝 (大胸筋と大円筋の間) |

「胸椎」および「肩甲骨」から起始する繊維は並行に、「腰椎」および「腸骨」から起始する繊維は斜め上方に、「肋骨」から起始する繊維はほぼ垂直に走行して、停止部である「上腕骨近位端」に向かいます。

【広背筋】作用

【広背筋】は、複数の方向に走行する繊維が存在するため、「肩関節複合体」においては様々な作用が生じます。

| 動作筋 | |

|---|---|

| 肩関節(肩甲帯) | 「伸展」「内転」「内旋」 |

| 胸郭(肋骨) | 「後下方に引き下げ」「圧迫(強制呼息)」 |

| 背骨・骨盤 | 安定・運動 |

肩甲上腕関節の運動(内旋・内転・伸展)

体幹が安定した状態で【広背筋】が収縮すると、「肩甲骨下角〜上腕骨」を様々な方向へ引く作用が生じるため、「肩関節の運動(内旋・内転・伸展)」が起こり、「腕を振る」「荷物を持つ」「登山」「ボート漕ぎ」「水泳」などの運動でよく働きます。

強制呼息

「上腕骨」が「肩甲骨」に固定されている時は、「胸郭全体」を後下方に引く作用が生じて「呼吸補助筋(強制呼息)」としても作用しますが、咳をする時にも同様の原理でよく働く働くため【広背筋】は「咳の筋肉」とも呼ばれています。

体幹および骨盤運動

腕が頭上など高い位置で固定されている時には、「大胸筋」と共に体幹を引き上げる作用が生じます。

また、松葉杖を使っている時には、支えとなっている腕の起点から身体を前に出したり骨盤を引き上げる動作をサポートします。

対麻痺の人は、【広背筋】の作用で骨盤や体幹を動かしています。

背面の安定

【広背筋】は、関節運動を起こす以外にも、背筋を覆う大きな筋肉として背中のシルエット(くびれや逆三角形)となり、多様な動きをする背骨(体幹)の安定、腕の運動時において胸郭に肩甲骨を安定させる役割もあります。

【広背筋】神経支配

【広背筋】は、腕神経叢の枝である胸背神経(C6-C8)支配です。

- 胸背神経(C6~C8)

【広背筋】触診

【広背筋】は、表層にある大きな筋肉なので簡単に筋腹を触診できますし、脇の下に手を入れて上腕の運動を行うと「広背筋停止部」の収縮が確認できます。

また、【広背筋】のランドマーク(他の筋肉と位置関係)として、「腰三角(下腰三角)」と「聴診三角」があります。

「腰三角(下腰三角)」は、「腸骨稜:底辺」「外腹斜筋:外側縁」「広背筋:外側縁」で構成されます。

「聴診三角」は、「僧帽筋下部内側」「肩甲骨内側縁」「広背筋上部」で構成され、表層筋や骨で覆われていない三角部分なので、腕を胸の前で組んで背中を丸めるように体幹を屈曲すると、肺の下葉を皮下で聴診できます。

【広背筋】ストレッチと筋トレ(正しい鍛え方)

【広背筋】は、「肩関節(肩甲帯)」および「骨盤」を含む、体幹を大きく使った運動でストレッチおよび強化できます。

作用が類似する筋肉と区別することが効果的に鍛えるポイントです。