上半身と下半身(背骨〜骨盤〜大腿骨)をつなぐ唯一の筋肉であり、最強の股関節屈筋として強い力を発揮したり、立位姿勢保持筋としても重要な役割をしている【腸腰筋】の解剖学(起始・停止・作用・神経支配)をイラスト図解を用いてわかりやすく解説しています。

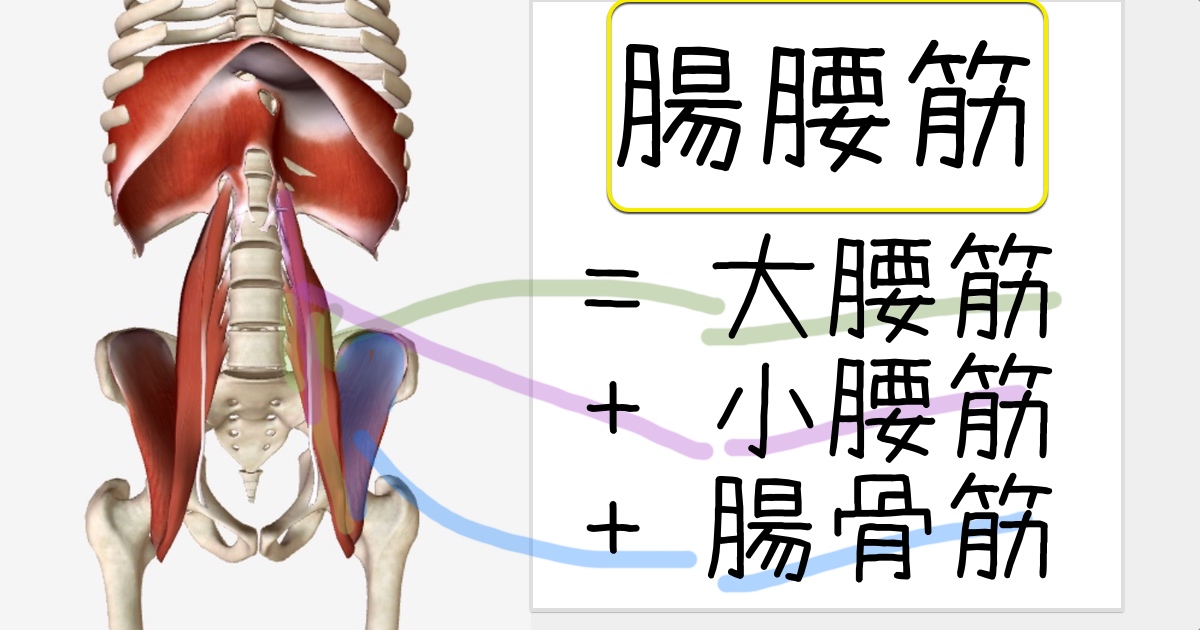

【腸腰筋】は存在しない?腸腰筋はどこにあるどんな筋肉?

【腸腰筋】とはひとつの筋肉の名称ではなく、作用や走行が類似している「腸骨筋」「大腰筋」「小腰筋」の3つの筋肉をまとめた名前です。

| 筋肉名 | 腸腰筋 | 腸骨筋 | 大腰筋 | 小腰筋 |

|---|---|---|---|---|

| ふりがな | ちょうようきん | ちょうこつきん | だいようきん | しょうようきん |

| 英語名 | Iliopsoas | Iliacus | Psoas Major | Psoas Minor |

| 特徴 | 「腸骨筋」+「大腰筋」+「小腰筋」 | 骨盤の内側から大腿骨に向かって走行 | 上半身と下半身をつなぐように下部胸椎から大腿骨まで走行 | 大腰筋と腸骨筋をつなぐように走行 |

【腸腰筋】は上半身と下半身(背骨〜骨盤〜大腿骨)をつなぐ唯一の筋肉であり、最強の股関節屈筋として強い力を発揮したり、立位姿勢保持筋としても重要な役割をしています。

【腸腰筋】は座り姿勢が長いと短縮してガチガチと硬い状態になりやすく、運動不足などで【腸腰筋】機能が低下すると、立位、歩行、姿勢、体幹バランスが不安定になり、「股関節痛」「骨盤の歪み」「腰痛」「転倒しやすさ」などの原因にもなりとても危険です。

「腸骨筋」「大腰筋」「小腰筋」は共同して股関節屈曲に作用するため【腸腰筋】としてまとめられることが多いですが、それぞれの筋肉の起始停止や走行は異なるため、それぞれの作用も厳密には異なります。

「腸骨筋」「大腰筋」「小腰筋」それぞれの走行や作用を理解することで、より運動パフォーマンスや姿勢改善効果が出やすくなりますので、「腸骨筋」「大腰筋」「小腰筋」と分けて解剖学構造を説明しています。

【腸腰筋】起始停止

「大腰筋」は腰あたりの椎骨から、「腸骨筋」は腸骨から始まり、鼠径靭帯の下にある筋裂孔を通って大腿前面に出て共通の腱となり大腿骨の小転子に停止します。

| 筋肉 | 起始 | 走行 | 停止 |

|---|---|---|---|

| 大腰筋 | 第12胸椎~第4腰椎まで椎体と椎間円板 全腰椎の肋骨突起 第12肋骨 | 筋裂孔を経由 | 大腿骨小転子 |

| 小腰筋 | 第12胸椎椎体外側面 第1腰椎椎体外側面 | 腸骨筋膜の中へ入り込み、腸骨筋膜を介して腸恥隆起へ | 腸恥隆起 腸骨筋膜 |

| 腸骨筋 | 腸骨上縁 腸骨窩 | 筋裂孔を経由 | 大腿骨小転子 |

「小腰筋」は大腰筋と腸骨をつなぐように走行していますが、先天的に欠損している人もいます。

ちなみに、虫垂(盲腸)は「大腰筋」の上に位置するので、虫垂炎(盲腸炎)の時に股関節過伸展すると激しい痛みを感じます。

【腸腰筋】作用(働き)

【腸腰筋】は強力な股関節屈曲筋ですが、下肢(大腿)を固定している時は「体幹屈曲(大腰筋)」や「骨盤前傾(腸骨筋)」などにも作用します。

また、強力な「股関節伸展筋である大殿筋」とともに股関節の上に上半身を安定させる立位バランス保持にも強く作用します。

| 筋肉 | 作用する部位 | 主な作用 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 腸腰筋(全体) | 股関節 | 屈曲 安定(姿勢保持) | 強力な股関節屈曲筋 |

| 大腰筋 | 股関節 | 屈曲 外旋 安定(姿勢保持) | 大腿固定時には「体幹屈曲」 |

| 小腰筋 | 腸骨筋膜 | 緊張 | 腸腰筋の作用を補助 |

| 腸骨筋 | 股関節 | 屈曲 外旋 安定(姿勢保持) | 大腿固定時には「骨盤前傾」 |

【腸腰筋】は座り時間が長いと短縮して硬くなり筋力が低下しがちで、立っている時の重心のかけ方や、脚を組むなどの座りぐせなどで左右差が出やすいという特徴もあります。

【大腰筋】作用(働き)

【大腰筋】は「腰椎」から「大腿骨」に向かって走行しているため、「大腿(太もも)を体幹(お腹の方向)に近づける運動(股関節屈曲)」が主な作用で、大腿骨の内側に停止しているので、股関節を屈曲すると同時に股関節外旋方向への作用も加わります。

| 関節 | 主な作用(運動方向) |

|---|---|

| 股関節 | 屈曲 外旋 姿勢安定 |

【大腰筋】は100メートルランナーでよく発達していて、サッカーでボールを蹴る時など力強く脚を前に降り出すとき、歩行時に脚を前に降り出すときなど、上半身を安定させた状態で股関節(下半身)を大きく動かすときによく働きます。

また、大腿(ふともも)を固定した状態で【大腰筋】が作用すると、大腿(太もも)の方へ体幹(お腹の方向)が引っ張られるので、股関節から上半身を前屈する運動が生じますし、体幹と脚をつないで立位でのバランスや姿勢を保持する際の抗重力筋としても重要な働きをしています。

【小腰筋】作用(働き)

【小腰筋】は「大腿骨」には付着していない(股関節をまたぐ走行ではない)ので【腸腰筋】の主な作用である「股関節屈曲(関節運動)」に直接的に関与していませんが、「大腰筋」と「腸骨筋」をつなぐ走行のため、「腸腰筋としての股関節屈曲作用」を補助しています。

| 関節 | 主な作用(運動方向) |

|---|---|

| 股関節 | 腸腰筋の作用を補助 |

【小腰筋】は先天的に欠損している人も多い解剖学的にも特殊な筋肉です。

【腸骨筋】作用(働き)

【腸骨筋】は骨盤の内側から大腿骨に向かって走行しているため、「骨盤」に「大腿骨」を引き込むように股関節外旋を伴う股関節屈曲作用が生じます。

| 関節 | 主な作用(運動方向) |

|---|---|

| 股関節 | 外旋を伴う屈曲 姿勢安定 |

股関節を外側にひねりながら曲げる作用なので、座位で足を組むときや座って靴下を履くときなどに活躍します。

大腿(太もも)を固定した状態で収縮すると「骨盤前傾」に作用するので、【腸骨筋】が短縮すると反り腰になりやすい傾向があります。

また、「大腰筋」と共にバランスや姿勢を保持する際の抗重力筋としても重要な働きをしています。

【腸腰筋】神経支配

主に「股関節屈曲運動」に作用する【腸腰筋】は「腰神経叢」と「大腿神経」支配です。

| 筋肉 | 支配神経 |

|---|---|

| 大腰筋 | 腰神経叢の枝(L1~L4) |

| 小腰筋 | 腰神経叢の枝と大腿神経(L1) |

| 腸骨筋 | 腰神経叢の枝と大腿神経(L2~L4) |

【腸腰筋】触診

【腸腰筋】のうち、「大腰筋」と「腸骨筋」は、停止部にあたる鼠蹊部か筋腹のある腹部で触診できますが、深部の筋肉なので簡単ではありません。

【腸腰筋】の収縮を直接確認することよりも、作用している筋肉を自分の身体で感じられることが重要なので、実際にストレッチや筋トレをする時には、【腸腰筋】の起始停止をイメージしながら筋腹のあたりから【腸腰筋】を触れて探ってみましょう。

正しくイメージできることで代償動作が出にくくなり、ストレッチや筋トレの効果に大きな差がでます。

【腸腰筋】セルフメンテナンス

【腸腰筋】は若々しい姿勢と安定した立位歩行に不可欠な筋肉で、座り姿勢が長い現代人は若いうちから【腸腰筋】が短縮したり硬い状態になっていることが多い傾向があります。

【腸腰筋】が凝り固まった状態や左右差を放置すると、「骨盤前傾」による反り腰姿勢や腰痛になったり、「骨盤」が歪んで股関節の動きも制限されることによる痛みや様々な内臓系トラブルの原因になったり、「前屈みの姿勢(いわゆる腰が曲がった高齢者のような姿勢)」になりやすくなったり、立位歩行がやりにくくなったりします。

【腸腰筋】解剖学構造を理解したストレッチや筋膜リリースでで筋肉の柔軟性を取り戻し、左右均等かつ柔軟性を保つように正しい鍛え方(トレーニング)で収縮させることで姿勢やパフォーマンスを改善する効果的な筋トレができ、人生100年時代を元気に乗り切れる身体が作れます。

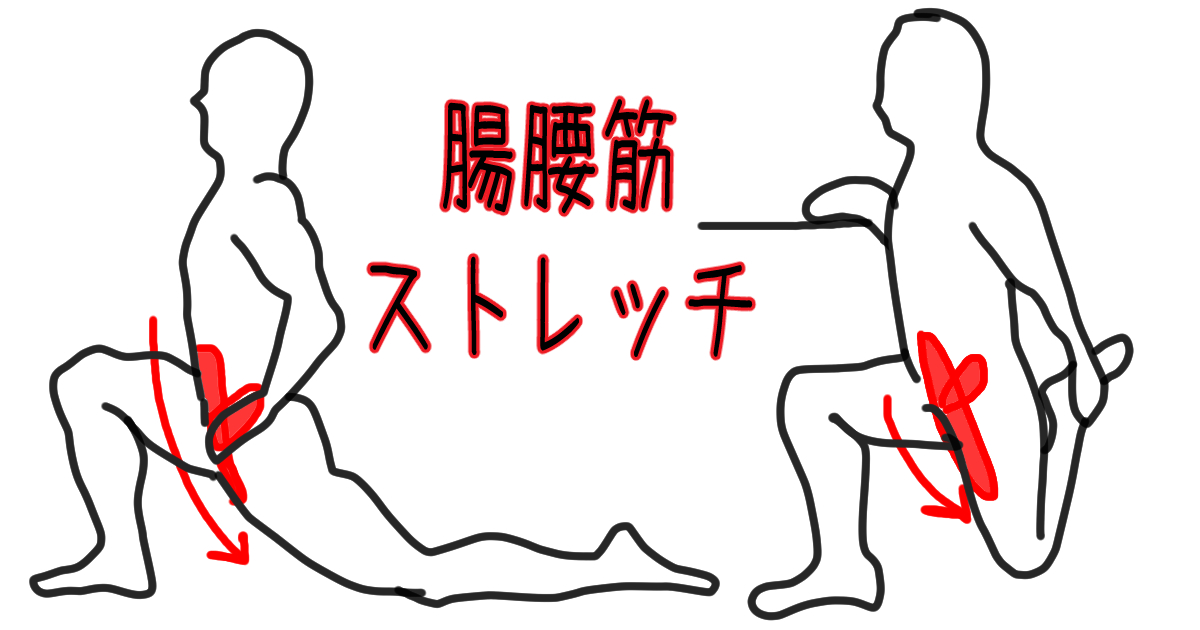

オススメの【腸腰筋】ストレッチ

【腸腰筋】は「腰椎」「骨盤」「股関節」運動に関与する大きな筋肉なので、【腸腰筋】ストレッチの際は複数の関節が関与します。

【腸腰筋】は、起始と停止に距離が離れる方向である「股関節を伸展させる方向(作用と反対方向)」ことで筋肉を伸ばすことができますが、「腹直筋」「大腿直筋」「大臀筋」など連動する筋肉の作用も含めて股関節の運動方向を調整すると【腸腰筋】効果的なストレッチになります。

身体の状態は人により異なるので見本通りのポーズを取ろうとするのではなく、自分の今の身体の状態に合わせて、【腸腰筋】の解剖学構造を意識しながら調整します。

比較的代償動作が出にくく【腸腰筋】がストレッチされている感覚がわかりやすいストレッチ方法をいくつか紹介しますので、以下の例を参考に【腸腰筋】の解剖学構造をイメージしながら自分に合った【腸腰筋】ストレッチをしてみましょう。

臥位(寝たまま)で行う【腸腰筋】ストレッチ

ベットで寝たままでもできる初心者向けの【腸腰筋】ストレッチです。

片足ずつ行うことで左右差の確認やバランス調整しやすいですし、反対側で拮抗する筋肉のストレッチもできるので、日々の習慣にしたい【腸腰筋】ストレッチです。

やり方は仰向けに寝た状態で片方の膝をお腹に引きつけるように抱え込むだけです。

抱えている脚側は、【腸腰筋】と拮抗する作用がある大臀筋(お尻の筋肉)やハムストリングス(太もも裏の筋肉)のストレッチになり、伸ばしている側の脚では【腸腰筋】のストレッチになります。

ポイントは、脚を抱えるときに背中が丸まったり、伸ばしている脚が床から浮かないこと。

膝を曲げることが目的ではないので、伸ばしている脚側の【腸腰筋】が気持ちよく伸びるように姿勢は各自調整します。

【腸腰筋】が気持ちよく伸びていることを感じながら、呼吸を忘れず15〜30秒程度保持して元に戻します。

反対側も同じように行い、左右差がある場合はより硬く短縮している方を重点的に行ってバランスを整えましょう。

立位(マット上など)で行う【腸腰筋】ストレッチ

基本的な考え方は先ほど紹介した臥位(寝たまま)ストレッチと同じで、脚を前後に開いて後側脚の股関節伸展で【腸腰筋】ストレッチします。

重要なポイントも同じで、体幹は安定させたまま、骨盤が傾いたり腰が丸まったりしないようにします。

グラグラと体幹が安定しないと感じる時は椅子や机を活用して、目的である【腸腰筋】のストレッチに集中できるように環境を整えましょう。

以下のポイントを意識して、ご自身の状態に合わせてストレッチを深めましょう。

- 前に出す脚の膝が足首より前に出ないこと

- 背中を丸めず背筋をしっかりと上に伸ばすこと

- 骨盤が左右や前後に傾かないこと

- 太ももの付け根を意識してできるだけ後ろに大きく引く(股関節伸展)こと

【腸腰筋】のうち、「大腰筋」は下部胸椎と腰椎から、「腸骨筋」は骨盤から出ているので、ボディイメージがある人は、「背骨」や「骨盤」の動きを加えることでより【腸腰筋】のストレッチ効果を高めるアレンジを加えることができますが、最初は「体幹」と「骨盤」を安定させたまま股関節を伸展できる範囲で【腸腰筋】を選択的にストレッチする感覚をしっかりと覚えることから始めましょう。

【腸腰筋】ストレッチに効果的なヨガポーズ(応用編)

「ブリッジ」や「バッタのポーズ」などに代表される「ヨガの後屈のポーズ」や「戦士のポーズ(英雄のポーズ)」などのように脚を前後に開く「ランジポーズ」は【腸腰筋】を大きくしっかりストレッチできるポーズです。

ただし、効果が高いポーズほど関節への負荷も大きいので、ボディイメージがまだない場合や関節や筋肉に硬さがある場合は、関節運動範囲(可動域)の小さいストレッチメニューや初心者向けヨガポーズから始めて、【腸腰筋】を伸ばす感覚や他の関節や筋肉との連動を正しくイメージできるようになってからより関節可動域の大きい負荷の大きな「中級者」「上級者向けヨガポーズ」に挑戦しましょう。

オススメ【腸腰筋】筋トレ

【腸腰筋】は、座りっぱなしの時間が長いと柔軟性や筋力が低下しやすく、また、立っている時の重心の偏り、座っている時の脚を組む癖などが原因で左右差も出やすい筋肉なので、解剖学構造を理解したストレッチや筋膜リリースで腸腰筋の柔軟性を取り戻してから、筋トレをしましょう。

【腸腰筋】は上半身を安定させた状態で脚(股関節)を力強く大きく動かしたり、立位バランスを安定させるために重要な筋肉なので、普段歩くときに【腸腰筋】を意識したり、その場での足踏みや足上げ、段差の上り下りなどの簡単で馴染みのある運動メニューで強化できます。

筋トレメニューとして体幹を安定させて股関節を大きく動かす「マウンテンクライマー」「バイシクルクランチ」「ヨガの立位ポーズ」なども【腸腰筋】強化にオススメです。