「感覚の種類(五感など)」や「感覚受容器」など外部状況の変化や身体の変化を「感じる」仕組みについてまとめました。

【退化しがちな現代人の感覚を研ぎ澄ます方法】【五感とシックスセンス】【刑事ドラマの「なんか匂う」が医学的にも的を射た表現である理由】【感覚派と理論派の違い】【痛み(痛覚)の原因別対処法】など感覚にまつわる役立つ雑学もいくつか紹介しています。

「感覚」とは?

「感覚」とは、ヒトが外からの刺激を感じ取る機能のことで、感覚受容器が受け取った外部情報を、感覚神経が脳に伝え、脳が認識することで私たちは「景色が美しい」とか「食べ物が美味しい」とか「いい匂い」とか様々ことを「感じ」ます。

また、尖った針が指に刺さった時「痛い!」と感じ(痛みの情報が脳に伝わる)、熱いものを触ったときは「熱い!」と感じ(熱さの情報が脳に伝わる)、その程度が強ければ手を反射的に引っ込める逃避反射(防御反応)が起こすことがありますが、脳は受け取った感覚情報をもとに様々な機能を使って危険回避や問題解決するための対策を講じます。

| 要素 | 機能 |

|---|---|

| 感覚受容器 | 外部情報を受け取る器官 皮膚・目・鼻・耳・舌・骨格・筋肉などに存在 |

| 感覚神経 | 全身から脳に向かって張り巡らされていいる求心性の神経経路 |

| 脳 | 感覚情報を統合 必要に応じて運動機能に指令を出す |

つまり、「感覚」とは、私たちの感情や危険回避をコントロールして社会生活を円滑に行うためにとても重要な役割をしている脳神経機能であり、外部からの情報はすべて感覚器官を通して脳に入ってきますので、感覚機能を研ぎ澄ませておくことは人生を豊かに生きるためにとても重要です。

現在、感覚の種類は20種類以上の報告されていますが、古来からある以下の5つの感覚(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)のことを五感と呼んでいます。

「感覚の種類」と「感覚受容器」

私たちの生活は、様々な種類の「感覚」により影響および制御されています。

各器官にある「感覚受容器(レセプター)」で感知された感覚情報は、専用の神経線維を通って「大脳皮質知覚領野」へ伝達されます。

| 分類 | 種類 | 受容器(受容細胞) |

|---|---|---|

| 特殊感覚 | 視覚 | 網膜 (錐状体細胞・杆状体細胞) |

| 聴覚 | コルチ器官 (有毛細胞) | |

| 嗅覚 | 嗅上皮(嗅細胞) | |

| 味覚 | 味蕾(味細胞) | |

| 平衡感覚 | 半規管(有毛細胞) 耳石器(有毛細胞) | |

| 皮膚感覚 | 触覚 (圧覚) | ルフィニ小体 メルケル触覚盤 パチニ小体(※振動覚も) マイスネル小体(神経終末) |

| 温覚 | (自由神経終末) | |

| 冷覚 | クラウゼ小体(自由神経終末) | |

| 痛覚 | (自由神経終末) | |

| 深部感覚 | 関節の位置と運動 | 関節包のルフィニ小体(神経終末) |

| 筋の伸長 | 筋紡錘(神経終末) | |

| 筋の張力 | ゴルジ腱紡錘(神経終末) | |

| 筋の痛み | (自由神経終末) | |

| 内臓感覚 | 血圧 | 頸動脈洞や大動脈弓の圧受容器(神経終末) |

| 肺胞の膨満 | 肺胞壁(神経終末) | |

| 血液CO2分圧 | 延髄中枢性化学受容器(神経細胞) | |

| 血液O2分圧 | 頸動脈体 大腿脈体などの化学受容器(神経終末) | |

| 血液浸透圧 | 視床下部神経細胞 | |

| 血糖値 | B細胞 視床下部神経細胞 | |

| 痛 | (自由神経終末) |

特殊感覚

「特殊感覚」は、脳神経と各感覚受容器を直接的に繋いだ神経経路により構成されている感覚で、五感(視・聴・嗅・味・触)のうち、触覚以外の4つを含みます。

| 感覚種類 | 受容器 | 特徴 |

|---|---|---|

| 視覚 | 網膜 (錐状体細胞・杆状体細胞) | 目という器官を通して映像情報を取得 |

| 聴覚 | コルチ器官 (有毛細胞) | 耳という器官を通して音(振動情報)を取得 |

| 嗅覚 | 嗅上皮(嗅細胞) | 鼻という器官を通して臭い(芳い)情報を取得 |

| 味覚 | 味蕾(味細胞) | 舌という器官を通して甘い・辛いなど味情報を取得 |

| 平衡感覚 (重力加速度) | 半規管(有毛細胞) 耳石器(有毛細胞) | 三半規管を介して、重力加速度変化を取得 |

刑事ドラマとかでもよく「なんか匂う..」と言って鼻をヒクヒクさせる場面が登場しますが、臭覚は直感力というような意味でも使われます。

もちろん彼らは物理的な「におい」を感じているわけではありませんが、嗅覚の働きは物理的な臭いを感じるかどうかとは直接関係ないので、医学的にも間違った表現ではありません。

嗅覚は12個ある脳から出ている神経である脳神経の第1番目で、12個の脳神経の中でも2番目の視神経と1番目の嗅神経は発生学的には脳の一部とされていますので、脳への影響および関連性が非常に大きい器官として目と鼻があり、目と鼻は脳の一部と言っても過言ではありません。

その中でも一番目の嗅覚はさらに特殊で、臭いの成分は鼻の粘膜から体の中に直接入り込み、血管からダイレクトに脳細胞に到達しますので、感覚的に臭いを感じるか否かと直接関係がなく、脳にダイレクトに届いた臭いの物質とそれに関わる経験は脳内に記憶として蓄積されていきます。

同じような行動や性質を持っているものは類似する臭いを発しますので、たくさんの事件を見てきているとその事件に関連するものが発する臭い(成分)と過去の経験が一致し、「何か怪しい」 = 「何かにおう」...という表現になる訳です。

面白いですよね。

また、嗅覚を活用する視点としてアロマセラピーのように香りを癒しや疲労回復、免疫力増強に用いるものとても有効で、香りを直接脳に作用させて全身をケアできるとても効率のいい方法です。

皮膚感覚

「皮膚感覚」とは皮膚を通してえられる情報のことです。

「皮膚感覚」の中でも「触覚:触れられた感覚(ザラザラ、ツルツル、圧など)」は五感に含まれ、「圧覚」と呼ばれることもあります。

| 名称 | 受容器 | 特徴 |

|---|---|---|

| 粗大触覚 (圧覚) | 皮膚 (体毛のある部位) | 皮膚に触れたと認識できる感覚の中でも、触っている部位がはっきりしない触覚 |

| 微細触覚(圧覚) | 皮膚 (無毛部:粘膜、口唇、手掌) | 皮膚に触れたと認識できる感覚の中でも、刺激の局在がはっきりしている触覚 |

| 痛覚 | 痛覚受容器 (自由神経終末) | 身体の組織を侵害するほど強い刺激が加わったときに生じる感覚 皮下組織内にブラジキニンという化学物質が産生され、痛覚受容器(自由神経終末)から脳に伝達させて痛みを感じる仕組み |

| 温度覚 (温冷覚) | 自由神経終末 | お風呂でも最初は熱く感じても慣れてしまうなど、慣れ(順応性)が生じやすい感覚 0℃以下や45℃以上の熱さでは組織障害を生じるためむしろ痛みを感じる |

深部知覚

「筋肉」「骨膜」「関節」から動きに応じた刺激情報を大脳皮質が感知して身体の姿勢や位置を保持しようとする感覚で、深部感覚が障害されるとロンベルク兆候陽性になるなど、姿勢や運動障害が生じます。

| 受容器 | 特徴 | |

|---|---|---|

| 関節覚 | 関節包のルフィニ小体(神経終末) | 関節の位置と運動を認識する |

| 筋の伸長 | 筋紡錘(神経終末) | 筋肉の長さ変化を認識する |

| 筋の張力 | ゴルジ腱紡錘(神経終末) | 筋肉の張力変化を認識する |

| 筋の痛み | 自由神経終末 | 筋肉痛などの痛みを感知する |

複合知覚

「複合知覚」とは複数の要素を持つ感覚のことで、頭頂葉の機能が関与しています。

| 特徴 | |

|---|---|

| 立体認知覚 | 単に知覚の認識だけでなく、その形や形状までも認識する能力 |

| 2点識別覚 | コンパスのようなもので皮膚の2箇所を同時に触る 触っているのが2箇所であることを識別する能力 |

| 振動覚 | 音叉の振動を感知する |

「感覚」評価と異常感覚

感覚の異常程度は段階をつけて評価します。

| 評価 | 状態 |

|---|---|

| 過敏 | 正常を逸脱して感じやすい |

| 鈍磨 | 正常を逸脱して感じにくい |

| 脱失(消失) | 感覚機能が機能していない |

| 異常感覚 | 感覚情報が適切に統合されない |

| 錯感覚 | 感覚情報が適切に統合されない |

通常、感覚検査は感覚低下部位から正常部位へ、または正常部位から過敏部位へと行うと正確に判定しやすくなります。

退化していく現代人の感覚機能を鍛える方法

古来からある五感【目で視る(視覚)・鼻で臭う(臭覚)・触れる(触覚)・舌で味わう・(味覚)・耳で聞く(聴覚) 】と呼ばれる感覚を始め、現代人の感覚機能が退化しやすい傾向があると言われています。

感覚は、それぞれのパーツ(目や耳など)で感じていると思われがちですが、目や耳などの感覚器官は情報を受け取る道具でしかなく、実際はそれぞれの感覚器官で得た情報を感知して判断しているのはすべて「脳(あなたの頭の中)」です。

もともとは自分の身を守る為、身体に悪影響を及ぼす可能性のある物を避けたり、身体に取り入れないようにする為にとっても重要な働きをしてきた感覚機能ですが、現代の安心安定した、変化の少ない生活では感覚機能が低下しても不思議ではありません。

感覚機能が低下するということは、「認知機能」や「生命維持機能」も低下していると言えますし、小さな変化に気がつけないようではせっかくの人生も楽しめなくなってしまいますので、普段の生活への意識を変えて感覚を強化しましょう。

変化や挑戦を楽しむ

まずは、普段の生活に彩りを添えて、意識的に楽しむ時間を作るようにしてみましょう。

具体的には、「良い物を見る(目から入る情報を楽しむ)」「良い音楽や音を聞く(耳から入る情報を楽しむ)」「良いものを食べる(口から入る情報を楽しむ)」「良い香りに包まれる(鼻から入る情報を楽しむ)」「心地よい物を身にまとう(皮膚から入る情報を楽しむ)」などです。

感覚情報を処理するのは脳を鍛えるため、意識的に感覚器官から得た情報に集中する時間を持つことが大切なので、季節の変化や植物の香り、大切な人の体型やファッションの変化、小さな変化にも気がつけるくらい研ぎすまされた五感は、貴方の身体を守り人生を豊かにする武器となります。

ちなみに、映画『シックス・センス』 (The Sixth Sense) でも話題になったシックスセンス(第六感)は、人間が基本的に持っている五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)以外のもので五感を超えたもの、つまり直感・霊感・超感覚・予知能力などとも言われています。

直感は五感が優れれば優れるほど、経験値が増えれば増えるほど精度は上がっていきますし、他の人には感じられない小さな変化も感じ取ることができます。

「シックスセンスは、極限まで研ぎ澄まされた五感を持つひとだけが感じる感覚」と考えると医学的(人間の機能構造)にも辻褄があうような気がします。

感じたことをアウトプットする

よく「感覚派か理論派か?」という論争がありますが、そもそも「感覚で物事を捉えること」と「思考」は全く別の作業です。

感覚とは外部から情報を受け取る作業ですし、思考は感覚情報も含めそれらの情報を統合してなんらかのアウトプット(問題解決)を出すための過程なので、対局するというよりもお互いに連携します。

理論派の人も感覚情報は得ているし、感覚派の人もちゃんと考えています。

世間で言われている感覚派と理論派の違いは、受け取った情報をどれだけ言語化できるか(言語化することを優位に取り組んでいるか)の違いで、自分の考えた情報を言語化するのが得意(理論派)か苦手(感覚派)かの話のように感じます。

理論派か感覚派かの議論自体はあまり意味のないことですが、感覚機能を研ぎ澄ました上で、自分の考えていることを言葉にする練習をすることで、「感覚機能」を鍛えられるのは間違いありません。

自分の身体に向き合う

例えば、全身マッサージを習慣にすると、皮膚からの刺激で触覚を鍛えることができますし、関節や筋肉など身体の構造に意識を向けるストレッチやヨガを取り入れることで、深部感覚やバランス感覚なども強化できます。

呼吸に意識を向ける

呼吸を意識することで、全身の循環が高まり、コアを鍛えつつ内臓感覚を強化する効果が期待できます。

感覚の仕組みを生かした原因別対処法

感覚の仕組みを理解していると、日常で生じる痛みなどに適切に対処できますし、姿勢や運動パフォーマンス改善などにも役立ちます。

『温める』or『冷やす』

痛みの対処法として『温める』と『冷やす』があると思いますが、『痛み』を伴う辛い症状に対して、温めた方がいいのか、それとも冷やした方がいいのかの見極めに関する基本原則も、痛み(痛覚)の仕組みをわかっていると見えてきます。

まず前提として、『痛み』を伴う症状がある時、痛みを感じる部位には何らかの炎症や神経圧迫など異常な状態が起こっていますので、温めるのか冷やすのかなど対応を決めるためには、症状に対して必ず『痛み』の原因と『温める』または『冷やす』などの対応によって期待できるメリットやデメリットを確認する必要があります。

痛みの原因の見極めに関しては知識と経験を要しますし、実際その原因に対して『温める』のか、『冷やす』のかというのは専門家の間でも意見が分れることがありますが、基本的な考え方は共通しています。

そもそもなぜ、痛みに対して『温め』たり『冷やし』たりするのかと言えば、『温め』たり『冷やし』たりすることによって、『痛み』が楽になるからです。

解剖生理学的に、痛みを感じる『痛覚』と冷たいや温かいを感じる『温度覚』はほぼ同じ経路を通って脳に刺激が届きますが、温度覚の方が少し繊維が太いので痛みより速くその刺激が脳に届きます。

つまり、『痛い』と感じるより『冷たい』または『温かい』という情報の方が速く脳へ届くため、温めたり、冷やしたりすることで、痛みが感じにくくなるのです。

この身体の仕組みに沿って考えると、温めて気持ちいいと感じる時には温め、冷やして気持ちいいと感じる時には冷やすという対処がひとつの正しい答えということになりますが、医学的にはもうひとつ考えなければいけないことがあります。

冷やすこと、または温めることで身体に起こる変化です。

『冷やす』とは、文字どおり身体の熱を取り除いて体温を下げるので、組織の活性を抑制する作用がありますので、捻挫などで患部が赤く腫れていたり熱を持っている「炎症」はある部位は、冷やすことで熱と炎症を抑制する効果があり、その結果、痛みを緩和につながります。

これが『急性』の症状に関しては、『冷やす』ことが効果的と言われることが多い根拠でもあります。

ただし、炎症のある部分だけでなく同時に正常な細胞にも同じ効果を与えるので、過度な冷却や長期の冷却は、『冷え』が万病のもとと言われるように、新陳代謝を抑制して回復を遅らせてしまうので逆効果です。

『冷やす』とは細胞の活性を抑制する行為なので、基本的に炎症に対する一時的な処置と考えておくべきです。

反対に、『温める』ことによって血管は拡張し、血液循環は良くなり細胞は活性化し、新陳代謝が促進しますので、蓄積した疲労物質や炎症物質などが排泄されたり、筋肉のこわばりがなくなったりして痛みが緩和されます。

例えば、風邪をひいた時には熱を出しますが、熱を上げることで身体に侵入してきた異物を退治しようとする身体の防御反応なので、それぼど高い熱でない場合は身体を温かくし、解熱剤などで無理に熱を下げない方が有効ですが、極端に熱が上がりすぎると他の機能障害を起こす可能性があるので、おでこや脇などにも氷嚢を当てて体温を下げるようにすることが大切です。

それと同じように、通常温める事によって悪化する症状は無いのですが、明らかな炎症があり、熱感が強い時は一時的に冷やす事が非常に有効になります。

ちなみに、痛みをすぐに消してくれる「痛み止め(痛みをそもそも感じなくさせる)」や『冷やす』『温める』手軽な手段として『温シップ』や『冷シップ』がありますが、これらは皮膚を経由して吸収される『薬物』なので安易な利用は極力さけましょう。

冷やす場合は、氷などを使ってしっかり冷やして炎症を抑え、炎症が落ち着いたら基本は温めることを行い、そもそも痛みの原因がどこにあるのかをしっかり専門家に見てもらって根本を改善するようにしましょう。

湿布を常用しなければいけない状態は異常ですし、慢性的な薬物使用は重篤な副作用をもたらしますので、「痛み=湿布」という考え方がある人は注意してください。

身体を折り曲げると腹痛が楽になるのは何故?

私たちは「腹痛」になると身体を折り曲げます。

身体を曲げてみたら少し腹痛が楽になる....試行錯誤の上得た経験が意識的・無意識的に記憶にあるのでそうするのだと思いますが、身体を曲げてみてもどうにも楽にならない腹痛を経験したことがある人もいると思います。

身体を折り曲げると楽になる腹痛とならない腹痛の違いはどこにあるのでしょうか?

食べ過ぎなどでも起こる身体を折り曲げると楽になる腹痛の原因は、腸の壁などが伸展されて生じる内臓痛で「疝痛(せんつう)」と呼ばれ、腸の壁が伸展されて痛みが生じているので身体を折り曲げることで腸壁の伸展が弱まるため痛みが少し和らぎます。

一方、「身体を折り曲げても楽にならない腹痛」は、炎症が内臓だけでなく腹膜にまで及んでいる場合に起こり、腹膜は内臓を全体覆っている膜で痛みを感じる受容器(感覚受容器)があるため痛みを感じます。

また、動かした時だけでなく外界からの圧迫も痛みを増強するので、筋性の防御反応として腹筋が収縮してお腹が板のように固くなることもあります。

これは腹膜が刺激を受けている証拠でもあり、腹膜炎のリスクもあるため、この症状がある場合は緊急の治療が必要になります。

腹痛はそのうちよくなると我慢しがちですか、しばらく経っても治らない場合は医療機関を受診するようにしましょう。

歯痛や頭痛の原因が歯や頭にない?

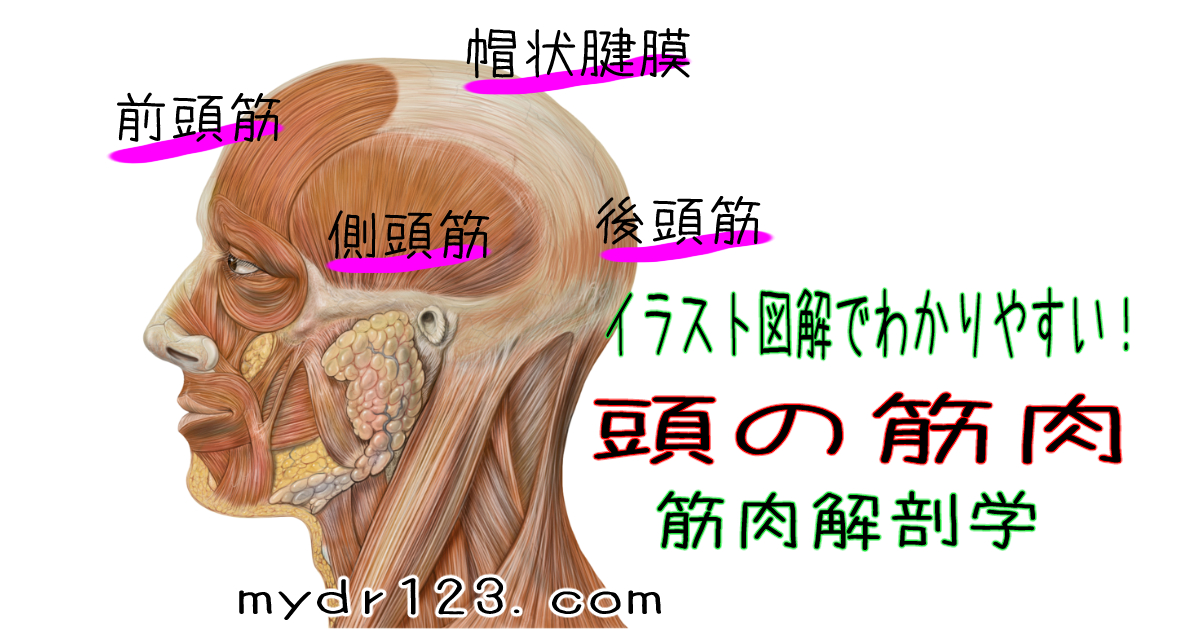

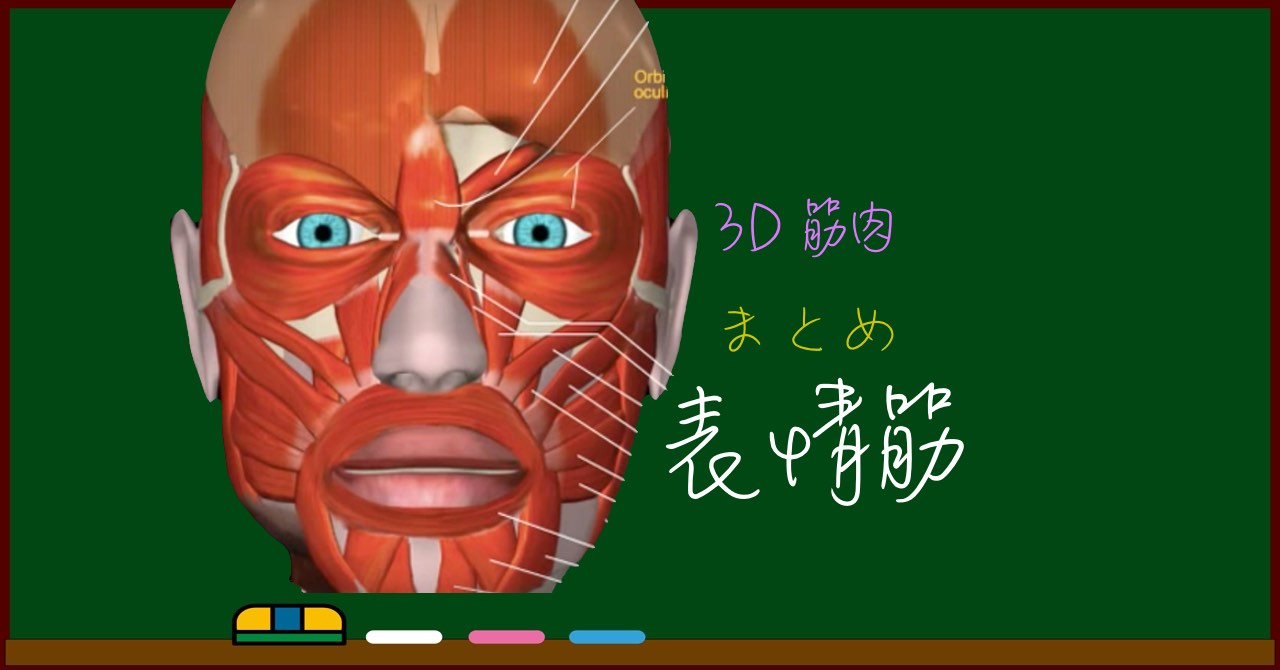

人との表情を介したコミュニケーションが減り、ストレスが多い現代では、そもそも「表情筋」や「頭の筋肉」が凝り固まりがちですが、中でも無意識の噛み締めや歯ぎしりで酷使される【側頭筋】は特に凝りやすく、慢性頭痛や擬似歯痛(歯に問題がないのに歯が痛いと感じる)などの原因になることがよくあります。

また、側頭筋や表情筋のコリ、頸部筋肉のコリも頭痛につながりやすく、実際に頭痛を主訴として脳神経外科を受診する患者の多くが、頭に直接原因のない頭痛です。