ヨガポーズの土台(基礎)を作るポーズである【背骨(軸)を伸ばすヨガポーズ】の解剖学および運動学に基づく正しい姿勢の作り方、注意点、様々な応用ポーズの種類や効果、軽減方法などについてイラスト図解を用いてわかりやすく解説しています。

【背骨(軸)を伸ばす】ヨガポーズ(アーサナ)とは?

「背筋を伸ばして姿勢を良くしなさい」と注意されたり、自分でも姿勢が悪いと実感していたりすることはよくありますが、実際にどうすれば「背筋が伸びたよい姿勢」になるのか身体で理解している人はあまりいません。

だから、世の中は猫背は反り腰の人ばかりです。

ヨガでは基本姿勢を作る時に「丹田を意識してお腹に力を入れて骨盤を起こす」+「頭頂から引っ張られるような意識で背筋を伸ばす」というような指示をよく聞きますが、これがすべて運動の軸となる骨盤と背骨をニュートラルかつ動かしやすい状態にするために行う【背骨(軸)を伸ばす】動作のことです。

【軸を伸ばすヨガポーズ】は背骨(軸)を伸ばす目的を達成するゴールポーズにもなりますが、背骨を長くして次のポーズにつなげるポーズや前のポーズの休憩/微調整/負荷軽減ポーズとしてシークエンスに組み込まれることもあります。

【背骨(軸)を伸ばす】基本のやり方(解剖学と運動学で説明)

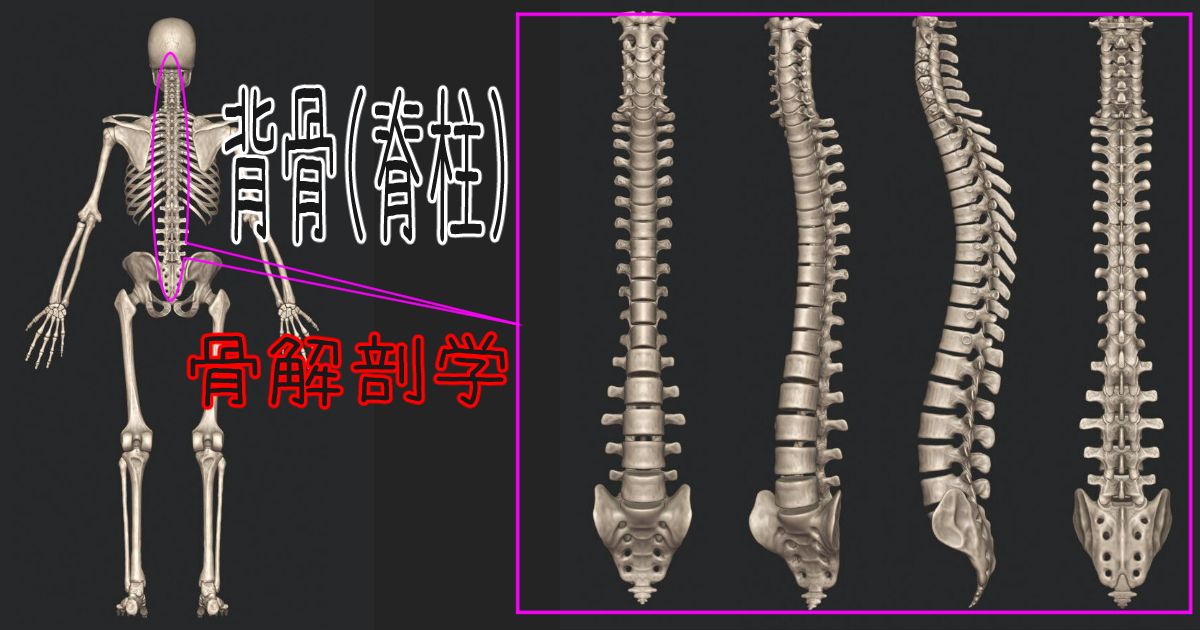

【背骨(軸)を伸ばす】とは、運動学による「背骨の伸展」とは少し異なります。

運動学による「背骨の伸展」とは、通常「屈曲(前屈)位からニュートラルポジションに戻る」「ニュートラルポジションから更に伸展(後屈/過伸展)する」のいずれかを指しますが、【ヨガポーズ(サーサナ)における背骨(軸)を伸ばす】とは、長軸方向(頭と骨盤を離す方向)へ背骨を伸ばす(長くする)ことを指し、日常において姿勢を正すときにも重要な背骨の運動となります。

もちろん、「縦(長軸)方向に背骨を伸ばす」とは、背骨の生理的湾曲を消失させる(背骨を一本の棒状にする)という意味ではなく、背骨の生理的湾曲および軸としての基本構造を維持しながら、各椎骨と椎骨の間(椎間関節)を広げながら、長軸方向で背骨のアライメントを整えることを目的としています。

このサイトでは、【ヨガポーズ】およびあらゆる姿勢の軸となる背骨の動きで分類しているため、背骨の他の動き(前屈・後屈・側屈・ひねり)を含まない【ヨガポーズ(アーサナ)】を全て【背骨(軸)を伸ばすヨガポーズ】として分類しています。

【軸を伸ばすヨガポーズ】で、安全に「縦(長軸)方向に背骨を伸ばす」ためには、「背骨を垂直方向で最大長になるように背骨の配列を整える」ことを目的に背骨を縦軸方向に上と下から引っ張りあうように力を加える必要があります。

つまり、【軸を伸ばすヨガポーズ】は背骨周り(体幹)や肩周りの筋肉群をストレッチするポーズでもあるので、安全に効果を高めるには、肩甲帯の柔軟性を高めたり、立位など重力のかかる状態で行う場合特には、腹筋群をしっかりと収縮させて骨盤の傾きをコントロールしながら上半身を下半身に安定させる必要があります。

【軸を伸ばすヨガポーズ】効果

【軸を伸ばすヨガポーズ】は一見簡単そうに見えますが奥が深いアーサナです。

「縦(長軸)方向に背骨を伸ばす」ことにより、日常生活では意識しにくい身体深層構造を統合しながら姿勢を保持するための筋肉群を強化して柔軟性を高め、強い体幹(コア)を作って姿勢を安定させる効果や呼吸を深める効果があります。

- 骨のアライメントを整える

- 強い体幹(コア)を作る

- 運動を起こしやすい土台(軸)を作る

- 呼吸を深くする

背骨に付随する「肩甲帯から上肢」および「骨盤帯から下肢」組織構造と体幹部との間に隙間を作るように体幹とつながる上肢および下肢の筋肉群をストレッチおよび強化できるため、背骨との連携や全身の血液循環を高める効果にも優れています。

他のヨガポーズへ移行する前の準備姿勢としても重要ですし、「背骨を長時間快適に保持できるバランスのとれた状態に保持する」筋力を強化することで、目を閉じて呼吸に集中する瞑想坐位も正しく保持できるようになります。

【軸を伸ばすヨガポーズ】種類と正しいやり方

【軸を伸ばすヨガポーズ(アーサナ)】には様々なポジション(姿勢)がありますので、目的や身体状況に応じて適切なアーサナ(ヨガポーズ)を選択しましょう。

| 種類 | アーサナ例 |

|---|---|

| 一直線 (股関節伸展) | 木のポーズ(ヴリクシャーサナ) |

| 股関節屈曲 | 下向き犬のポーズ(ダウンドッグ) |

| 足先を持つ | Maha Mudra(ムハマドラ) |

| 瞑想坐位 | 安楽座(スカーサナ)など瞑想(呼吸や内省に集中する)目的のポーズ |

「背骨を最大長に伸ばすことを目的とした軸を伸ばすヨガポーズ」は、様々な姿勢のゴールポーズや開始ポーズでもあり、瞑想によって呼吸や内省に集中するための姿勢にもなります。

痛みや疲労感などを感じずに目的が達成できるように背骨の生理的湾曲を統合しながら整えたポーズ(姿勢)を作りましょう。

全身一直線(股関節伸展位)

股関節伸展位で体幹と下肢が一直線になる【軸を伸ばすヨガポーズ(アーサナ)】は、背骨を長軸方向に伸ばすイメージが一番わかりやすいヨガポーズ(アーサナ)で、背臥位や立位で腕を頭上に上げ手と足側から互いに引っ張りあうように椎間を広げて軸を伸ばすポーズやプランクなどが代表例です。

| サンスクリット語 | 日本語 | 英語 |

|---|---|---|

| Vrksaasana (ヴリクシャーサナ) | 木のポーズ 立木のポーズ | Tree Pose |

| Garudasana (ガルダーサナ) | 鷲のポーズ ワシのポーズ | Eagle Pose |

| Phalakasana (ファラカーサナ) | プランク 板のポーズ | Plank Pose |

| VirabhadrananaⅢ (ヴィーラバドラーサナ3) | 戦士のポーズ3 英雄のポーズ3 | WarriorⅢ Warrior3 |

基本的に頭側と足側からそれぞれ反対方向へ引っ張ることで軸を伸ばしますが、吸う息で背筋を伸ばすように椎間を広げ、吐く息で力を抜いてリラックスすると背骨の変化が実感しやすくなります。

また、腕を挙上する場合は、連動するように胸椎はより平ら(後弯減少)になり、胸椎の変化を補うために腰椎前弯が増強する変化が起こりますが、背骨に十分な可動性がないと自然な連動ができずに腰を痛める原因になってしまうので注意が必要です。

更に、腕を挙上しようとする時に胸椎や肩甲帯の柔軟性が十分にないと可動域が制限されるので、代償として頸部を反ってしまいがちであり、頸部の反り(前弯増強)は腰椎の前弯も更に増強させてしまい、頸部や肩を痛めてしまいがちです。

| 問題 | 原因 | 対処法 |

|---|---|---|

| 腰部前弯増強 | 背骨に十分な可動域(柔軟性)がない | 息を吸うごとに腹筋群を適切に収縮させる 骨盤前傾をコントロールすることで腰椎の過剰な前弯を抑制 背骨の柔軟性を高めるウォーミングアップをする |

| 腕を上げようとして首を反る(前弯増強) | 肩甲帯に十分な可動域(柔軟性)がない | 肩甲帯および背骨の柔軟性を高めるウォーミングアップをする |

腕や背骨の動きが制限されないように肩甲帯や背骨の柔軟性を高めるウォーミングアップを十分に行い、背骨の生理的湾曲を乱さないように腹筋群を収縮させて「骨盤」の位置をコントロールすることが、【軸を伸ばすヨガポーズ(アーサナ)】を安全に効果を高める重要ポイントです。

木のポーズ(ヴリクシャーサナ)

【木のポーズ(ヴリクシャーサナ)】は、立位で身体の軸を伸ばすヨガポーズの中でも一番シンプルで、肩こりや腰痛など姿勢が原因の体調不良から開放されたい人や集中力を高めて運動パフォーマンスを高めたい人にもオススメのヨガポーズです。

「vrksa(ヴリクシャ)」は、「木」を意味するサンスクリット語で、ぶれない軸を持った木をイメージしたまさに【軸(背骨)を伸ばす】ヨガポーズの代表例です。

身体の軸が意識できるようになると、上半身に余計な力が入らず静かな呼吸とともにバランスがとれ、姿勢や立位での脚のラインが整って引き締まるだけでなく、より複雑なバランスポーズの安定感も向上して、より難易度の高いポーズにも挑戦できる基礎ができます。

- 踵の内側を揃えて立ち、足裏のアーチを感じながら足趾で床を捉える

- 背骨と骨盤をニュートラルに整えたら、手を腰に添える

- 片方の足の踵を上げ、膝を少し前に出して足趾の付け根でマットを押し込む

- 骨盤は正面を向いたまま股関節を少し外旋する

- 脚を持ち上げ、足裏をくるぶし、膝横、太もも付け根など好きな位置につけ、足裏と軸足で押し合うように下半身を安定させる

- 骨盤が前後に傾かないように維持したまま、両肘が床と並行になる位置で合掌する

- 両肘を前に押し出しつつ親指は胸に突き刺すようなイメージで手前に引いて上半身を安定させる

- 両腕を肩が上がらない位置まで上げ、目線は斜め上方向へ向ける

- 胸を軽く開きながら、軸を伸ばしていく

【木のポーズ(立木のポーズ)】のポイントは、「立位で自分の身体の軸を感じて体幹を安定させること」と「安定した体幹を片脚で支えること」で、身体の重心軸を感じて体幹を安定させつつ引き上げる意識を持つことで、下半身の負担が軽減して脚のラインを引き締める効果、肩の力が抜けたパフォーマンスの高い姿勢に整える効果、集中力を高める効果が期待できます。

片脚立ちが難しい場合は、両足を床につけたまま「立位で自分の身体の軸を感じて体幹を安定させること」を優先し、腕が上がらない場合は胸の前で組んだり、腰に添えるなどして軽減してください。

片脚立ちになるときは、膝が足先と同じ方向を向いていること、全足趾でしっかりと地面を踏んでいること、骨盤が傾いていないことを確認し、膝に余計な負担をかけないようにしましょう。

また、膝をロック(過伸展)すると、骨盤前傾して腰椎前弯が増強しやすく、膝と腰に負担がかかりますので、膝を少し曲げるくらいの気持ちで支持脚〜骨盤〜体幹の軸を整えましょう。

鷲のポーズ(ガルダーサナ)

「木のポーズ(ヴリクシャーサナ)」で立位で背骨(軸)を伸ばすポーズをマスターしたら是非挑戦したいのが【鷲のポーズ(ガルダーサナ)】です。

立位バランスが安定した状態で肩関節と股関節周りの筋肉をしっかりとストレッチしつつ、腰を落として股関節と脚の筋肉を強化するスクワットのような筋トレ要素も加わったヨガポーズなので、ポーズの運動学や筋肉解剖学を理解して、丁寧に自分の身体と相談しながら効果的にポーズを深めていきましょう。

片脚立位でバランスを安定させつつ腕と脚を組んだ姿をサンスクリット語で鷲(ワシ)を意味する「ガルダ(Garuda)」で例えたヨガポーズである【鷲のポーズ(ガルダーサナ)】は、立位で背骨(軸)を伸ばすポーズの効果である姿勢調整や骨盤調整効果に加えて、太いリンパや血管が通る股関節や肩関節周りをバランスよくストレッチしながら適度な刺激を与えて全身の循環を促す効果に優れています。

難しい上級者向けのヨガポーズと言われがちな【鷲のポーズ(ガルダーサナ)】ですが、ヨガポーズの解剖学を理解して丁寧に段階を踏んでポーズの練習をしていくことで誰でも正しいポーズでヨガの効果を実感できるようになります。

骨盤は左右対象で真っ直ぐ正面を向いたまま背骨を引き上げるようにして身体の重心(中心軸)を安定させることが第一歩。

脚をクロスさせようとした時、骨盤が骨盤が傾いてしまいがちなので、骨盤の左右対称になっていること(おへそが正面をむいたまま)を優先し、軸足の指先まで意識してしっかりと床を踏み、膝と足先を真っ直ぐ正面に向け、左右の内もも同士をくっつけるようにすると立位が安定しやすくなります。

骨盤が左右に傾いてしまう場合やバランスが取れずにグラグラしてしまう場合は、「木のポーズ」をしっかり練習して、身体の軸が安定してきたら再度挑戦しましょう。

軸が安定せず骨盤が傾いたまま無理に練習を続けると、アライメントが崩れて膝や腰を痛めてしまいますので逆効果です。

また、肩甲骨の間を広げて背中を開くストレッチ効果が高いヨガポーズですが、肩甲骨周りの柔軟性がなかったり、筋肉や脂肪量などで身体の前で腕を組めない場合は、無理せず横に手を広げるか、自分を優しくハグする、掌ではなく手の甲を合わせるなど、身体の状態に合わせて上半身のポーズを軽減してください。

身体の重心が安定していない場合も、肩周りに余計な力が入って硬くなってしまっていてできない場合もありますので、まずは立位バランスを安定させることに集中しましょう。

板のポーズ(プランク)

【板のポーズ(プランク)】は、身体の軸をまっすぐ板(プランク)のように保つヨガポーズで、サンスクリット語では、「Phalakasana」「Santolasana」「Utthita Chatturanga Dandasana」「Kumbakhasana」など様々な表記があります。

【プランク】は、背骨の軸を整えつつコアの筋肉をバランスよく鍛えられるため体幹強化効果と肩から腕回りを強化する効果に優れているので、【プランク】単体で体幹や肩・腕を強化する筋トレポーズとしてもヨガ以外でも有名です。

伝統的なヨガポーズでは、身体を低い位置において息を止めるポーズとして、また太陽礼拝における「プランク」→「チャトランガ」など身体を高い平面から低い平面に、またはその逆に移動する遷移ポーズ(息は止めない)として最も良く使用されています。

- 四つ這いになる

- 骨盤の高さや向きを変えないように片足ずつ後ろに引く

「ハンドニー(四つ這い)」から【板のポーズ(プランク)】に移行する時は、肩の真下に手首があることを確認し、両手の間を見下ろして胸を潰さないように、かつ太ももを持ち上げて腹筋を意識して腰が反らないように意識しながら足を後ろに下げます。

「ダウンドック」から【板のポーズ(プランク)】に移行する時は、手と足の間の距離が同じなので、重心をそのまま下に下げて背骨を伸ばします。

頭頂と尾骨までを一直線にして背骨の軸を維持するためには、コア(腹腔の筋肉)だけでなく、背面の筋肉、手首〜腕〜肩までの筋肉のつながり、足先〜膝〜股関節屈筋群(大腿四頭筋と腸腰筋)までのつながり全体を意識して収縮させる必要があるので、姿勢を改善し腕回りを引き締める効果に優れていますし、コアの筋肉が強化されて姿勢が改善することで、他のヨガポーズも行いやすい基礎ができます。

【板のポーズ(プランク)】はポーズ移行に使われることが多いので、ミスアライメントによる損傷も起こりやすいので基本姿勢をしっかりマスターしましょう。

足先から頭上までのつながりを意識して筋肉を収縮させ、肩から手まで正しいポジションを意識することで安全にポーズ効果を高められます。

母指球でマットを捉え、膝→大腿四頭筋→腸腰筋→コアへのつながりを意識し、腹筋を収縮させながら、骨盤底筋を脊椎に向かって引き寄せておへそを引き上げるイメージで尾骨から頭頂まで背骨が一直線(ニュートラル)に整えますが、膝も落ちやすいので、太もも大腿四頭筋を収縮させて「膝蓋骨を持ち上げる」意識も必要です。

更に、肩甲骨を胸郭に安定させて鎖骨を広げて肩から安定した支えを作り、肩の真下に手首を置いて、手掌全体(四角形)にバランスよく体重がかかるようにし、肘はロックしないようにします。

| 部位 | よくある間違い |

|---|---|

| 足 | 体重が支えられずに腕や手に過剰な負荷をかけている |

| 腰と骨盤 | 骨盤が前傾して尾骨が持ち上がり腰が反る(腰椎前弯増強) |

| 腰と股関節 | 股関節が過伸展して腰椎から背骨全体が後ろに反る |

| 胸椎(胸郭) | 胸椎から持ち上がり上背部が丸くなる |

| 頸椎(頭部) | 頸椎が屈伸して頭部が上がったり下がったりする |

| 肩(肩甲骨) | 肩甲骨が浮いて肩で支えていない |

| 肘 | 体幹から離れたり、過伸展でロックされたりする |

| 手 | 手の特定の部分に負荷がかかっている |

【板のポーズ(プランク)】の一番の目的は「軸」を伸ばすことなので、頭の先からお尻まで一直線になることを最優先に必要に応じて軽減したりポーズの調整をしましょう。

体幹や腕に十分な筋力がない場合は、肘を曲げて前腕を床に置いたり、膝を床につける方法で軽減できますし、手首に痛みがある場合はそもそもポーズを行わないか、前腕で体重を支えるハーフプランク(前腕プランク)にする、マットを丸めておいて手首の背屈角度を減らすなどの軽減方法をとってください。

太陽礼拝では、プランクから軸を伸ばしたまま肘を屈曲するチャトゥランガに移行しますが、回旋腱板(ローテーターカフ)を損傷するリスクが高まるので、体幹が弱く重心コントロールが難しい場合は膝を床につけることで軽減しましょう。

戦士のポーズ3(ウォーリアスリー)

【英雄のポーズ 3 (戦士のポーズ3) 】は全身でT字を作るヨガポーズで、左右のうち半分は全身一直線で軸を伸ばし、もう半分では股関節を90度曲げた状態で軸を伸ばすかなり難易度が高いポーズです。

「ヴィーラバドラ」はインドの三大神であるシバ神の化身を意味するサンスクリット語で、いくつかバリエーションのある【戦士/英雄のポーズ(ヴィーラバドラ・アーサナ)】の中でも、姿勢を保持する筋力や身体の軸や位置を感じるバランス感覚が高いレベルで必要になるヨガポーズです。

- 両足を揃えて立ち、骨盤と背骨をニュートラルに整え、肩の力を抜いて両腕を体側に置く

- 両手を腰に当て、片方の足を一歩後ろに引いて踵を浮かせる(後ろ足で踏み込めることが重要!)

- 骨盤は正面、背骨の軸を維持したまま肘を伸ばした両腕を、肩幅を維持して斜め45度前方を目安に上げる

- 前になる脚の膝関節を軽く屈伸し、体重を乗せる準備をする

- 前足に体重を少しずつ乗せて後ろ足を少しだけ床から離す(骨盤は正面のまま)

- 腕と後ろ脚でひっぱり合うように一直線を作りながら、軸となる脚の股関節をゆっくり屈曲して目線を下、または手の間に向ける

- お腹をひきこみ、腰が反らないようにし、軸(背骨)を真っ直ぐに維持する

立位から股関節を屈曲して上半身を前に出しながら片脚を上げるやり方もありますが、「英雄のポーズ 1 (戦士のポーズ1) 」の姿勢から上に重心を移動させる方法だとバランスが取りやすくなります。

後屈のヨガポーズである「英雄のポーズ 1 (戦士のポーズ1) 」の姿勢から両腕を前に伸ばして床と平行にし、前脚の膝を伸ばしながら後脚を床から離して指先からかかとまでを床と並行に一直線になるようにしましょう。

肩と耳は引き離すように肩甲骨を引き下げ、目線は下向きを意識します。

【英雄のポーズ3 (戦士のポーズ3) 】は、支持脚以外は直立姿勢をそのまま床と並行になる面へ移動させたポーズなので、日常とは異なる姿勢保持システムが作用する(重力のかかり方が異なる)ため、重心の感覚を掴めるまではバランスが取りにくく、十分な筋力があってもぐらぐらしてしまう場合があります。

ぐらつくと上半身が力んでしまったり、アライメントが崩れて膝に負担がかかってしまうので、後ろに伸ばした足や手にブロックなどの支えを置いたり、壁に寄りかかるなどの方法で軽減して、まずは自分の身体の軸を掴むことに集中しましょう。

ハムストリングスの短縮などで膝が伸展できない場合は、軽く屈曲する、前屈角度を小さくするなどして軽減します。

膝を完全伸展できる場合でも、膝を過伸展したまま骨でロックしてしまいがちなので、軽く屈曲できるくらいの余裕を持たせられるように適宜負荷を軽減しましょう。

股関節屈曲位

股関節を90度程度屈曲した状態で行う【軸を伸ばすヨガポーズ(アーサナ)】は、下半身(脚)にも負荷(ストレッチや筋収縮)をかけながら軸を伸ばす場合は、下半身の柔軟性や筋力もポーズの完成度に大きく影響してきます。

股関節を屈曲するため「前屈ヨガポーズ」の要素も含まれますが、「前屈ヨガポーズ」とは目的が違います。

| サンスクリット語 | 日本語 | 英語 |

|---|---|---|

| Adho Mukha Svanasana (アドムカシュヴァナーサナ) | 下向き犬のポーズ ダウンドッグ | Downward-Facing Dog |

| Dandasana (ダンダーサナ) | 長坐位 杖のポーズ | Staff Pose |

| Utkatasana (ウトゥカターサナ) | 椅子のポーズ | Chair Pose |

| Malasana (マラーサナ) | 花輪のポーズ | Garland Pose |

| Navaasana (ナヴァーサナ) | 船のポーズ ボートポーズ | Boat Pose |

| VirabhadrananaⅡ (ヴィーラバドラーサナ2) | 戦士のポーズ2 英雄のポーズ2 | WarriorⅡ/Warrior2 |

「前屈ヨガポーズ」では腰部(およびSBL)ストレッチが主な目的になりますが、【軸を伸ばすヨガポーズ】では背骨を長くすることが主な目的です。

また、腕を伸ばすことで肩甲帯のストレッチ要素も加わり、胸をおへそから離そうとしているため胸椎の「後屈」要素も含まれます。(SBLとSFLのバランスを整えることで生理的湾曲が正常に伸びます。)

ハイランジ

様々なアレンジの基本となるアライメント(ポーズ)なので、正しくマスターしましょう。

太ももの裏側の筋肉群をしっかりと使って骨盤をたて、軸(背骨)を真っ直ぐ上に伸ばしていきます。

- 背骨と骨盤をニュートラルにして両手を腰に当てて脚を腰幅に開く

- 片脚を後ろに大きく引き、後ろに引いた足の踵を上げ、母趾球でしっかりと床(マット)を捉える

- 腕を上にあげながら、背骨と背骨の間隔を広げるように上に大きく伸びる

- 骨盤を立てて、胸を開き、後ろの脚を更に後ろに引いて伸ばし(踵は着けない!前膝が自然に軽く曲がる)、太もも前〜お腹〜腕までのつながりを意識してストレッチする

「ハイランジ」と「ウォーリアワン」は、どちらも前後開脚で骨盤を正面に腕を上げて背骨の軸を伸ばすポーズです。

とてもよく似ていますが、後ろ足のつま先を外に開いて足裏全体を床につけるヨガポーズが「ウォーリアワン」で、後ろ足のつま先は正面でかかとを浮かせたポーズが「ハイランジ」です。

「ダウンドッグ」から「ハイランジ」へ移行する場合は、ダウンドッグの時点で足を腰幅にとっておき、片脚を前に出す時も後ろ足のかかとは床につかないようにします。

「ハイランジ」では前脚で踏み込んでしまいがちですが、前脚で踏み込もうとすると膝が足首より前に出てしまい、膝をを痛める原因になりますし、「ハイランジ」ヨガポーズで狙いたい太もも裏が伸びる効果を実感できません。

後ろ足の踵を上げたまま後ろ脚で踏み込み、その結果前脚の膝が軽く曲がることが理想です。

また、身体も前に倒れがちですが、「軸を伸ばす」ヨガポーズなので、背骨は上方向へしっかりと伸ばします。

四つんばい

四つんばいの姿勢は、様々なアレンジの基本となるアライメント(ポーズ)なので、正しくマスターしましょう。

腰を反らずに正しいポジションを取るためのコツをまとめました。

- 肩の真下に手首、腰の真下に膝を置き、背中でテーブルを作る

- 手の指をしっかりと広げる

- 手と目線で正三角形になる位置に目線を向ける

- おへそを鳩尾に引き込むようなイメージで、背骨が真っ直ぐに伸びるように意識する(頭頂から尾骨までを一直線)

- 肘をロックしないように緩める(少し曲げて外に開くようなイメージ)

- 肩甲骨は軽く開いて肩に余計な力が入らない(体幹の筋力で支える)

キャットアンドカウ

滑らかで自然な動きの中できれいな姿勢やヨガポーズを維持するには、背骨と骨盤の連動がキーとなります。

四つんばいの姿勢で、背骨にかかる重力を除いた状態で背骨と骨盤の連動した動きを練習できるキャットアンドカウのポーズは、姿勢を整え、正しいヨガポーズを取るためにとても有効な練習となります。

- 四つんばいの姿勢になり、頭頂から尾骨までが一直線になっていることを確認する

- キャット:猫が尻尾を丸めるように、骨盤を丸めて頭を下げたら、肩甲骨を広げて肩をリラックスさせる

- 四つんばいの姿勢に戻る

- カウ:尾骨を上に引き上げて(腰は反らない!)両胸を前に出したら、肩を下げてリラックスする(目線は正面または斜め上:首を詰まらせないように!)

- 四つんばいの姿勢に戻る

腰(骨盤)だけでなく、背骨とのつながりを意識して、全身で滑らかなウェーブ(波)を描くような意識で行いましょう。

キャットポーズでは、背中が丸まっていますが、背骨と背骨の間が開いて、尾骨から頭まで全体で綺麗なひとつの湾曲になるようにします。

カウポーズでは、尾骨を引き上げるのですが、腰を反らせるのではなく、胸を前に出すようにして背骨全体で後屈させるようなカーブを描くことがポイントです。

首は無理に反らせる必要はなく、呼吸がしやすい位置に目線をおき、舌は上顎に付けるようにすると更に呼吸がしやすくなります。

キャットポーズもカウポーズも、肩と首の力を抜いてリラックスした状態で、滑らかな動きを繰り返します。

頭と尾骨で引っ張りあうことは同じで、背骨全体で上に弧を描くこと(キャット)と下に弧を描くこと(カウ)を繰り返すことで、背骨と背骨の間を開きつつ、周囲の筋肉のほぐしてコンディションを整える効果に優れています。

四つんばいだと背骨の動きがわかりずらい場合は、あぐら座で鏡を見ながら確認してみると良いかもしれません。

キャットポーズでは、肩の力を抜いて目線をおへそに向けるようにする、または大きなボールを抱え込むようなイメージで背中を丸めるとわかりやすいかもしれません。

カウポーズでは、尾骨を引き下げながら両胸を前に広げ肩を下げますが、腰や首の反りを出すのではなく、「胸を前に押し出して開く」ことが重要です。

下向き犬のポーズ (ダウンドッグ)

【下向き犬のポーズ(アドムカシュヴァナーサナ)】は、足裏と手掌の4点で身体を支えながら、お尻を上げて体全体で三角形を作るポーズです。

サンスクリット語で、アドは「下」、ムカは「向く」、シュバーナは「犬」という意味で犬が下を向いて伸びをしているようなイメージのヨガポーズで、「ダウンドッグ」という名前でも親しまれています。

- 四つんばいの姿勢になり、足のつま先を立てる

- 目線は手と手の間に置いたまま(下を向かない!)膝を軽く浮かせる

- 膝を曲げたまま、つま先で床をけるようにして踵とお尻を近づけ、お尻を上にあげる(目線は下げない!)

- 目線は手と手の間のまま、膝は曲げたまま、踵は浮かせたまま、股関節を後ろに引いて、背筋を伸ばし、脇からお腹まで(体側)一直線のラインを作る

- 背中がきれいに伸びたことを確認できたら、目線を落とすように頭を下げる

- 上半身のポジションを維持したまま、左右で足踏みをするように、片脚ずつ膝を伸ばして踵をつける

- 坐骨を天井方向に向けるようにしてポーズを深める(肩甲骨は広げたまま肩で押し込まないように注意!)

【下向き犬のポーズ(アドムカシュヴァナーサナ)】は、メインの「背骨(軸)を伸ばす効果に加え、ソフトな逆転のポーズ効果と筋膜のつながりに沿った穏やかな背面(SBL)ストレッチ効果、肩腕周りや胸筋を含む筋膜のつながり(アームライン)もストレッチおよび強化も期待できるヨガポーズで、太陽礼拝にも含まれますし、ヨガシークエンスの「休憩や調整のポーズ」としてもよく使われています。

筋膜ラインを意識して、背骨が丸まったり反ったりせずにニュートラルを保ちながら軸を伸ばしますが、ハムストリングスなど脚裏の筋肉が短縮したり硬い状態になっている場合は、無理にポーズを作ろうとして「骨盤後傾」+「腰椎前弯」の代償運動で背中が丸まり、腰に負担をかけがちです。

壁を使ったり、ブロックをかかとの下に置くなどで踵を床から離したり、膝を曲げるなどで軽減して背面ラインと腕から体側(お腹周り)がきれいに伸びていることを最優先します。

また、アームラインも影響する【下向き犬のポーズ(アドムカシュヴァナーサナ)】では、大胸筋や小胸筋など胸筋の短縮や肩関節の運動制限などで肩関節挙上に制限がある場合にも、背中を丸める代償運動が出てしまうので、胸や肩まわりを筋膜リリースや「パピーポーズ」などでしっかりとほぐしてから取り組みましょう。

肩と首の間が狭くならないように肩と耳の間をしっかり離して、肩甲骨を引き下げる意識を持つことで、腕から足まで筋膜のつながりにそって効果的な刺激が筋肉に入ります。

手に体重を乗せ過ぎると肩、肘、手首を痛めてしまうので、手(腕)と足(脚)に均等に体重を乗せ、肘や膝をロックしないように適度な遊びを維持できるようにしておきます。

特に、四つんばいから身体を持ち上げていく際に肩や手首に負担がかかりやすいと感じる場合は、手のひ人差し指を正面になるように手のひらを大きく広げると(少し手が外向きになるイメージ)腕の内側にも力が入りやすくなり、安定します。

また、身体を持ち上げる時に目線を下に向けると、腕に頭の重さがどっしりとかかってしまうので、目線は手の間に向けたままにするのがポイントです。

腕からお腹のラインと背中のラインが一直線になることが一番重要なので、その姿勢を維持するために膝が曲がっていても、踵が浮いていても問題はありません。

ダウンドッグが辛い場合は、エクステンドチャイルドポーズでも類似効果が期待できますので、肩や腕に負担を感じる場合は、エクステンドチャイルドポーズに置き換えましょう。

三日月のポーズ

後ろ側の脚裏から、軸となる骨盤と背骨を経由して、腕から指先までが繋がっているイメージで軸を伸ばすヨガポーズです。

- 背骨と骨盤をニュートラルにした状態で立ち、手を腰に置き、膝を緩めてスクワットのようなイメージで腰を後ろに引く

- 両足のつま先は正面のまま、片脚を大きく後ろに引いて後ろ脚の膝を床につける

- 前の脚では、踵の真上に膝が来るように重心を調整して両手を前の足の横に置き、両胸を前に押し出すようにして軸(背骨)を伸ばす

- 背骨の軸を保ったまま、骨盤がニュートラルの位置まで上半身を起こし、肩と腕の力は抜いた状態で手を頭の後ろで組む

- 体側からのつながりを意識した状態で腕を斜め45度の位置に上げ、手のひらを合わせる

- 目線を斜め上、膝を天井に向けたまま前脚側の踵とお尻を近づけるように踏み込み、胸を更に開いてポーズを深める

前の脚に体重を乗せず、体幹の力を使って身体の軸を引き上げていく意識で行うことがポイントです。

四つんばいの姿勢から行う場合は、片脚を手と手の間に出し、同じように前に見込むのではなく、軸(背骨)を伸ばし、前側の脚と後ろ側の脚でひっぱりあうように土台を安定させてから、腕の動きを加えてポーズを深めます。

杖ポーズ (ダンダ・アーサナ):長座位

【杖のポーズ(ダンダ・アーサナ)】は、両脚を伸ばして体幹と下肢でL字になる坐位姿勢で背骨を長軸方向へ伸ばすポーズで、関節への負担が少なく姿勢を整えたり体幹を鍛える効果が期待できますし、体幹筋力強さや下半身筋肉柔軟性のバロメーターにもなります。

骨盤は軽く前傾させて背骨をニュートラルに保ちながら、骨盤と頭頂を離すように軸(背骨)を伸ばすことが基本です。

- お尻を床についたら膝を伸ばし、踵を前に押し出すように足関節を屈曲する

- 手を太ももの上に置き、股関節の屈曲角度は90度、骨盤と頭頂を離すように軸(背骨)を伸ばす

膝関節は伸展位、かつ足関節は背屈位が原則ですが、ハムストリングスの短縮や硬さなどがあると骨盤が後傾してしまって背骨のニュートラルが維持できなくなってしまうので、膝関節を屈曲して軽減したり、ブロック等を使って股関節の屈曲角度を減らすなどして軽減します。

膝を伸ばすことではなく、背筋を真っ直ぐ伸ばすことを最優先して、片足ずつ、または徐々に膝の伸展角度を大きくしていきましょう。

また、腓腹筋の硬さや短縮で足関節の背屈が困難な場合は底屈位でもOKですが、マッサージなどでほぐして柔軟性を高めて背屈位を目指すことで、太もも裏にあるハムストリングのストレッチ効果を高められます。

自分の身体のどの部分に問題があって姿勢(ポーズ)が取れないのか見極めるためにも、丁寧に自分の身体と向き合って、ひとつづつ、少しずつ調整していきましょう。

また、大胸筋をストレッチするイメージで胸を張り、肩が内側に入った猫背にならないように背骨と肩甲骨のラインを整えますが、肩甲骨を引き下げて、腕の力で床をプッシュすると、脊柱起立筋群の負担を軽減できるので背中が丸くなったり、背骨の正常なカーブが保てるように手の位置や手での支えを調整しましょう。

椅子のポーズ (ウトゥカタ・アーサナ)

【椅子のポーズ(チェアポーズ)】は、体幹と下半身の筋肉を日常で使う筋肉運動パターンで強化できるスクワットのような筋トレ効果に加えて、背中や肩周りの運動も加えた全身運動ができるヨガポーズです。

「Utkatasana(ウトゥカターサナ)」は「強いアーサナ」という意味のあるサンスクリット語で、名前の通り運動負荷はかなり大きいのですが、重心(身体の軸)をコントロールしながら、日常生活で使う筋肉運動パターン(椅子に座る⇄椅子から立ち上がる)で体幹と下半身を鍛える効果に優れたヨガポーズなので、解剖学的にポーズの要素をしっかりと理解して安全かつ効果的に実践しましょう。

主目的である軸を長くする効果に加え、スクワット同様の筋トレ効果に加えて、腕を上げる運動を加えることで背中や肩関節周りの筋肉にもアプローチできるため、全身を鍛えて安定した姿勢に整える効果が期待できます。

- 背骨と骨盤をニュートラルにして両足のつま先を揃えて立つ

- 足趾で床面をしっかりと捉えて安定させたら両手を腰に添える

- 膝がつま先よりも前に出ないように意識しながらゆっくり椅子に座るようにお尻を後ろに引いて膝を曲げて股関節と膝関節を屈曲する(腰は反らない!お尻の穴は斜め下向き!胸は正面に向ける!)

- 下半身を安定させたまま、肋骨と骨盤で引っ張りあうようなイメージで軸(背骨)を長く伸ばしつつ両手を斜め前に挙げる

- 肩甲骨は引き下げて肩と耳を離し、指先から骨盤までのラインを真っ直ぐになるようにして更に軸を伸ばす

椅子に座るように股関節と膝関節を曲げる時、膝を足より前に出してしまうと大腿四頭筋に負荷がかかり膝を痛める原因になりますので、膝を曲げるというよりも、お尻を後ろに引いて大腿骨を骨盤に引き込むようなイメージで行います。

また、背骨の軸を長く保つために腹筋にもしっかりと力を入れ、腰を反るのではなく腰を落として重心を下に下げていくことで体幹と下半身を鍛える意識を持つことがポイントです。

胸椎を含む肩甲体の動きに制限があると腕を上げようとして「骨盤前傾(腰椎前腕増強)」や「骨盤後傾(腰椎前腕消失)」「頸椎を過剰に反る」などの代償動作が出てしまいがちです。

首や腰を痛めないように、骨盤はニュートラルから軽く前傾する程度にコントロールし、背骨の生理的湾曲を維持しながら軸を長くする一番の目的を最優先し、腕の位置は低くても、腰に添えるだけでも構いません、

目線はまっすぐ(上を見ない)にして首を詰まらせないように意識すること、首を後ろに反るのではなく、頭頂から引っ張られるように軸を伸ばす意識も忘れないようにしましょう。

また、ヒラメ筋の短縮などにより、足関節の屈曲が十分にできずに踵が浮いて足裏で体重が支えられない場合は、かかとの下にタオルなどを置いて高くするか、膝関節屈曲の角度を小さくして軽減してください。

安定してポーズが取れるようになったら、下半身(股関節以下)は安定させたまま、ツイスト(ひねり)の要素を追加することで、難易度をあげつつ、美容健康効果を高めることができます。

花輪のポーズ (マラーサナ)

【花輪のポーズ (マラーサナ)】は、「椅子のポーズ(チェアポーズ)」のように軸を伸ばしながら股関節を更に深く屈曲し、骨盤周囲の筋肉をストレッチして股関節の柔軟性を高め、骨盤の位置を整える効果があるヨガポーズです。

- 腰幅よりも少し広目に足幅をとって立つ

- 背中を丸めて膝関節も緩め、指先をマットにつける

- 左右の踵を一直線のまま、両方のつま先を外側に広げる(ハの字を作る)

- 膝を広げながらお尻を下げていきしゃがみ込み、左右に揺れながら股関節の柔軟性を整える

- 胸の前で合掌し、肘を膝の内側にかける

- 肘を前に出しつつ親指を胸の方へ引きながら骨盤を立て軸(背骨)を伸ばす

深くしゃがむようなポーズになりますが、背骨の軸はしっかりと維持し、両手を胸の前で合わせ、肘で膝を押すようにすることで股関節内転筋群のストレッチや強化効果も高められます。

股関節はもちろん、足関節の柔軟性も必要なので、「がっせきのポーズ」や股関節ストレッチなどの準備運動をして筋肉の柔軟性を高めてから挑戦しましょう。

しゃがみ込む姿勢が難しい場合は、お尻の下にブロックを置いて座る、または、お尻を床におろしつつ片脚は真横または斜め前方に伸ばした状態で片足ずつ行う、などの方法で軽減します。

船のポーズ (ナヴァーサナ)

【船のポーズ(ナヴァーサナ)】は、お尻を支点として身体を股関節からV字に折り曲げるポーズで、軸を安定して伸ばすために不可欠な腹筋群(コア)で下半身の重さも支える必要があるため、コアへの負荷がとても大きいことが特徴です。

「Nava(ナヴァ)」は、船を意味するサンスクリット語で、お尻を支点として全身で作るV字を水面に浮かぶ船に喩えたヨガポーズで、V字腹筋としても知られている腹筋の筋トレメニューと類似する姿勢です。

【船のポーズ(ナヴァーサナ)】には優れた腹筋強化効果がありますが、ポーズを維持してバランスをとるために背筋群、股関節、太もも周りなど全身の筋肉にも負荷がかかり、バランス能力や集中力を強化する効果があります。

また、関節運動(関節へ負荷)が少なく全身(特に腹筋)を強化したいときにもオススメで、姿勢を整えて保持するインナーマッスル(コア)にしっかりアプローチできるため、自律神経や内臓の働きも改善することによる様々な美容健康効果も期待できます。

【船のポーズ(ナヴァーサナ)】を正しいやり方のポイントは、もちろん尾骨から頭頂までは真っ直ぐ(背骨をニュートラル)に保つこと。

両脚を曲げて座る(いわゆる体育座り)から尾骨から頭頂までは真っ直ぐ(背骨をニュートラル)に整えながらおへそに太ももを引きつけるように股関節を屈曲しながら後ろに重心を移動して両足を床から離し、坐骨に体重を乗せて背筋は伸ばしたまま太ももと体幹でV字を作りましょう。

- 体育座りになって坐骨を安定させ、背骨を真っ直ぐ上に伸ばす

- 手を膝の後ろに入れ、両肘を横に広げて骨盤を立てる

- 背骨を真っ直ぐのまま、重心を軽く後ろに引いて、つま先は手前に引く

- 目線は斜め上を維持して背筋はまっすぐのまま、膝の下に入れた手で補助して膝屈曲位のまま股関節を屈曲して脚を上げる

- できれば、かかとを膝の高さまで持ち上げるか、膝を真っ直ぐ伸ばす

- 太もも前面の力ではなく、お腹の筋肉を使ってアライメントが保持できたら、ゆっくり膝裏から手を離して、両腕を前に伸ばす

- 背骨と背骨の間隔を広げることも意識しながら、ポーズを保持する

背中が丸まらず、複式呼吸を維持でき、力まずにバランスを取れる姿勢にバランス調整しながら、余裕があれば両膝と両腕を伸ばしましょう。

最初は、両腕(手)は、床に着く、腰の脇に置く、ふとももの裏側を持ったままなど最初は支えとして使っても構いませんし、膝を曲げたままでもOKです。

体幹の筋力がついてバランス感覚が掴めるようになると肩の力が自然と抜けて腕が自由に動かせるようになってきますので、焦らず土台作りから丁寧に取り組みましょう。

バランスポーズも、自分の身体の軸を感じること(身体の構造が立体的にイメージできるようになること)がキーポイントなので、【船のポーズ(ナヴァーサナ)】では、特に支点となる骨盤につながっている(起始・停止がある)筋肉の作用に注目することで、ポーズの完成度や安定感を高められます。

基本のポーズをしっかりマスターすれば、V字でバランスを保ったまま、脚の位置を移動させたり、上半身のツイストを加えるなど様々なアレンジポーズも楽しめるようになります。

戦士のポーズ2(ウォーリアツー)

【英雄(戦士)のポーズ2】は、両脚と両腕を左右に大きく広げて安定させた状態から、背骨の軸を伸ばしたまま、前になる脚と首を回旋させて敵に挑む戦士(英雄)のような勇ましさを表現したヨガポーズです。

「ヴィーラバドラ」は、インドの三大神であるシバ神の化身(英雄)の名前で、英語ではウォーリア2(WarriorⅡ)、日本語では戦士のポーズ2(英雄のポーズ2)と訳されています。

英雄のポーズ2 (戦士のポーズ2)でポイントとなるのは、軸を伸ばして安定させつつ、股関節を左右に開き(股関節外転)、前になる脚を外旋(股関節外旋)させた後に重心を下に落としていく下半身で、普段の生活で意識しにくいけれど美脚ラインや美尻を作り、安定した下半身に重要な役割をする股関節内転筋群や深層外旋六筋へもアプローチできるため、下半身のバランスを整える効果に優れています。

身体の軸とその下にある骨盤と股関節が安定するとその上にある上半身に余計な力が入らず運動やポーズの自由度が上がり、肩こりや腰痛などにもなりにくく疲れにくい身体作りにつながり、日常生活動作でも肩の力が抜けた高いパフォーマンスができるようになります。

- 手首の真下に踵が来るように、肩関節と股関節を大きく外転する(横に広げる)

- 両手を腰に添え、骨盤は立てたまま、背骨の軸を真っ直ぐに整える

- 前になる方の足先を90度程度外側に向けるように股関節を外旋する

- 後ろになる足で床をしっかりと捉えたまま、前になる方の脚の膝が踵の真上にくる位置まで膝を曲げる

- 両腕を上に上げて体の軸(背骨)を上に伸ばしてから、肩の高さに広げる

- 肩の力を抜き、目線を前になる方の手の指先に向ける

脚を左右に大きく開いて立ち(股関節外転)手のひらを下向きのまま両腕を真横に開いて床と平行になるまで上げ(肩関節外転90度)たら、腹筋を意識して背骨の軸を伸ばし、骨盤はニュートラルに整えます。

左右のかかとは一直線上かつ骨盤は正面に向けたまま、前になる脚の股関節を外旋して足先を90度外側に向け、前になる脚の膝頭と足先は同じ方向を向いたまま床に対して垂直に重心を落としていきます。

このとき、膝が内側に入り込んでしまうと膝を痛めたり、ポーズが崩れてしまう原因になりますので、脚の膝頭と足先は同じ方向、膝がかかとの真上より前に出ないことを意識して土台となる下半身をしっかりと作りましょう。

正しいポーズが取れていると、内腿の筋力アップやストレッチ効果を実感できますので、美脚のキーでもある、内腿(股関節内転筋群)に刺激を感じられるかが、正しいポーズが取れているかどうかの目安にもなります。

膝がかかとの真上より前に出ないことを意識してふとももが床と平行(膝関節90度屈曲)までが目安ですが、大腿四頭筋の筋力低下、股関節内転筋の短縮、股関節外旋筋が硬くて作用しない場合は、膝関節を90度程度まで屈曲して太ももを床と並行になるまで重心を下に落とすのが難しいので、膝の屈曲角度を減らして軽減し、硬くなっている筋肉をストレッチしてほぐしたり、筋力強化をしてから再度挑戦しましょう。

左右の脚に均等に体重が乗り、重心はぶれずに上半身の軸はしっかりと伸びて肩周りはリラックスしたままになっていることがポイントで、上半身と骨盤は正面のまま、顔(首)を回転して、前になる手の中指の先を見つめます。

胸筋(パソコンやスマホ姿勢で短縮しやすい筋肉)の短縮があったり、肩関節運動に制限がある場合は、両手をまっすぐに挙上するのが難しいので、ストレッチを行い筋肉の緊張をとってから挑戦しましょう。

背骨の軸は安定させたまま肩周りはリラックスさせるポーズなので、まずは腕は腰に置いたままでも構いませんが、下半身が安定して余裕が出てくると上半身に余計な力が入りにくくなるため、徐々にできるようになっていきます。

足先を持つ(閉じたループを作る)

背骨の軸を伸ばしつつ、足先を持って閉じたループを作るヨガポーズです。

鷺(さぎ)のポーズ

「鷺(さぎ)のポーズ」は、背骨の軸を伸ばした状態で片足を持ってV字を作り、脚の裏側(膝関節やハムストリング)を伸ばすヨガポーズです。

船のポーズができない場合は、「鷺(さぎ)のポーズ」から練習すると効果的です。

- 長座位から、片脚だけ体育座りのように膝だけ屈曲する

- 背中を緩めて膝を曲げた方の足を両手で持ち、坐骨を安定させる

- 胸を膝の方に押すようにして軸(背骨)を伸ばす

- 踵を少し浮かせ、重心を坐骨へ移動する

- 身体の軸(背骨)を上方向に引き上げるようにしながら前ももを胸に引き寄せる

- 軸(背骨)が真っ直ぐの状態を維持したまま、踵を前に蹴り出すように膝関節を伸展する

- おへそを前に出すようにしながら更に軸を伸ばし、肩を下げる

- 背中を丸めながら足を遠くに置くように脚を床におろす

背骨の軸を伸ばして腰を丸めずに、かつ片脚を上げて膝を伸ばすヨガポーズです。

膝が伸びない場合は、曲げたままでいいので、軸(背骨)を伸ばして保持できる姿勢を優先しましょう。

足を手で抱えるのではなく、タオルやバンドなどを使って軽減し、膝と体軸両方を伸ばしやすくしながら感覚を覚えたり、呼吸に合わせて「背中を丸めながら膝を曲げる」⇄「膝と軸を伸ばす」を繰り返し、少しずつポーズに完成度を高めていきましょう。

Maha Mudra(ムハマドラ)

足を持って身体を前屈した姿勢で閉じたループを作る「Maha Mudra(ムハマドラ)」は、軸を伸ばす目的に加えて背骨のあらゆる方向への動きを含むことができる伝統的なヨガの典型的なヨガアーサナのひとつとして注目されていています。

| 背骨の動きの方向 | アーサナの動き |

|---|---|

| 前屈 | 前に傾く |

| 後屈 | 胸をおへそから離す |

| ツイスト | 片方の脚の方へ向く |

| 側屈 | 片側がもう片側より長くなる |

ポーズの形は開脚での前屈ポーズと似ていますが、「背骨の軸を伸ばして整える」ことが主目的で、ひとつのポーズを通して、背骨の動きの全要素による効果を期待できます。

また、正しい解剖学知識と意識(ボディイメージ)で行うことで、身体のパーツを統合した深部感覚を鍛えることもできますので、背骨の全運動方向、頸部、股関節、脚のウォームアップを十分に行ってからポーズに取り組み、呼吸をしながらポーズの微調整を続けましょう。

腕と脚の位置を固定するポーズなので、特にハムストリングや股関節内転筋群に十分な柔軟性や強度がない場合、背骨のアライメントを乱してしまう可能性があります。

その場合、背骨のアライメントを正常に保つことが優先なので、足先を持つのではなく手を膝の位置へ移動するなどの方法で軽減して背骨の軸を伸ばすことに集中します。

瞑想坐位

「背骨を長時間快適に保持できるバランスのとれた状態に保持する」ことを目的に背骨を縦軸方向のアライメントを整えるポーズは、目を閉じて呼吸に集中する瞑想坐位に適しています。

基本的に他のポーズへの移行や他のポーズでの負荷を調整するためのものではなく、単独で目的を果たします。

| サンスクリット語 | 日本語 | 英語 |

|---|---|---|

| Sukhasana (スカーサナ) | 安楽座 あぐら座 | Easy Pose |

| Vajrasana (ヴァジラーサナ) | 金剛座 正座 | Diamond Pose |

| Virasana (ヴィラーサナ) | 英雄座 割り座 | Hero Pose |

痛みや疲労などを感じずに本来の目的である呼吸や瞑想に集中できる姿勢を作ることが目的となるため、一時的に背骨を最大長に伸ばすことを目的とした他の【軸を伸ばすヨガポーズ】とは少し性質が異なります。

座位をしばらく続けていると、前屈みになる(胸椎後弯増強)か反り腰(腰椎前弯増強)になりがちなので、これを予防しながら脊椎湾曲を適切な位置に微調整して維持することで痛みや違和感を感じない瞑想に適したヨガポーズになります。

背骨の微妙な調整だけでは関節運動が少ない分、運動効果もなく地味でつまらないポーズのように感じてしまいがちですが、背骨を整える意識と深い呼吸を習得するだけでインナーマッスルに効果的に刺激が入り、姿勢がよくなるだけでなく、体型や運動パフォーマンスも劇的に変化します。

安楽座(スカーサナ)

【安楽座(スカーサナ)】は、姿勢を維持して呼吸に集中できるヨガの伝統的な坐法のひとつで、日本では「あぐら坐」としても親しまれています。

簡単にできそうなポーズに見えますが、前面・後面・側面から身体を支える体幹の筋肉の強さと股関節外旋位で骨盤の傾きを抑制できる高い柔軟性が必要なため、背骨と股関節周囲の筋肉が十分にウォームアップできていないと【長軸方向へ背骨を伸ばす】姿勢が作れません。

- 片足を手前に引く

- もう片方の足も重ねるように手前に引く

- 坐骨を安定させ、両手を膝の上に置く

- おへそを前に押し出すようなイメージで、背骨と背骨を間を開くように背筋を伸ばす

- 肩と首の力を抜き、下腹と背骨周りの筋肉を使って背骨と骨盤の位置を整え、胸を開く

股関節を屈曲・外旋してあぐら坐位を取ると骨盤はニュートラルからごくわずか前傾しますが、特に股関節外旋筋や股関節内転筋群など股関節周りの筋肉群が短縮したり硬い状態になっていると骨盤が後継して背骨全体が丸くなってしまったり、骨盤ごと上半身が後ろに倒れたりしてしまいます。

余程の自分の身体のコントロールに長けている人でない限りは、ヨガレッスンの最初ではなく最後に行うか、骨盤の動きを含めてあらゆる方向(前屈、後屈、側屈、ひねり)へ背骨を動かす準備運動をしてから取り組む必要があります。

また、正しい感覚を掴むために壁に背面をつけたり、お尻の下にマットやブロックを置くなどして、股関節屈曲角度を小さくする軽減方法を使って、背骨の生理的湾曲を維持しながら背骨を長軸方向へ伸ばす目的と左右の坐骨に均等に体重を乗せて左右のアンバランスが出ないようすることを最優先にします。

金剛座(ヴァジラーサナ)

【金剛座(ヴァジラーサナ)】は、「正座」は日本でも古くから親しまれている基本坐法のひとつです。

「背骨(軸)を伸ばす効果」に加えて、脚の前側(大腿四頭筋や前脛骨筋)のストレッチ効果が高いことが特徴です。

膝は股関節より下であること、骨盤は若干前傾で背骨の生理的湾曲が維持されていることを最優先にして、大腿四頭筋や前脛骨筋の短縮等で膝の屈曲や足関節の底屈が困難な場合は補高して負担を軽減しましょう。

股関節の屈曲角度が90°を越えると骨盤が後傾し腰椎前弯が減少し始め、股関節の屈曲角度が115°を越えると腰椎の前弯が消失して腰に大きな負担がかかってしまいます。

膝関節屈曲75°位が骨盤と腰椎をニュートラルに保ちやすいため、腰痛のある方などは補高で調整して安全で安定した坐位にしましょう。

また、胸椎の後弯が増強してしまいがちな人は胸を開いて深く呼吸する意識も忘れないようにしましょう。

英雄座(ヴィラーサナ)

【英雄座(ヴィラーサナ)】は「割り座」とも呼ばれ、ヨガの基本坐法のひとつですが、お尻の下に踵がある「金剛座(ヴァジラーサナ)」と比べ、お尻の横に踵を置く(両かかとの間に臀部を下ろす)【英雄座(ヴィラーサナ)】は、股関節内旋(太ももを内側に回転)と同時に脛骨も内旋するため、特に膝関節内側への負担が大きくなります。

「金剛座(ヴァジラーサナ)」同様に、大腿四頭筋や前脛骨筋の短縮等で膝関節や脚関節の屈曲が困難な場合は補高するなどの軽減方法をとり、膝に損傷などがある場合は避けるようにしましょう。

【軸を伸ばすヨガポーズ】効果を高めるコツと注意ポイント

【軸(背骨)を伸ばすヨガポーズ】を目的に合わせて安全かつ効果的に実践するためのコツとよくある間違いとその対処法について解説します。

自分の姿勢パターンと背骨の解剖学構造を理解する

【軸(背骨)を伸ばすヨガポーズ】では姿勢や運動において軸となる背骨を長軸方向へ伸ばすことを主目的としたポーズですが、ただ上下に引っ張ればよい訳ではなく、自分の姿勢の癖や特徴を理解した上で、背骨の生理的湾曲を正常に整えながら姿勢や運動機能を高めることにつながらなければ意味がありません。

背骨の基本的な解剖学構造を理解した上で、鏡で自分の姿勢を客観的に確認したり、姿勢評価アプリを活用したり、できれば一番最初はプロに評価してもらうと安心です。

よくある姿勢パターンには以下のような種類があります。

| 原因 | 見た目の特徴 | 対策 |

|---|---|---|

| 胸椎後弯増強 | いわゆる猫背 | 吸う息に合わせて胸椎後弯を平らにする意識で胸部を持ち上げるが、腰部の湾曲を変化させないように腹筋群で骨盤をコントロールする。 |

| 胸椎後弯消失 | 上背部が平らで反り腰を伴う | 吸う息に合わせて肩甲骨引き下げを抑制しながら胸椎後弯を作ることを意識する。 最初は背中が伸びているでのはなく丸まっているのではないかと感じるが、頭頂から引っ張られる意識を掴むことが大切。 |

| 腰椎前弯増強 | いわゆる反り腰 | 息を吐くごとに段階的に腹筋を収縮させ、息を吸うときに背骨全体で上に引っ張る感覚を意識する。 |

評価時には、周辺の組織(肩甲骨など)に惑わされずに背骨の構造に目を向けることが重要です。

どの姿勢がいいとか悪いとかではなく、自分の体の状態を把握して、解剖学構造に基づいた適切なアプローチをするための指標として自分の身体の状態を意識できることが大切です。

筋膜リリースやストレチで全身バランスを整えておく

特に硬さを感じる筋肉がある場合は、マッサージやストレッチ、筋膜リリースなどを行って柔軟性を向上させてからポーズに向かうようにしてください。

全身の筋肉のバランスが取れていることで、無理にポーズを完成させようとすることで起こる代償動作による関節痛や怪我を予防できます。

できない時の軽減方法を知っておく

【軸を伸ばすヨガポーズ】の効果を最大限高めつつ、代償動作による怪我を予防するため、できない時の軽減方法も解剖学的に理解しておきましょう。

目的は軸を伸ばすことであって、見本通りの姿勢(ポーズ)を作ることではありません。

現在の身体の状態や目的に合わせて負荷や姿勢を調整ししたり、補助具などを使って筋肉や関節組織に適切な刺激が入るように工夫し、正しい考え方と意識でポーズを続けていると自然に柔軟性が高まりますので、焦らず丁寧に自分の身体と向き合いましょう。