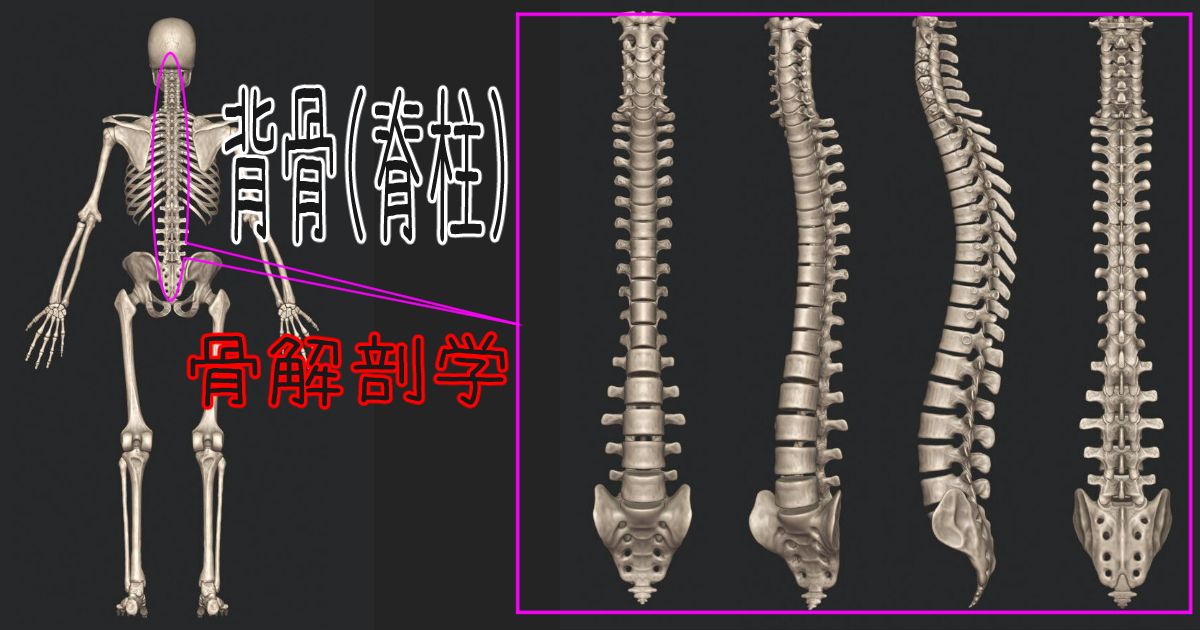

人体(骨格)の大黒柱!姿勢評価に役立つ【背骨(脊柱・脊椎)】骨解剖学(解剖学構造)をイラスト図解を使ってわかりやすく解説しています。

【脊椎(脊柱・背骨)】とは?どこにあるどんな骨?

集合体を支える人(物)のことを「大黒柱」と言いますが、人体(骨格)の「大黒柱」が【背骨(脊柱)】です。

【背骨(脊柱)】)は、【頭蓋骨(頭の骨)】直下から【骨盤】下端まで、背中(身体)の中心を通るように存在する長い柱のような骨ですが、家の大黒柱のような一本柱ではなく、約31〜34個の「突起付き円盤形の椎骨」が積み重なっている集合体(骨の機能ユニット)で、それぞれの椎骨間は関節として前後や左右に滑り、背骨の屈伸や回旋運動など柔軟な動きができる構造になっています。

【脊椎(脊柱・背骨)】の役割

人体の大黒柱と機能する【背骨(脊柱)】の役割は、大きく3つあります。

| 役割 | 説明 |

|---|---|

| 運動軸となる | 筋肉(骨格筋)の付着部になり運動で動く |

| 姿勢軸となる | 頭部や身体を支え姿勢(軸)を作る |

| 神経通路 | 脳から出る脊髄神経の安全な通り道を確保すること |

重い頭を支え、重力による負荷を分散しつつ、しなやかで人間らしい上半身の動き(前や横に曲げる、後ろに反る、左右ねじる)ができるように約31〜34個の円盤のような形の椎骨が、互いに関節を作りながら上下に積み重なって1本の【背骨(脊柱)】になっています。

【背骨(脊柱)】が重い頭(体重の10%!)や上半身を支えつつ、重力に抗して姿勢を保持する柱として機能しつつも、しなやかな上半身(体幹)の動きができるのは、「椎骨」ごとが作る関節構造と背骨周りを囲む「筋肉(骨格筋)」の働きがあるからです。

更に、【背骨(脊柱)】の運動は【首(顔の向きを変える)の動きに関わる頸椎の運動】【胸郭を伴う胸椎の運動】【胸郭と骨盤の間の腹腔にある腰椎の運動】【仙骨・尾骨を含む骨盤の運動】に大きく分類でき、それぞれの構造と特徴を意識することで、姿勢や運動の軸となる背骨(脊柱)の役割や運動をより深く理解できます。

【背骨(脊柱および椎骨)】解剖学構造を正しく理解していると、「猫背」「スマホ首」「出っ尻」「反り腰」など姿勢が改善し、姿勢トラブル(「肩こり」や「腰痛」など)も起こりにくくなりますし、「ヨガポーズ」「ダンス」「スポーツ」などのパフォーマンスが格段に美しくかつ機能的になります。

「背骨」「脊柱」「脊椎」「椎骨」定義と違い

【背骨(脊柱)】についての話をするときに、「背骨」「脊柱」「脊椎」「椎骨」と似たような単語が出てきますが、意味や使い方を整理すると以下のようになります。

| 名称 | 定義 |

|---|---|

| 脊柱 | 頭蓋骨直下から尾骨までの椎骨のつながり 人体の軸となる1本柱と捉えた表現 |

| 背骨 | 一般用語で、脊柱とほぼ同義 |

| 脊椎 | 「脊柱」か「椎骨」のいずれかまたは両方 |

| 椎骨 | 「脊柱」を構成する骨ひとつひとつ |

「背骨」「脊柱」「脊椎」の3つはほとんどの場合同じ意味:「背骨全体(椎骨関節集合体)」を表していますが、「椎骨」は背骨を構成する「ひとつひとつの骨」を指しています。

「椎骨」は「背骨(脊柱)」を作るパーツであり、31〜34個の「椎骨」が柱のように連なって1本の「脊柱」ができると考えるとスッキリ整理できると思います。

*「脊椎」は、状況により「脊柱」か「椎骨」のいずれかまたは両方を指す場合もあります。

【脊椎】解剖学構造(椎骨の種類と数)

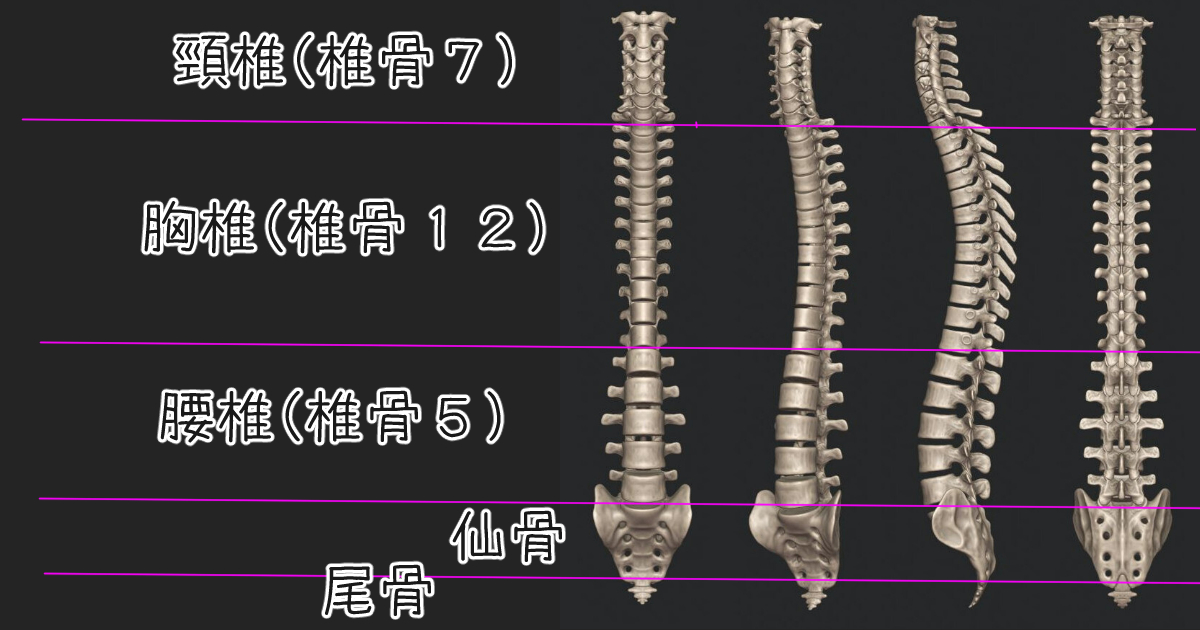

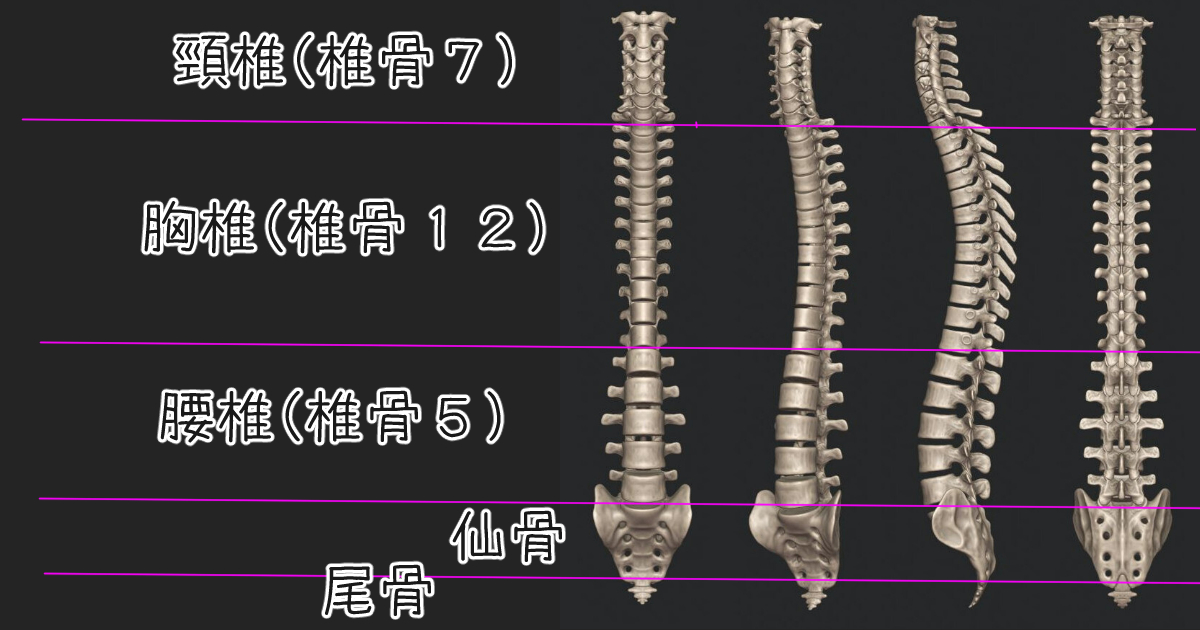

【背骨(脊柱)】を構成するパーツである31〜34個の「椎骨」は、その働き(役割)と構造の違いで大きく5つのに分類できます。

| 椎骨種類 | 特徴 |

|---|---|

| 頸椎 | 頭蓋骨直下にある7の椎骨 |

| 胸椎 | 頸椎直下にある12の椎骨 |

| 腰椎 | 頸椎直下にある5の椎骨 |

| 仙椎 (仙骨) | 頸椎直下にある5の椎骨 (ほぼ完全に癒合しているため仙骨として機能) |

| 尾椎 (尾骨) | 仙骨直下にある2~5の椎骨 (ほぼ完全に癒合しているため尾骨として機能) |

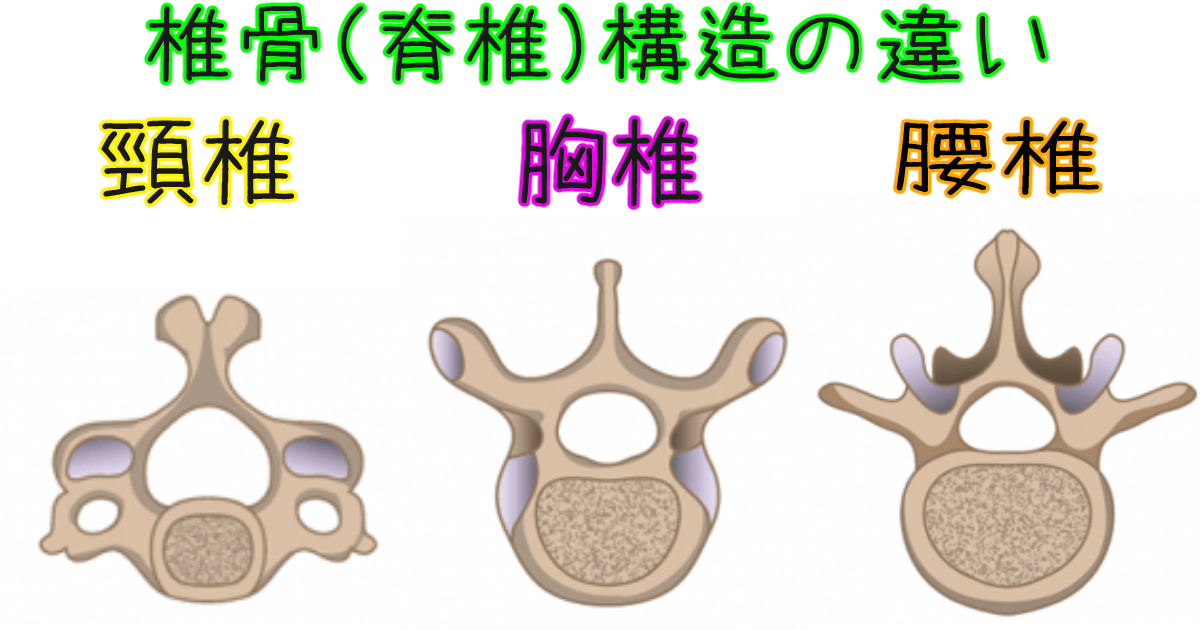

【背骨(脊柱)】は「頭蓋骨直下→首→胸(胸郭)→腰を経由して骨盤の末端部まで連なる柱構造」ですが、【背骨(脊柱)】を構成する「椎骨」ごとの構造は背骨のどの部分にあるかでその特徴が異なります。

1本の背骨であっても、首、胸、腰で動きの範囲や動き方の特徴が違うのは、それぞれの「椎骨」構造から大きな違いがあるからです。

例えば、「頸椎(首)」から「腰椎(腰)」に向かうに連れて体重を支えるために「椎体」が大きくなるなど、「頸椎」「胸椎」「腰椎」で椎体の形、大きさ、突起、連なり方、湾曲の特徴が異なります。

また、「頸椎」「胸椎」「腰椎」は、「椎骨」同士のつながりによる関節運動がありますが、「仙椎」と「尾椎」は癒合してひとつの骨のようになっているため、「仙椎」を「仙骨」、「尾椎」を「尾骨」とひとつの骨(椎骨間の関節運動はない)として考えます。

「頸椎」「胸椎」「頸椎」解剖学構造の違い

「仙骨」と「尾骨」はほぼひとつの骨のように機能する「骨盤」構造の一部なので、ここでは、【背骨(脊柱)】の中でも椎間運動がある【頸椎】【胸椎】【腰椎】の構造の違いを整理して、背骨の役割や動き方の違いをすっきりさせましょう。

【椎骨】基本構造

【椎骨】は、「第一頚椎(環椎)」および「第二頸椎(軸椎)」以外の基本構造はほぼ同じなので、まず【第3-7頸椎】【胸椎】【腰椎】それぞれの構造上の特徴から整理します。(「第一頚椎(環椎)」および「第二頸椎(軸椎)」については頚椎のセクションで詳しく説明しています。)

前方にある楕円形の支持面を【椎体】、椎体の後ろにある空間は【脊柱管】、椎体の後ろにで脊柱管という空間を作っているカーブを【椎弓】、椎弓から出ている突起は横に出ている突起を【横突起】、後ろに出ている突起を【棘突起】と呼び、それぞれ以下のような役割があります。

| 名前 | 役割 | 変化 |

|---|---|---|

| 椎体 | 体重を支える | 腰椎に向かうほど大きくなる |

| 脊柱管 | 脊髄神経の通路 | 頭に近いほど大きい |

| 椎弓 | 脊髄神経の通路を作る | |

| 横突起 | 上下の椎骨や他の骨と関節を作る 筋肉や靭帯の付着部になる | |

| 棘突起 | 上下の椎骨や他の骨と関節を作る 筋肉や靭帯の付着部になる | 【胸椎】では後下方(斜め下) 後屈(反り)がしにくい |

【頸椎】【胸椎】【腰椎】の解剖学構造の違い(特徴)を簡単にまとめると、より頭に近い頸椎ほど【脊柱管】が大きく、より骨盤に近い腰椎ほど支える面である【椎体】大きくなっていること、【胸椎】の【棘突起】は後下方(斜め下)に伸びていて、頸椎や腰椎よりも後屈(反り)がしにくい構造になっていることが挙げられます。

また、【頸椎】と【胸椎】の椎間関節の関節面は後ろ(背中)側を向いていますが、【腰椎】の関節面は【頸椎】【胸椎】とは90度向きが違う横向きになっています。

続いて、【頸椎】【胸椎】【腰椎】それぞれの解剖学構造特徴をより詳しく見ていきましょう。

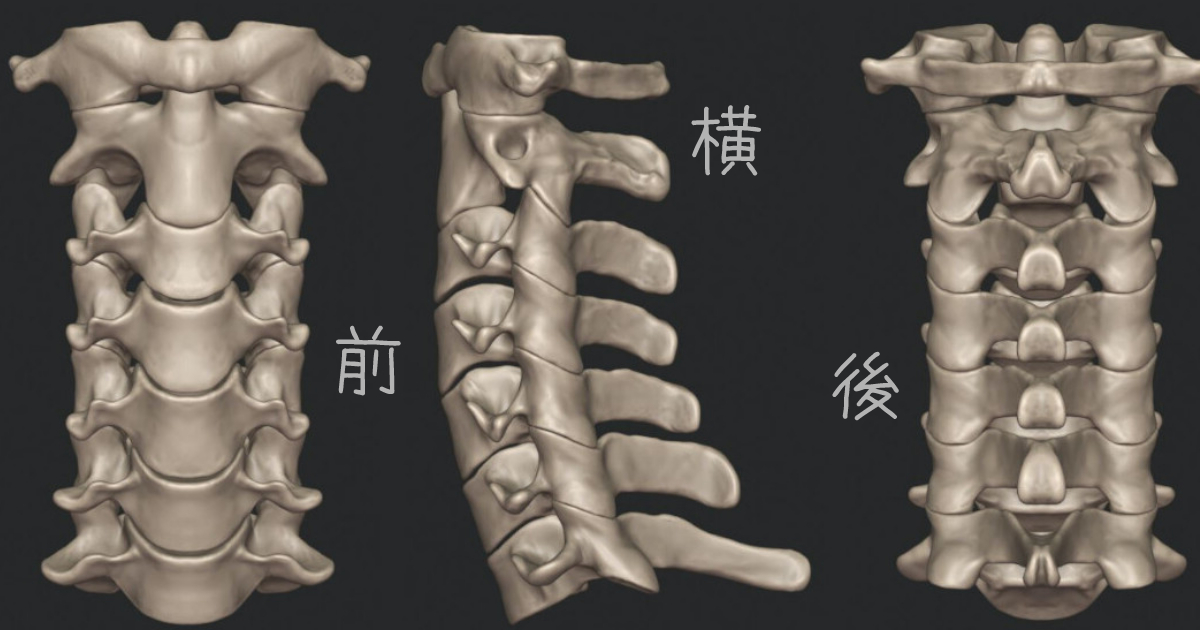

【頸椎】解剖学構造と特徴

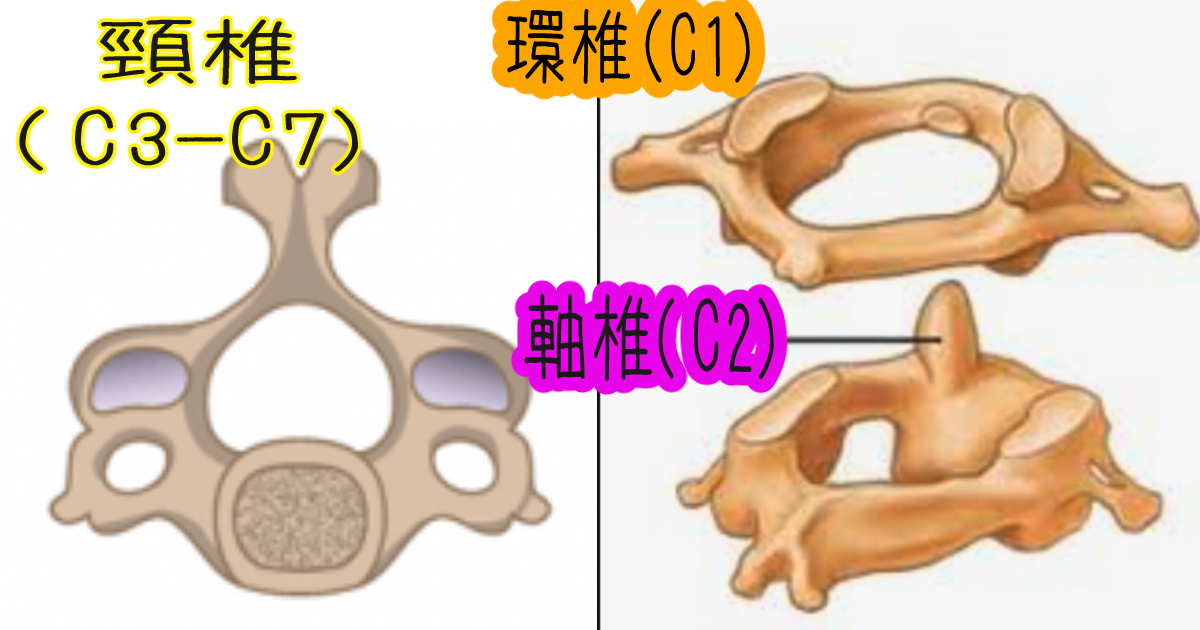

【頸椎】は上から7番目までの「椎骨」のことで、上から順に「第一頸椎(C1)〜第七頸椎(C7)」と呼びます。

【頸椎】のうち、「頭蓋骨」と直接的に関節を作る「第一頸椎(C1)」と「第二頸椎(C2)」は他の頸椎とは解剖学構造や役割が異なるので、「第一頸椎(C1)」を「環椎」、「第二頸椎(C2)」を「軸椎」と特別な呼び方もあります。

「頭蓋骨」(後頭骨)と関節を作る「環椎(C1)」と、「環椎(C1)」と関節を作る「軸椎(C2)」は、大きな穴が特徴で、関節面を作る突起も「第3頸椎(C3)」以下とは異なる形状をしています。

「脊柱(脊髄)」は「脳」から続く「脊髄神経(脳に近いほど太く徐々に細くなる)」の通り道でもあるので、【頸椎】の穴部分(脊柱管)は、「胸椎」や「腰椎」よりも大きく、その分椎体部が小さくなっています。

また、【頸椎】横突起には穴が空いていることも特徴で、「横突孔(横突起の穴)」には脳や脊髄を栄養する血管(動脈)が通っています。

更に、【頸椎】の椎間関節面が後ろを向いているので、屈曲や伸展などの前後運動と側屈やひねりなどの左右方向の運動ができます。

【胸椎】解剖学構造と特徴

【胸椎】は「第7頸椎(C7)」に続く5つの「椎骨」で、上から順に「第1胸椎(T1)〜第12胸椎(T12)」と呼びます。

【胸椎】は「胸郭」構成要素でもあるため左右の「肋骨」と結合する関節面があること、【胸椎 棘突起】が後下方(斜め下)に伸びていることが特に注目しておくべき特徴です。

【胸椎】の椎間関節面は「頸椎」同様に後ろを向いているので、屈曲や伸展などの前後運動と側屈やひねりなどの左右方向の運動ができますが、「肋骨」と「胸郭」を作っていたり、生理的に後弯していたり、「棘突起」が下を向いていることなどから、「頸椎」にはない運動方向の制限が生じます。

「頸椎」や「腰椎」の棘突起ほぼ真後ろに伸びていますが、【胸椎】の棘突起だけはしっかりと斜め下走行になって、胸椎後弯が逆転しないようにロックしています。

背中を反らす運動をするときに、「頸椎」と「腰椎」は【胸椎】よりも反りやすい構造なので、【胸椎】の可動範囲を超えて背中を反ろうとすると腰や首で代償して腰痛や首を痛める原因になることがよくあります。

多くの姿勢不良の改善や、後屈系のヨガポーズをするときのキーは【胸椎】になりますので、「頸椎」や「腰椎」と比較した【胸椎】の構造や特徴をしっかりとイメージできるようにしておきましょう。

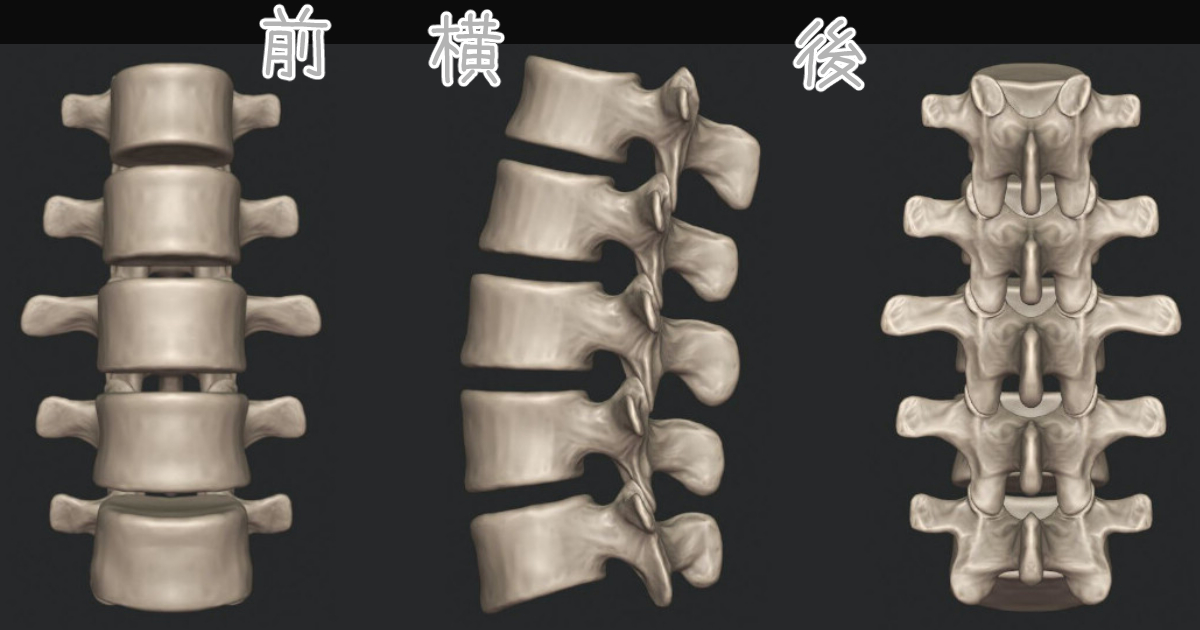

【腰椎】解剖学構造と特徴

【腰椎】は「第12胸椎(T12)」に続く腰部分の5つ椎骨で、上から順に「第1腰椎(L1)〜第5腰椎(L5)」と呼びます。

【腰椎】の特徴は、「頸椎」や「胸椎」よりも広い椎体と横になった関節面です。

【腰椎】は背骨の中でも体重を支えることが主な役割で、前後運動が主な関節運動方向になり、左右に曲げたり捻る動きはほとんどできない構造になっています。

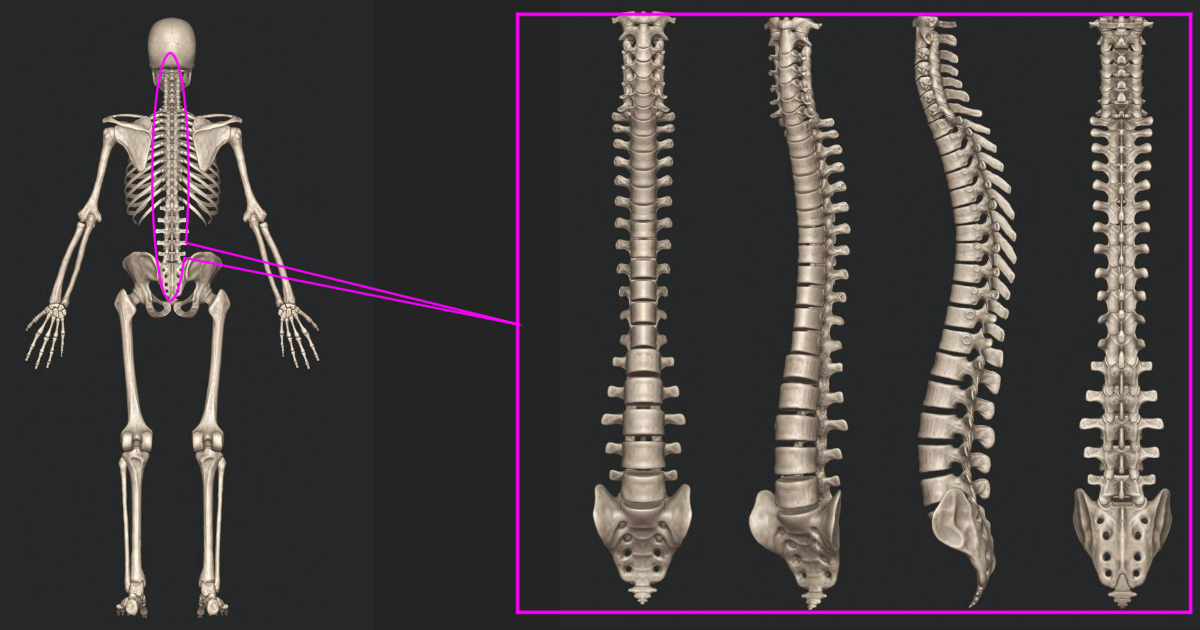

【背骨(脊柱)】生理的湾曲構造(S字カーブ)

【頸椎】【胸椎】【腰椎】解剖学的構造の違いを理解したところで、もう一度「脊柱全体(脊柱)」を見てみましょう。

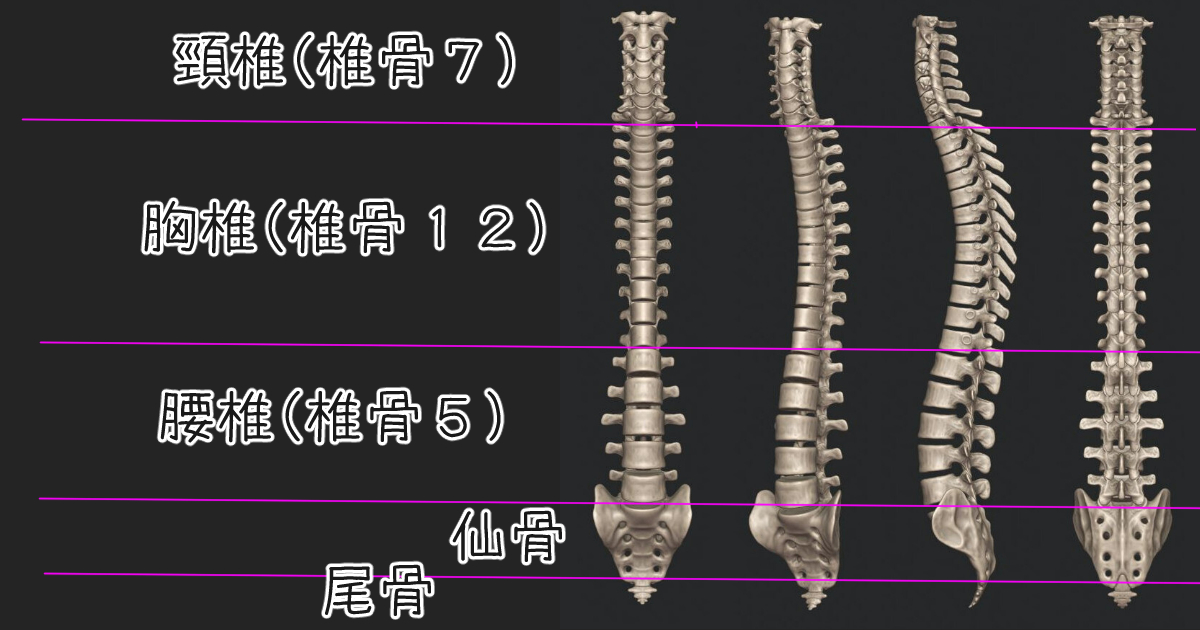

以下の脊柱の図は、向かって左から正面、斜め前横、斜め後横、真後ろから見た図になりますが何か気が付くことはありますか?

そうですね。

【背骨(脊柱)】は前または後ろから見たときは真っ直ぐですが、横から見るとS字にカーブしています。

「頸椎」と「腰椎」は前に出るようなカーブ(前弯)、間にある「胸椎」は後ろに出るようなカーブ(後弯)で、背骨(脊柱)全体でS字になるような構造をしています。

この「背骨のS字カーブ」のことを「背骨の生理的湾曲」とも言いますが、椎骨間ごとの小さな関節構造が積み重なっていることに加えて、その積み重ねが全体として真っ直ぐではなくS字にカーブしていることで、重い頭や体重を重力に対して支える軸となりながら、外力からの影響を分散させつつ姿勢を安定させることができます。

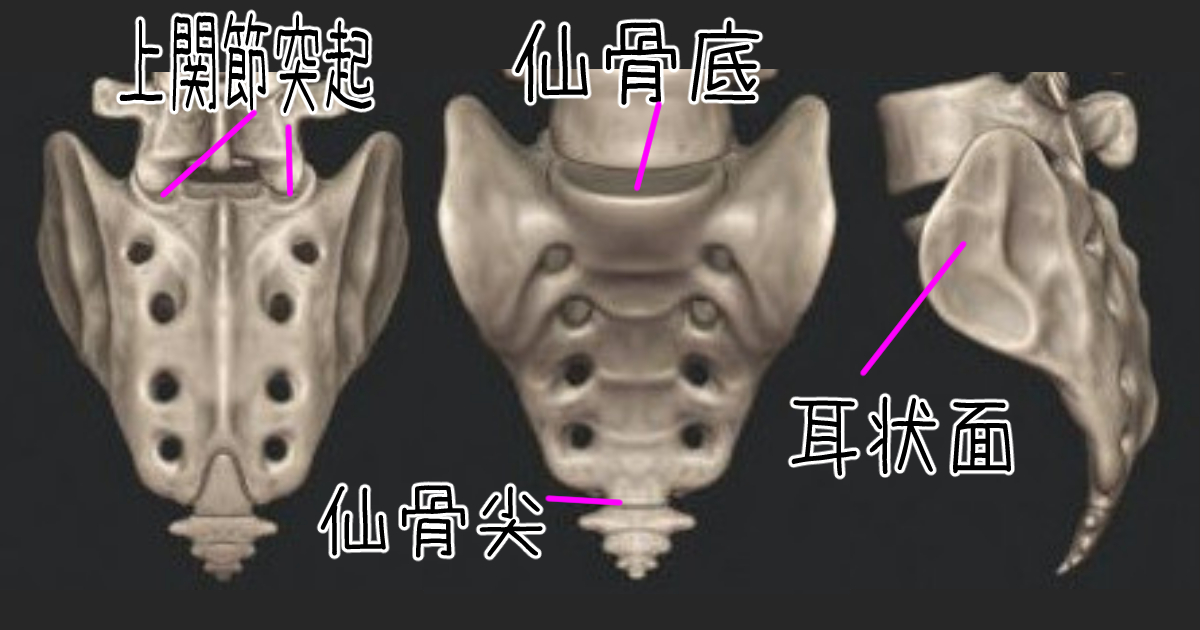

【仙椎(仙骨)】【尾椎(尾骨)】解剖学構造

続いて、「背骨(脊柱)」末端部であり、「骨盤」構成要素でもある【仙椎(仙骨)】と【尾椎(尾骨)】の構造について見ていきます。

【仙椎(仙骨)】は「第5腰椎」と椎間関節をなしますが、「頸椎」「胸椎」「腰椎」のように仙椎間および尾椎間の椎間関節はありません。

「仙骨」も「尾骨」も複数の椎骨からなりますが、16歳ごろから癒合が始まり、成人(26歳頃)までにはひとつの骨(仙骨と尾骨)のようになり作用しますし、【尾骨(尾椎が癒合した骨)】は、もともと尻尾として存在していた機能が退化して残っているものなので、現在の人類の活動においては重要な役割を果たしていません。

そのため、機能的には「背骨(脊柱)」末端部の仙椎と尾椎は合わせて【仙骨】として考えます。

【仙骨(仙椎が癒合した骨)】は、上部ほど広く厚い楔形(下方ほど狭く薄い)で、前方に向かって湾曲して【骨盤】後壁を構成しています。

| 部位 | 構造 |

|---|---|

| 前面 | 寛骨の湾曲と合わせて骨盤腔(内臓などを収める器)を構成 |

| 内部 | 脊髄神経(馬尾神経)を保護する空洞 |

| 後面 | 「腰仙関節」「仙腸関節」骨盤を介した「股関節」運動や姿勢調整 筋肉(骨格筋)や靭帯の付着部 |

| 上面 | 「第五腰椎」と椎間関節(腰仙関節/腰仙連結)を構成 |

| 側面 | 「寛骨」と「仙腸関節」を構成 |

| 下面 | 「尾骨」と椎間関節(仙尾関節/仙尾連結)を構成 |

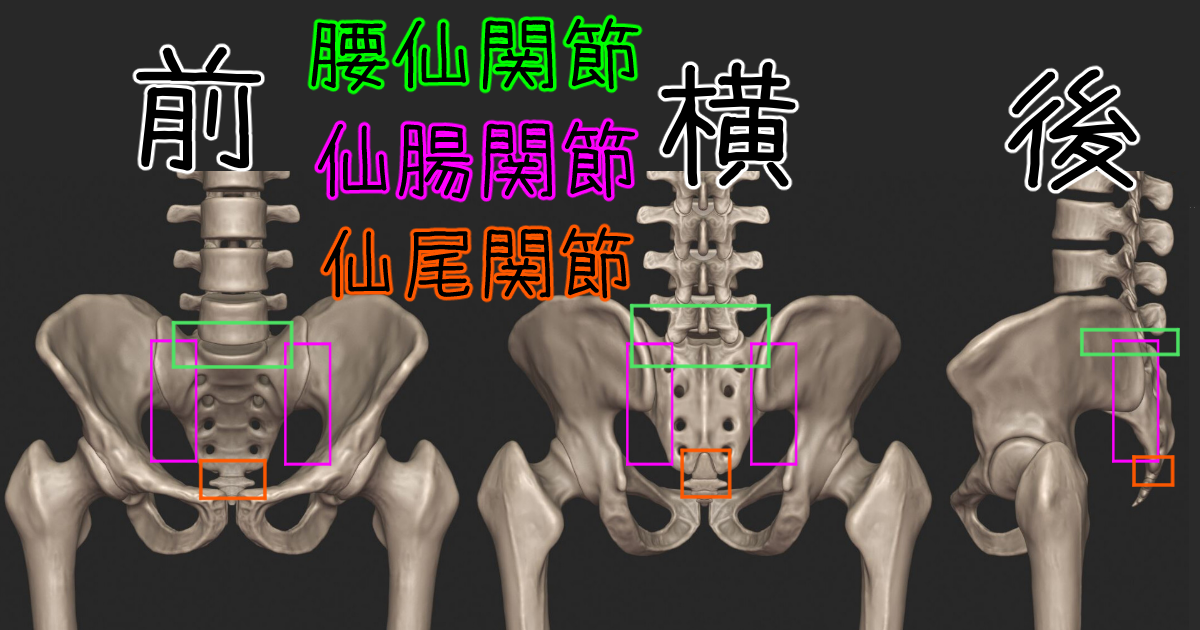

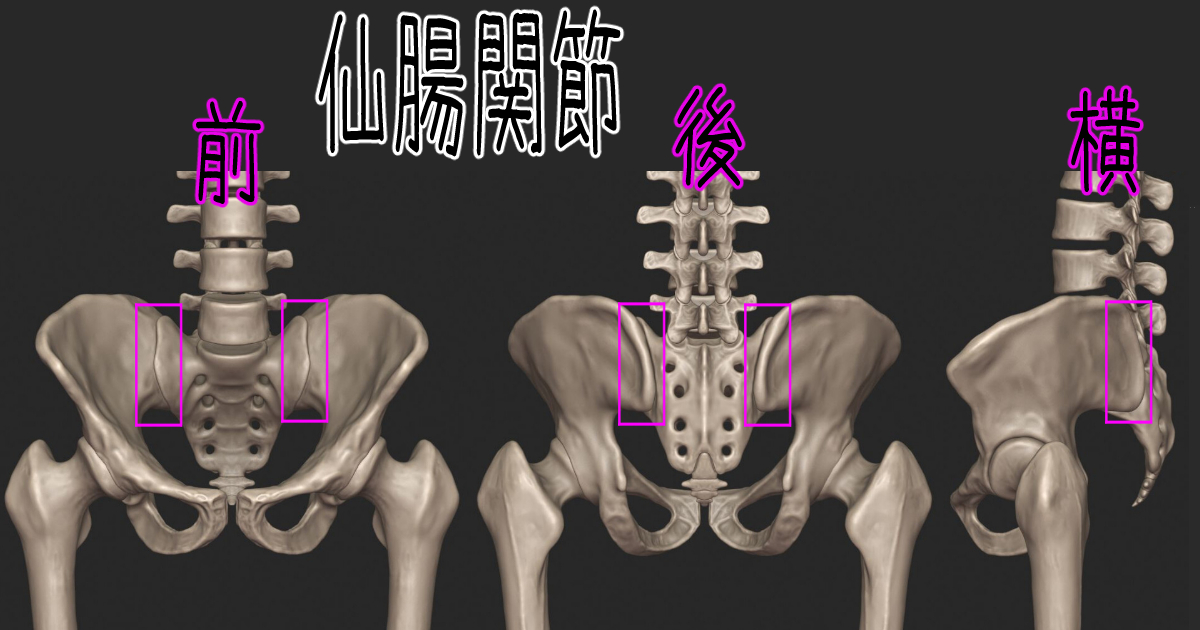

【仙骨(仙椎が癒合した骨)】は、「腸骨」と【仙腸関節】、第5腰椎と【椎間関節】を構成して姿勢調整に重要な役割を果たしています。

【仙骨】解剖学構造(関節と連結)

【仙骨】は、「第5腰椎」「左右の寛骨」とそれぞれ接して関節(連結)を構成しています。

| 部位名称 | 詳細 | 関節(連結)名 |

|---|---|---|

| 耳状面 | 上側面で左右寛骨耳状面と接する | 仙腸関節 |

| 上関節突起 | 第5腰椎の下関節突起と接する | L5/S1椎間関節(突起部分) |

| 仙骨底 | 上面で第5腰椎椎体面と接する | L5/S1椎間関節(腰仙関節/腰仙連結) |

| 仙骨尖 | 下面で尾骨椎体面と接する | 仙尾関節(仙尾連結) |

仙骨底と第5腰椎で作られる傾斜角のことを【腰仙角】といい、姿勢評価や腰痛の原因評価の有用な指標として活用されています。

特に、上半身と下半身をつなぐ構造である【骨盤】は背骨の末端部である「仙骨」および両側にある「寛骨」で構成される関節である【仙腸関節】は、骨盤内関節として姿勢保持や調整に重要な役割を持っています。

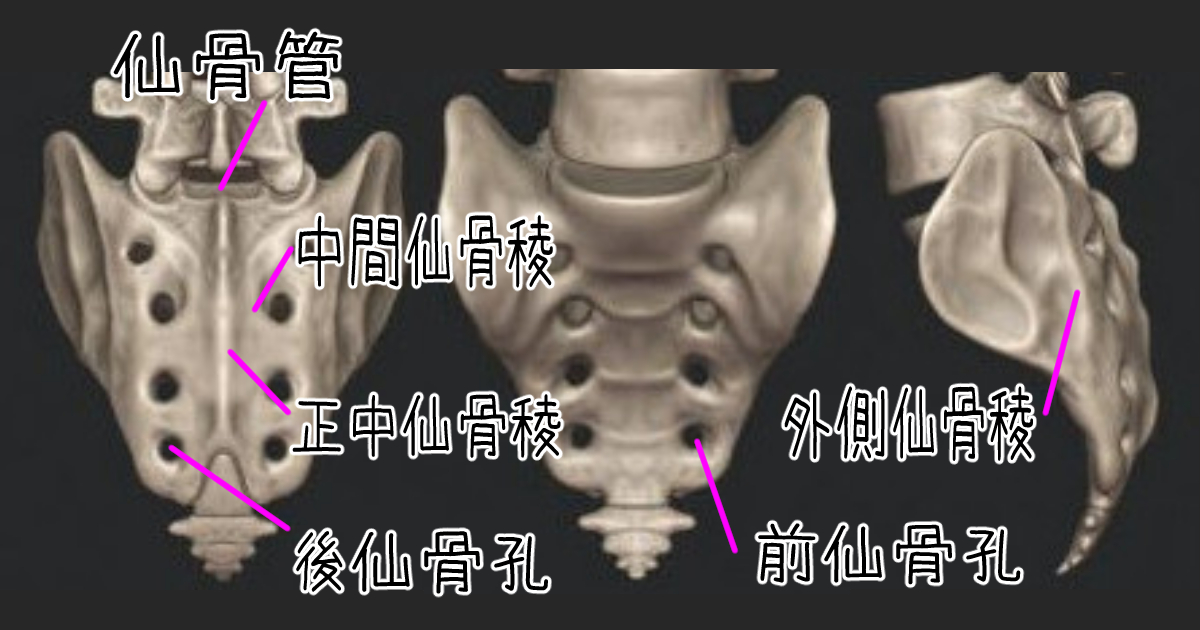

【仙骨】解剖学構造(椎体構造)

仙椎が癒合して仙骨となるので、椎体としての構造を以下のように引き継いています。

| 椎体での名称 | 仙骨での名称 | 詳細 |

|---|---|---|

| 棘突起 | 正中仙骨稜 | 中心部分にある波状の隆起 |

| 関節突起 | 中間仙骨稜 | 後仙骨孔内側を縦に走る稜線 |

| 横突起 | 外側仙骨稜 | 後仙骨孔の外側にある波状の隆起 |

| 椎間孔子 | 前仙骨孔と後仙骨孔 | それぞれ仙骨神経前枝と仙骨神経後枝の出口となる空洞 |

| 脊柱管 | 仙骨管 | 馬尾神経(脊髄神経)が通る |

【仙骨】解剖学構造(筋肉付着部)

【仙骨】には【骨盤】【股関節】【背骨】の運動に作用する筋肉(骨格筋)が付着しています。

それぞれの筋肉の起始停止や作用などについては各筋肉のページで詳しくイラスト図解付きで説明しています。

【背骨(脊柱)】が作る関節(骨構造)と役割

脊椎(脊柱または椎骨)は、以下の関節または骨構造を構成する要素になります。

| 関節 | 構造 |

|---|---|

| 環椎後頭関節 | 「後頭骨(頭蓋骨)」と「環椎(頸椎1番目)」の関節 |

| 椎間関節 | 椎骨同士が作る関節 |

| 脊柱(背骨) | 「頸椎」「胸椎」「腰椎」「仙骨」「尾骨」で構成される一連の骨(関節)構造 |

| 胸郭 | 「胸椎」「肋骨」「胸骨」で構成される心臓や肺が収まる空間 |

| 骨盤 | 「仙骨」「尾骨」「寛骨」で構成される一体化した骨構造で内臓や生殖器などを収める空間 |

| 仙腸関節 | 「仙骨と「寛骨」が作る関節 |

【背骨(脊柱)】に付着する筋肉と運動方向(可動域・ROM)

【背骨(脊柱)】周りの構造を安定させ、重力に対抗して姿勢を維持してしなやかな上半身の動きを作るために、【背骨(脊柱)】まわりには複数の筋肉(骨格筋)が付着しています。

「椎骨(脊柱)」に付着して姿勢を保持したり「背骨(椎骨間)」の関節運動に作用する筋肉には、小さく細かい調整を得意とする筋肉から、力強く大きな筋腹を持つ筋肉までが多層構造になっています。

「頸椎」「胸椎」「腰椎」それぞれの構造の違い、【背骨(脊柱)】としての連なりを理解した上で筋肉の走行や作用をみていくと、実践で役立つ使える解剖学知識になります。