「背中」「ウエスト」「肩ライン」を構成すると共に、姿勢や脊椎運動に関与する筋肉と上肢(肩甲骨)や肋骨(呼吸)運動に作用する筋肉を含む【背筋群】の名称(名前)と解剖学構造(起始停止・作用・神経支配)を層構造や役割別に分けて一覧にまとめました。

【背筋】とは?どこにあるどんな筋肉?

【背筋】は、「体幹背面部分脊椎全長(後頭部下から骨盤あたり)にわたり存在する筋肉群」のことで、背骨や体幹を安定させながら、腕や脚と体幹の協調的な運動に作用しています。

【背筋】3つの分類

背筋は「内在筋(固有背筋)」か「外来筋」かで大きく分類できますが、運動や姿勢のパフォーマンスを考える上では、「機能ごとの分類」や「層ごとの分類」やつながり(連携)を理解しておくことも重要です。

- 「内在筋」か「外来筋」

- 機能による分類

- 層による分類

【背筋分類①】「内在筋」と「外来筋」違い

「内在筋」か「外来筋」かは「背筋」特有の分類方法です。

| 外来か内在 | 層 | 筋肉 |

|---|---|---|

| 外来筋 | 表層 | 「僧帽筋」「広背筋」「菱形筋(大菱形筋と小菱形筋)」「肩甲挙筋」 |

| 中間層 | 「後鋸筋(上後鋸筋と下後鋸筋)」 | |

| 内在筋 | 表層 | 「板状筋」「脊柱起立筋群」 |

| 深層 | 「横突棘筋群(「半棘筋」「多裂筋」「回旋筋」)」 | |

| 最深層 | 「棘間筋」「横突間筋」「肋骨挙筋」 |

「内在筋」は主に背骨周りに付着し、背骨の安定や運動に作用する筋肉群ですが、「外来筋」は背面表層に存在するけれど、機能的には上肢(腕や肩関節)運動や呼吸補助に作用します。

外来筋背筋群とは?

「外来筋」は、背筋の表層および中間層にあり、発生学的には胎児の時に上肢の筋肉が移動したものなので、背面に存在するけれど「機能的には上肢(腕や肩関節)運動や呼吸補助に作用」します。

「外来筋」の神経支配は、「僧帽筋」以外は「頸髄神経の腹側枝支配(僧帽筋は副神経(CN XI)支配)」です。

内在筋背筋群とは?

「内在筋」は、「外来筋」と胸腰筋膜で隔てた深層にあり、背中(主に背骨を含む頭部、頸部、体幹)を安定させながらスムースな運動(屈曲・伸展・側屈・回旋)を起こす作用があります。

「内在筋」は更に、「表層」「深層」「最深層部」に分類でき、各髄節の脊髄神経後枝に支配されています。

【背筋分類②】機能(作用)における分類

【背筋】は機能により3つに分類できます。

- 主に上肢運動に作用する「上肢筋(外来筋)」:頚神経叢および腕神経叢支配

- 主に胸郭(肋骨)の運動(呼吸)に作用する「胸筋(外来筋)」:肋骨神経支配

- 主に背骨の運動や安定に作用する「固有背筋群(内在筋)」:脊髄神経後枝

| 分類 | 筋および筋グループ | 詳細 |

|---|---|---|

| 上肢筋 | 僧帽筋 | |

| 広背筋 | ||

| 菱形筋群 | 「大菱形筋」「小菱形筋」 | |

| 肩甲挙筋 | ||

| 胸筋 | 後鋸筋 | 「上後鋸筋」「下後鋸筋」 |

| 肋骨挙筋 | ||

| 固有背筋群 | 板状筋 | |

| 脊柱起立筋 | 「腸肋筋」「最長筋」「棘筋」 | |

| 横突棘筋 | 「半棘筋」「多裂筋」「回旋筋」 | |

| 分節筋 | 「棘間筋」「横突間筋」 | |

| 後頭下筋 | 「大後頭直筋」「小後頭直筋」「上頭斜筋」「下頭斜筋」 |

【背筋分類②】層分類

【背筋】は複数の筋肉群が層を構築しています。

| 層分類名 | 起始停止 | 主な作用 | 神経支配 |

|---|---|---|---|

| 浅背筋 | 「脊柱」や「肩甲骨」から起始し、「肩甲骨」や「上肢骨」に停止 | 上肢の運動 | 腕神経叢と頚神経叢の枝 |

| 深背筋:棘肋筋 | 脊柱と肋骨 | 肋骨を動かし呼吸を助ける(胸筋の一部) | 肋間神経 |

| 深背筋:固有背筋群 | 主に背骨 | 脊柱と頭の運動や背骨(姿勢)安定 | 脊髄神経の後枝 |

基本的に表層部に「外来筋」があり、深層にある「内在筋」が更にいくつかの層に別れているイメージで、深層に向かうほど筋腹が小さくかつ短かくなります。

| 層分類 | 筋および筋グループ | 詳細など |

|---|---|---|

| 浅背筋:第1層 | 僧帽筋 | |

| 広背筋 | ||

| 浅背筋:第2層 | 肩甲挙筋 | |

| 菱形筋 | ||

| 深背筋:第1層 | 棘肋筋 | 「上後鋸筋」「下後鋸筋」 |

| 深背筋:第2層:表層 (固有背筋群) | 板状筋 | 「頸板状筋」「頭板状筋」 |

| 深背筋:第2層:中間層 (固有背筋群) | 脊柱起立筋 | 「腸肋筋」「最長筋」「棘筋」 |

| 深背筋:第2層:深層 (固有背筋群) | 横突棘筋 | 「半棘筋」「多列筋」「回旋筋」 |

| 深背筋:第2層:最深層 (固有背筋群) | 後頭下筋 | 「大後頭直筋」「小後頭直筋」「上頭斜筋」「下頭斜筋」 |

| 分節筋 | 「棘間筋」「横突間筋」「肋骨挙筋」 |

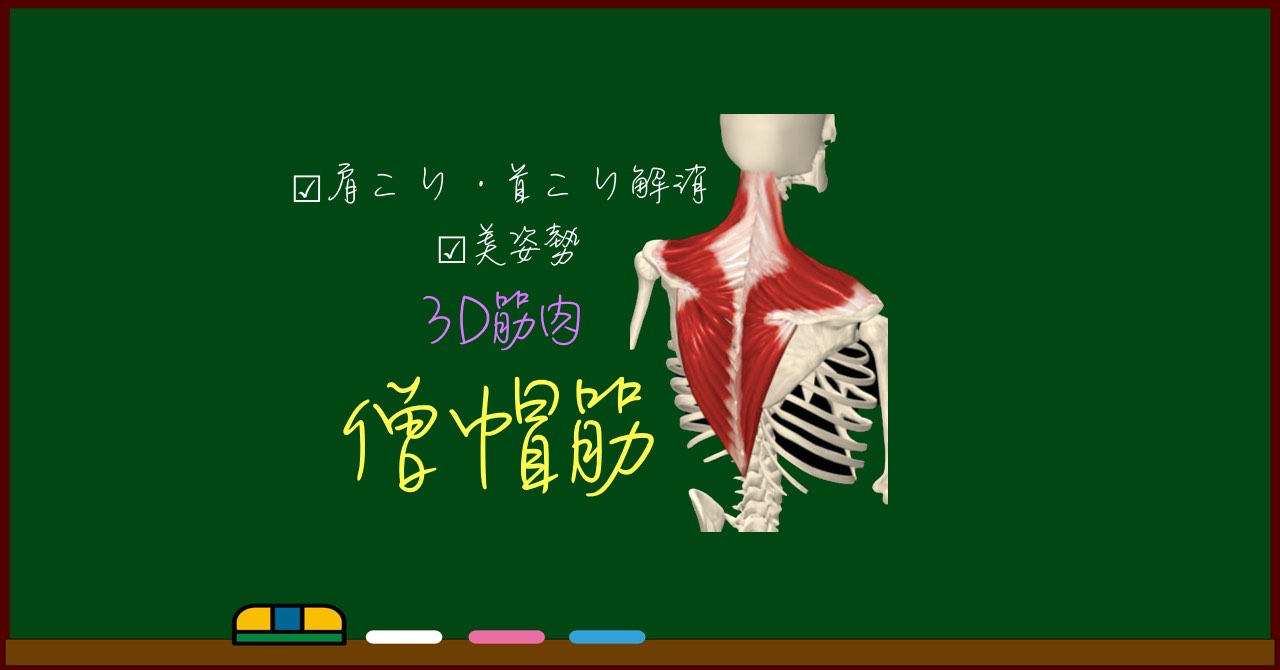

浅背筋:第1層(僧帽筋・広背筋)

「浅背筋:第1層」に分類される筋肉には、「僧帽筋」と「広背筋」が含まれます。

「浅背筋:第1層」は、背中筋肉の浅層、つまり皮膚に近くあり、外見(目視)からも筋肉の構造や緊張状態が把握しやすい筋肉であり、体幹と肩甲骨や上腕をつないで腕の運動に強く作用している点が特徴です。

「浅背筋:第1層」に含まれる「僧帽筋」と「広背筋」は、「背中(肩やウエストを含む)」バックライン決め、逆三角形やくびれたウエスト作りに重要な筋肉でもあるため、「背筋」として1番意識しやすい背筋です。

面積の大きく厚みもある筋肉なので、運動を起こす力も大きく、「肩関節(肩甲上腕関節)」「肋骨(呼吸)」「肩甲骨運動」でも作用をわかりやすく認識できます。

僧帽筋

【僧帽筋】は、背面から見ると「菱形」になっているので、英語ではそのまま形を表す「trapezoid Muscle」と呼ばれ、日本語訳では僧侶がかぶる帽子である「僧帽」に似ていることから【僧帽筋】と名付けられました。

最も表層にある大きな筋肉なので、「広背筋」と共に肩周りから背中の上部形状(バックライン)を決める(なで肩、いかり肩、僧帽筋盛り上がりで首が短く見える、など)アウターマッスルであり、肩や腕の関節運動はもちろん、重いものを持つ時や肩や腕の運動時に肩甲骨を体幹に安定させる重要な役割があります。

【僧帽筋】は頚部や肩甲骨周りにも付着しているので、頭頸部の運動や肩の挙上などにも関与し、普段の姿勢の影響による肩こりや首こりなどの原因筋としても有名(自覚症状を感じやすい)です。

ストレスやデスクワークで緊張してすぐに凝ってしまう【僧帽筋】コリによる肩こりを予防解消したり、僧帽筋盛り上がりを無くすには、【僧帽筋】起始停止など解剖学構造を理解したトレーニングやストレッチをする必要があります。

【僧帽筋】の解剖学構造についてイラスト図解を使ってわかりやすく説明していますので、正しく効率的なトレーニングで理想の身体をデザインしましょう!

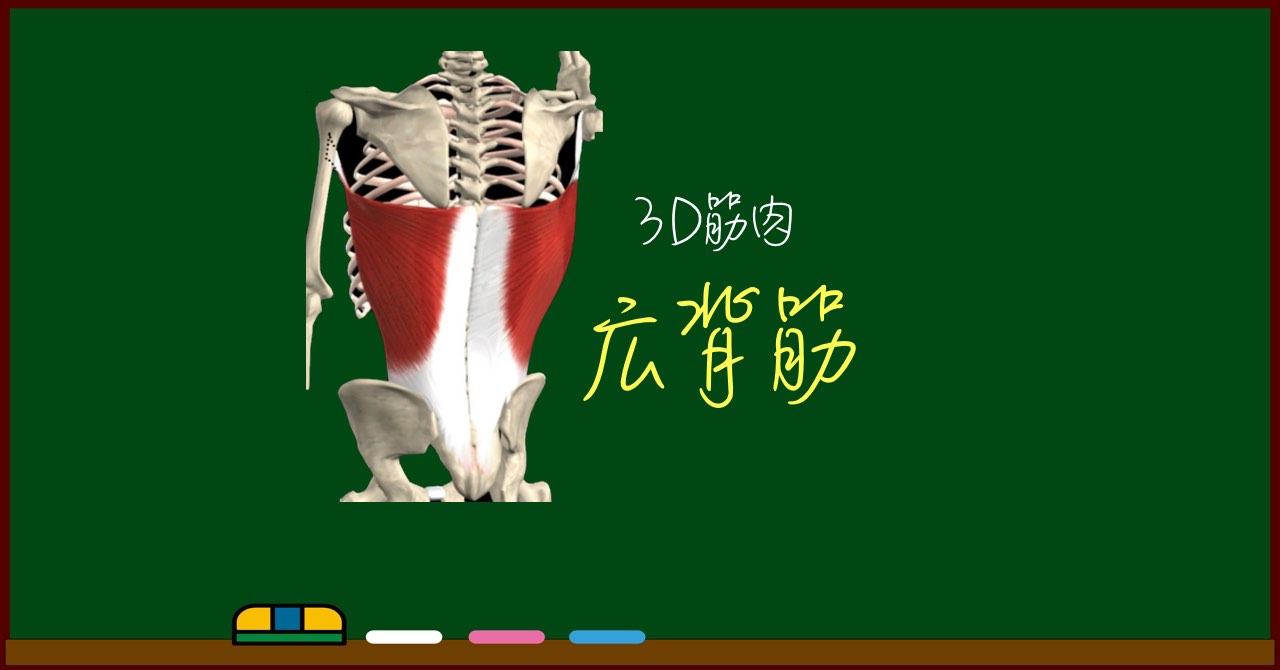

広背筋

【広背筋】は人体の筋肉の中で一番面積が広い筋肉で、 背中(背部)表面下部を広範囲に覆っています。

背筋群の中でも最も表層にあり、肩甲帯を広く覆う「僧帽筋」と背面下部を広く覆う「広背筋」で背中のシルエット(バックライン:くびれや逆三角形など)が決まります。

【広背筋】が収縮すると、「肩甲骨下角」を様々な方向へ引く作用が生じるため、「肩関節の運動(内旋、内転、伸展)」が起こり、腕をふったり荷物を持つ時や、登山、ボート漕ぎ、水泳などでもよく働きます。

「上腕骨」が「肩甲骨」に固定されている時には、胸郭全体を後下方に引く作用が生じて呼吸補助筋(強制呼息)としても作用するため、「咳(強制呼息)の筋肉」とも呼ばれています。

【広背筋】は、直接肩関節運動を起こす以外にも、動作において背骨(体幹)を安定させたり、腕(肩甲上腕関節)の運動の際に胸郭に肩甲骨を安定させる役割もあります。

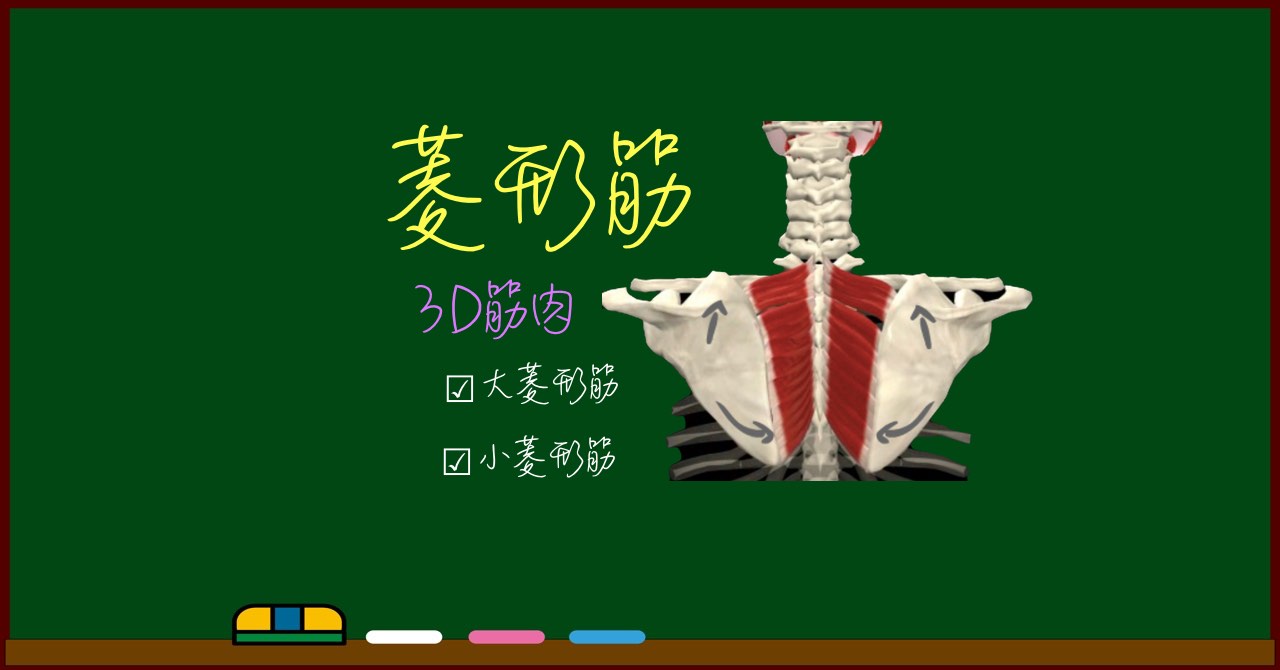

浅背筋:第2層(菱形筋、肩甲挙筋)

「浅背筋群 第2層」に分類される筋肉には、主に「肩甲骨」の運動に作用する「菱形筋群(大菱形筋・小菱形筋)」と「肩甲挙筋」が含まれます。

「浅背筋群 第2層」は、「浅背筋:第1層」に分類される筋肉「僧帽筋」「広背筋」直下にあります。

菱形筋(大菱形筋・小菱形筋)

【菱形筋】は、「肩甲胸郭関節」において「肩甲骨」を上内側に引き、関節窩を回旋させることで上肢運動において「肩甲骨」を「胸郭」に安定させている筋肉で、【菱形筋】が適切に働くことで運動の支点が安定し、様々な上肢(肩関節)運動に関与する筋肉が相互作用しやすくなりますし、【菱形筋】の代表的な作用である「肩甲骨リトラクション」は、猫背姿勢をニュートラルに戻す際にとても重要です。

また、【菱形筋】は、懸垂や腕立てのような上腕で支える自重筋トレをする際にも「肩甲骨」を「胸郭」に安定させるためによく働いていますので、上半身トレーニングをする際にも「胸筋」や「前鋸筋」との連携が重要になります。

【菱形筋】は普段意識しにくい筋肉ですが、猫背になりがちな現代人の姿勢改善や五十肩などの腕のトラブル解消にもキーになる筋肉のひとつです。

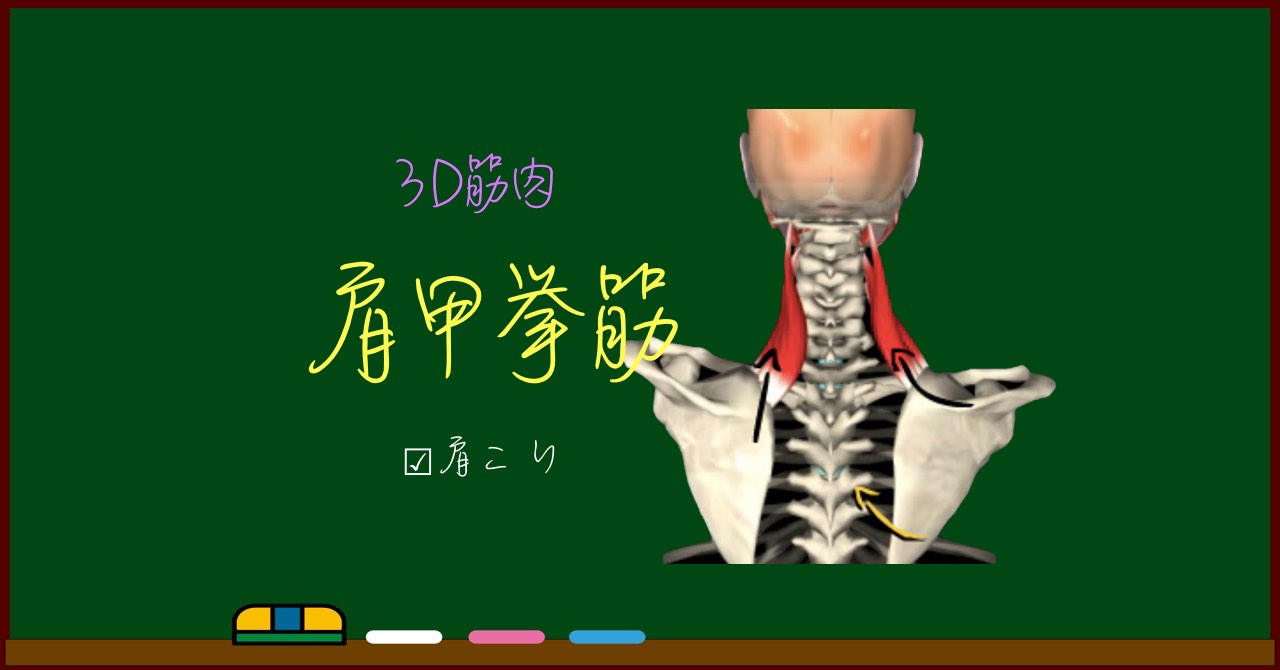

肩甲挙筋

【肩甲挙筋】は「上部頸椎」から「肩甲骨上角」に向かって走行する細長い筋肉で、上部は「頭板状筋」と「胸鎖乳突筋」に覆われ、【肩甲挙筋】下部は「僧帽筋」に覆われています。

【肩甲挙筋】は、解剖学的には「表在背筋」に分類されて背骨の安定や頚部運動にも作用しますが、「僧帽筋」「広背筋」「菱形筋」「前鋸筋」「後鋸筋」「大胸筋」「小胸筋」などと共同して肩甲骨および肩関節運動に作用するため、機能的には上肢(肩甲帯)の筋肉と言え、主な作用は名前の通り「肩甲骨挙上」です。

肩こりの原因筋としても有名な【肩甲挙筋】は、スマホ姿勢やパソコンの長時間使用による猫背、ストレスなどで過剰に緊張しやすく、表層で触れやすい部分にあるので痛みやコリ(いわゆる肩こり)など自覚しやすい筋肉のひとつです。

【肩甲挙筋】解剖学構造を理解した正しいほぐし方(肩甲挙筋ストレッチや肩甲挙筋マッサージ)を日頃から意識して実践することで、姿勢を整えつつ肩こりを予防解消しましょう。

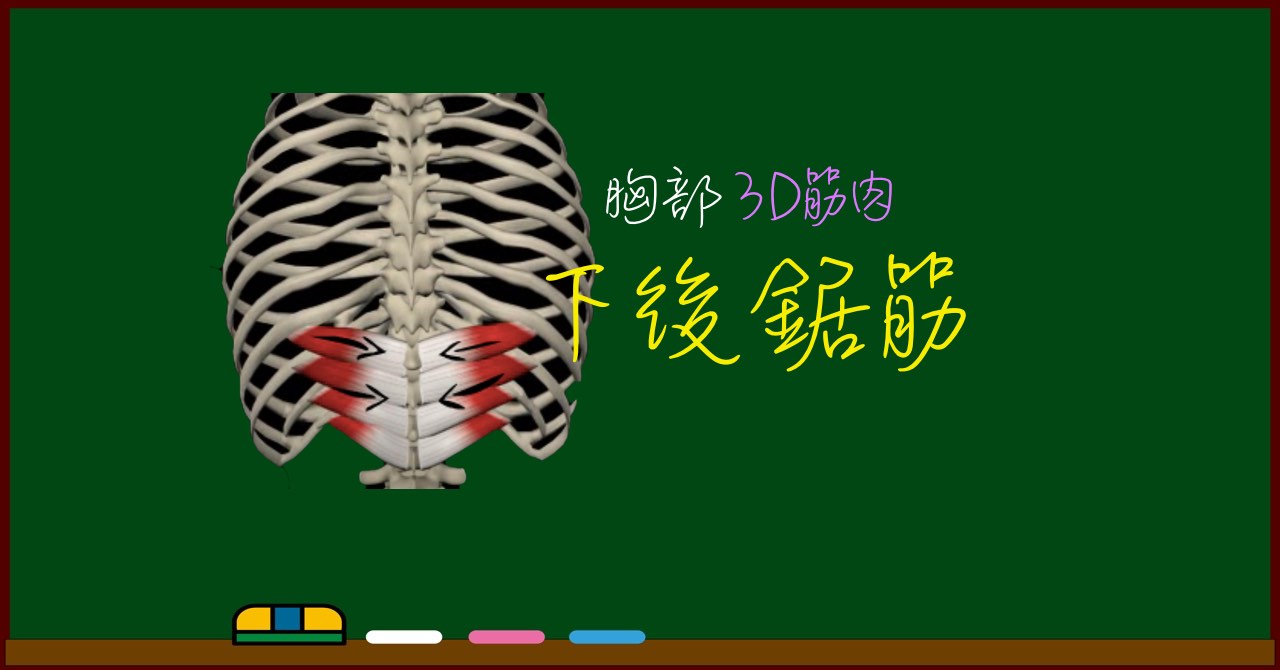

深背筋:第1層(棘肋筋:上後鋸筋、下後鋸筋)

「深背筋群」のうち、「肋骨の運動(呼吸)」をサポートしている「棘肋筋」に分類される筋肉には、「上後鋸筋」「下後鋸筋」が含まれます。

解剖学(位置)的な分類は「背筋」ですが、機能的には、「胸郭(呼吸)の筋肉」に分類されます。

後鋸筋(上後鋸筋と下後鋸筋)

【後鋸筋】は、胸郭背部の上部と下部で背面肋骨(胸郭)と背骨を斜めつなぐように走行する鋸状の筋肉で、上部を【上後鋸筋】、下部を【下後鋸筋】と呼びます。

後面にある鋸状の筋肉なので【後鋸筋】という名前がついていますが、「椎骨棘突起」から「肋骨」に向かって走行するため、「脊柱肋骨筋」などと呼ばれることもあります。

| 筋肉名 | 読み方/ふりがな | 英語 |

|---|---|---|

| 上後鋸筋 | じょうこうきょきん | Serratus Posterior Superior |

| 下後鋸筋 | かこうきょきん | Serratus posterior inferior |

【上後鋸筋】は肋骨を引き上げる作用があるため吸息に、【下後鋸筋】は肋骨を引き下げる作用があるため呼息の際に、「横隔膜」や他の呼吸補助筋と協調して作用します。

【後鋸筋】を含む「呼吸補助筋」は、スポーツなどで息が上がっている時や意識的に胸式呼吸をする際など、努力吸気の際によく働きます。

【肋骨挙筋】

【肋骨挙筋】は、「C7-T11横突起」から起始し、下内側に走行して「肋骨結節と肋骨角の間」に停止し、【肋骨挙筋】という名前の通り肋骨を挙上する作用があるため、呼吸補助筋として作用します。

層分類上は深背筋:第2層(最深層)に分類されますが、機能的には胸筋の一部(呼吸補助筋)なので、ここに記載しています。

深背筋:第2層(固有背筋群)

「深背筋:第2層(固有背筋群)」に分類される筋肉は、機能的には、背骨(脊柱)を構成する椎骨の動きをコントロールすることで背骨の運動や安定に作用します。

「深背筋:第2層(固有背筋群)」は更に細かい層に分類できます。

- 浅層:【板状筋「頭板状筋」「頸板状筋」】

- 中間層:【脊柱起立筋群「腸肋筋」「最長筋」「棘筋」】

- 深層:【横突棘筋「半棘筋」「多裂筋」「回旋筋」】

- 最深層:【分節筋(「棘間筋」「横突間筋」)】【後頭下筋(「大後頭直筋」「小後頭直筋」「上頭斜筋」「下頭斜筋」)】

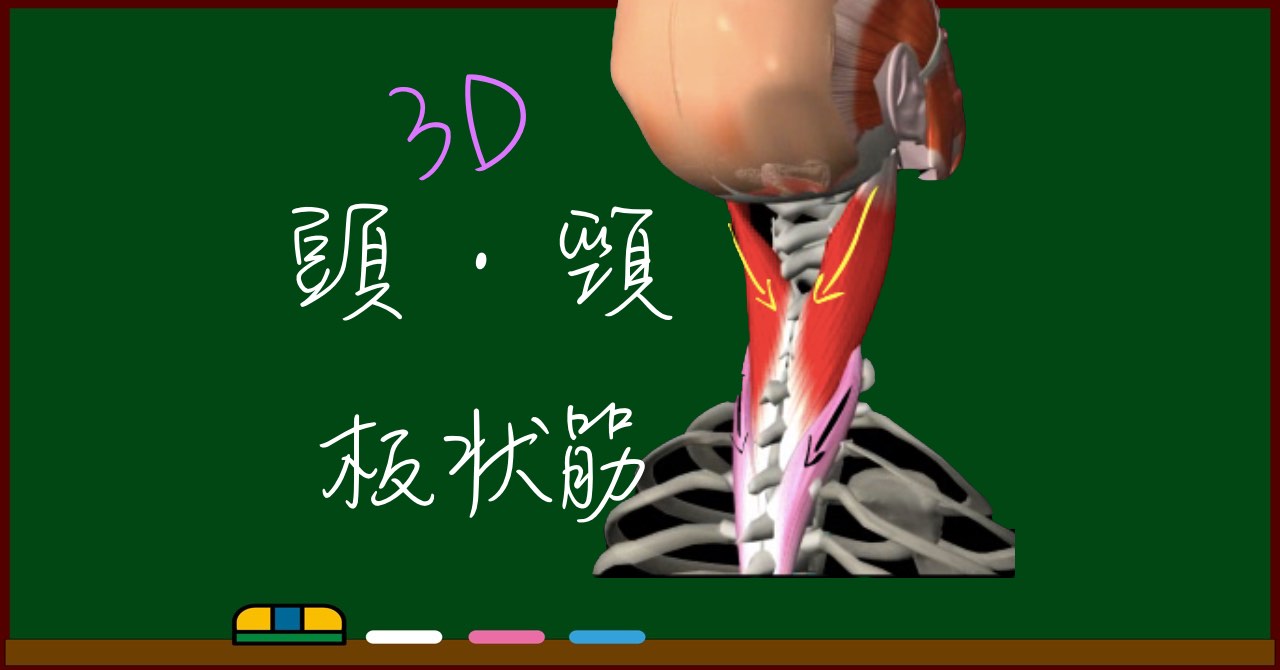

板状筋(頭板状筋・頸板状筋)

【板状筋(頭板状筋・頸板状筋)】は頸部深層の内在筋のうち最も表層部にある平らな筋肉で、重い頭を載せた頸部を支えるような形状(構造)になっているため、ギリシャ語で「包帯」を意味する「Splenion」と名付けられました。

日本語の板状はギブスのような意味合いなのか、いずれにしても形状から名前がつけられています。

| 読み方/ふりがな | 英語 | |

|---|---|---|

| 頭板状筋 | とうばんじょうきん | Splenius Capitis Muscle |

| 頸板状筋 | けいばんじょうきん | Splenius Cervicis Muscle |

【板状筋(頭板状筋・頸板状筋)】の主な作用は、頭頸部の伸展、側屈、回旋などの動作によって身体の動き(立ったり座ったりなど)に合わせて頭部や頸部の位置を微調整することです。

首の後ろで【後頭骨と背骨をつなぐ頭板状筋】と【頸椎と胸椎を繋ぐ頸板状筋】が連動して、頭部から脊椎(頸椎・胸椎)のスムースな動きを作っています。

この【板状筋(頭板状筋・頸板状筋)】の連携作用は、重い頭を頸椎の上に乗せて、背骨の自然な湾曲を作る姿勢筋としての役割の他、坐位→立位への姿勢変更で最も重要で、動作を変えた後に【頭板状筋】の作用で頭を正中位に戻した時に最適な頸部のポジションを【頸板状筋】が作れるような構造になっています。

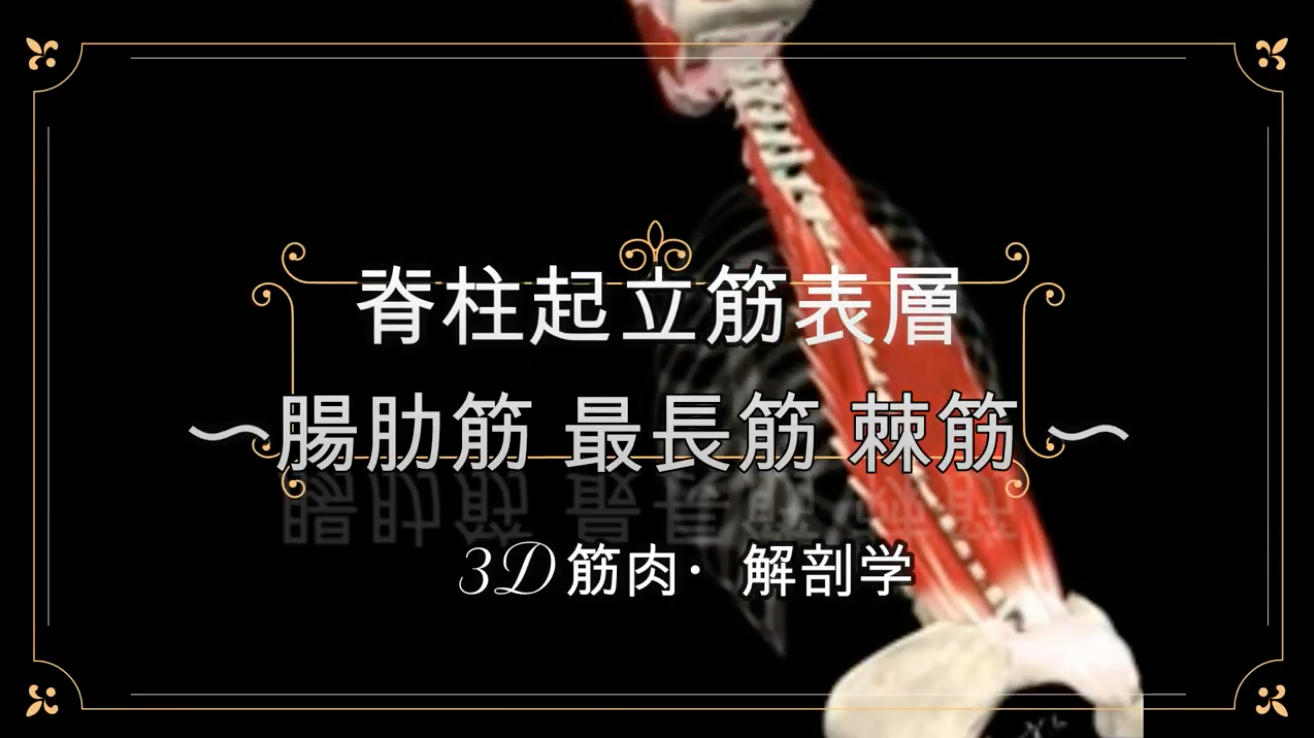

脊柱起立筋(腸肋筋・最長筋・棘筋)

【脊柱起立筋】は固有背筋群最大の筋肉群で、固有背筋群の中では中間層にあります。

【脊柱起立筋】は内側から【棘筋】【最長筋】【腸肋筋】と3つの縦繊維に分類でき、更に付着する部位により【棘筋】【最長筋】は、頭部、頸部、胸部の3パーツ、【腸肋筋】は頸部、胸部、腰部の3パーツに分類できます。

【脊柱起立筋】は名前の通り、背骨(上半身)を下半身(骨盤や脚)の上に安定して起立させる筋肉群です。

【脊柱起立筋】の各筋束や近接する筋肉群と相互作用し、付着している背骨(椎骨間)の伸展、側屈、回旋運動など多様な方向で作用しながら、あらゆる背骨運動においてスムースで自然な動きになるようにコントロールしています。

横突棘筋(半棘筋・多裂筋・回旋筋)

内因性背筋群の中で最大の筋肉である「脊柱起立筋群」深層には【横突棘筋】と呼ばれる筋群があり、「半棘筋」「多裂筋」「回旋筋」が含まれます。

「半棘筋」「多裂筋」「回旋筋」はいずれも椎骨突起(棘突起や横突起)間を比較的短い距離で繋ぐ筋束の集合体で、「椎骨棘突起」から起始し、上内側に走行して「上位椎骨棘突起」に停止します。

そのため【横突棘筋(半棘筋・多裂筋・回旋筋)】の主な作用は局所的な椎間関節の運動における背骨の安定になります。

【半棘筋】

【横突棘筋】最表層にある【半棘筋】は、胸椎および頸椎から後頭骨に至るまでの筋腹があり、付着する部位により、「頭半棘筋」「頸半棘筋」「胸半棘筋」に分類できます。

【多裂筋】

【横突棘筋】中間層にある【多裂筋】は、2〜5レベルの椎骨間を繋ぐ短い三角形の筋の集合体で、脊柱全体をカバーしますが特に腰椎部で発達しています。

【多裂筋】も付着する部位により、「頸多裂筋」「胸多裂筋」「腰多裂筋」に分類できます。

また、【多裂筋】はインナーユニット(腹腔)の後面を構成する要素であり、体幹の安定においても重要な筋肉として注目されています。

【回旋筋】

【回旋筋】は、【横突棘筋】最深層にある最小の筋肉群で、多裂筋同様に脊柱全長に存在しますが、特に胸椎部で発達しています。

椎骨間を繋ぐ距離も短く、直上の椎骨間をつなぐ「短回旋筋」と2レベル上の椎骨間を繋ぐ「長回旋筋」に更に分類できます。

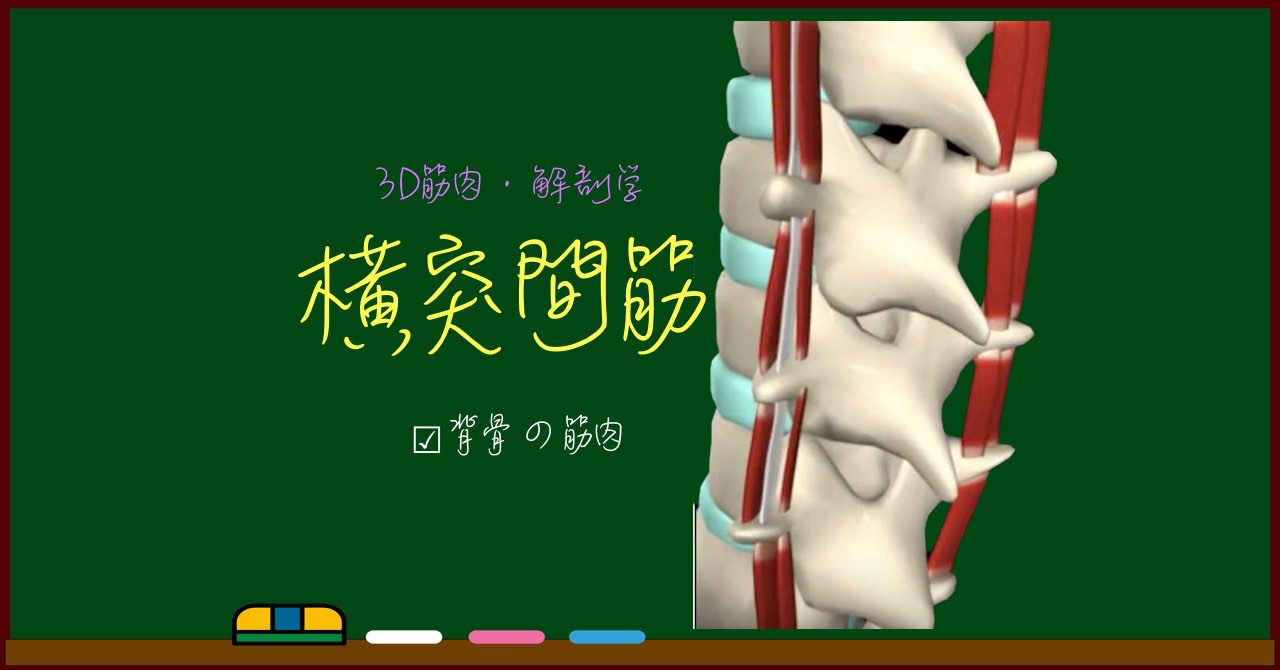

分節筋(棘間筋・横突間筋)

内因性背筋群の最深層部にある分節筋には、「棘間筋」と「横突間筋」が含まれます。

【棘間筋】も【横突間筋】も単独で運動を起こすには短く小さすぎる筋肉ですが、筋紡錘の数が他の固有背筋群と比較してもかなり多いことがわかっていて、運動の際に背骨を様々な位置で安定させるために重要な役割が果たしていると考えられています。

【棘間筋】

【棘間筋】は、隣接する椎骨棘突起間を繋ぐ短い筋肉の集合体で、付着する部位により「頸棘間筋」「胸棘間筋」「腰棘間筋」に分類できます。

【棘間筋】は頸部と腰部でよく発達していますが、胸部では完全に欠損または未発達のケースも多く見られます。

【横突間筋】

【横突間筋】は、隣接する椎骨横突起間を繋ぐ短い筋肉の集合体で、頸部、および腰部でよく発達していますが、特に頸部では、更に前部束と後部束に分類できます。

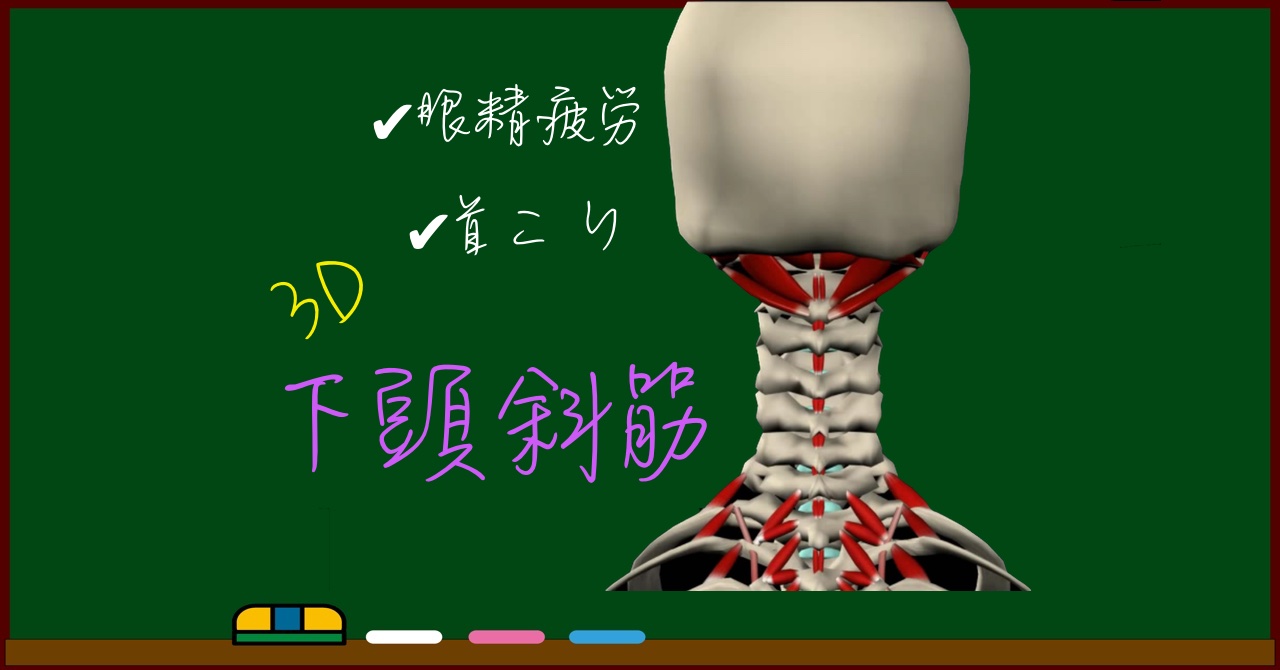

後頭下筋(大後頭直筋、小後頭直筋、上頭斜筋、下頭斜筋)

【後頭下筋】は、後頭下部から環椎(1番上の椎骨)や軸椎(2番目の椎骨)に至る4筋:「大後頭直筋」「小後頭直筋」「上頭斜筋」「下頭斜筋」の総称で、内因性背筋群の最深層部に位置します。

【後頭下筋】は姿勢の変化に対して、頭部(目線)を安定させる作用があり、後頭下筋群のコリは、眼精疲労や首コリなどの原因になるため解剖的構造を理解したストレッチ、リリース、マッサージで日頃からケアしましょう。