『姿勢』も定義、『姿勢』を決める主要3要素、『姿勢』と運動(活動)の関係など、『良い姿勢』を維持する方法を理解するための基礎知識とあらゆる活動や運動の基本軸となる正しい『姿勢』の解剖学についてまとめました。

そもそも【姿勢】とは?姿勢の幹となる要素は「背骨」「コア」「骨盤」

「パソコンで長時間作業するための姿勢」「バックや荷物を持って移動するための姿勢」「電車で脚を組んだ姿勢」「スマホを見ている姿勢」「ソファでダラリとくつろぐ姿勢」など、私たちは生活や仕事のスタイルにより様々な姿勢を一定時間保持したり、活動に合わせてさまざまな姿勢に変化させたりしながら生活しています。

言い換えると、私たちはいろんな【姿勢】変化や維持を繰り返すことで様々なスポーツや活動ができ、それぞれの場面に適した【姿勢】をTPOに合わせて選んでいます。

姿勢維持や変化を意識的に行う場合もありますが、ほとんどの時間は無意識の習慣や、快適または不快に感じる特定の姿勢パターンを日々自分で作り出しています。

では、そもそも【姿勢】とは一体何なのでしょうか?

【姿勢】とは、空間における身体のパーツのポジショニング(配置)のことであり、陸上で二本足歩行をする私たち人間にとっては重力との戦いであるとも言えます。

【姿勢】解剖学要素と良い姿勢評価の三要素

解剖学で考えると、姿勢の軸となるものは【骨格(骨と関節)】であり、骨や骨格を動かしたり特定の姿勢(空間での骨格の位置)を保持する役割を果たしているのが【筋肉(骨格筋)】です。

健康で疲れにくいパフォーマンスの高い【良い姿勢】および姿勢変化や様々な運動や活動の軸となる主要要素は以下の3つです。

- 人体の大黒柱である【背骨】

- 下半身と上半身をつなぐ骨構造である【骨盤】

- 体幹を支える【コア筋肉群】

人体筋骨格構造の大黒柱である【背骨および椎間関節】、上半身と下半身をつなぐ構造である【骨盤】、背骨や骨盤周りを覆って身体の軸となる「体幹」を作る【コア】と呼ばれる筋肉群が安定して機能することで、様々な姿勢を作ったり、維持しながら、あらゆる活動における腕や脚の自由な動きも可能となります。

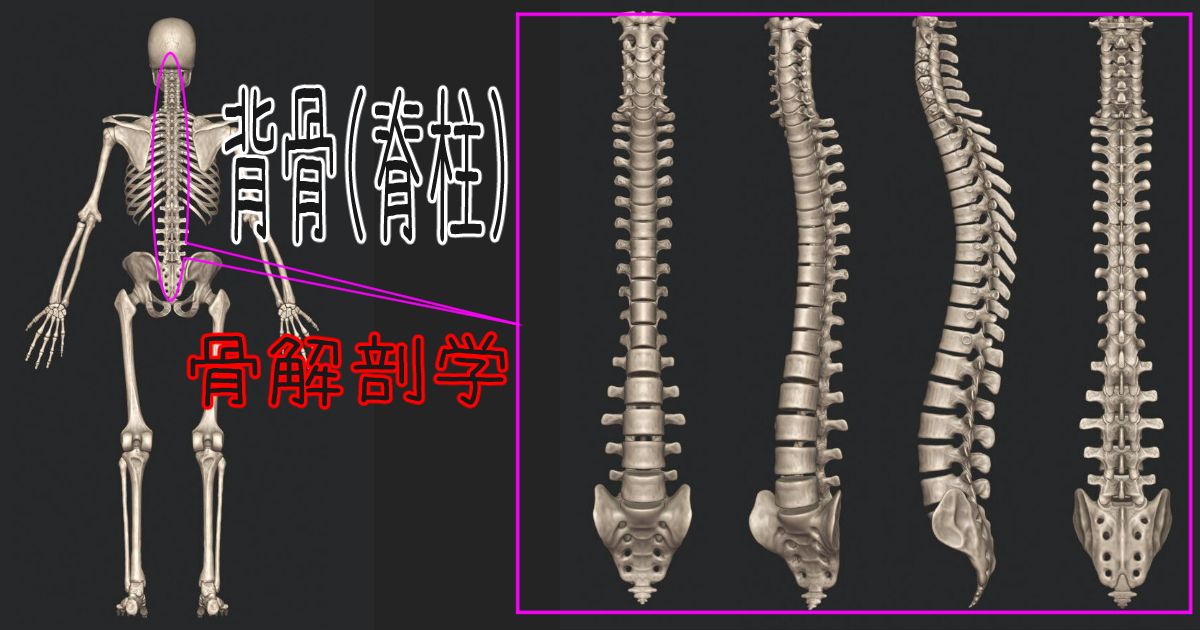

姿勢要素①【背骨】解剖学

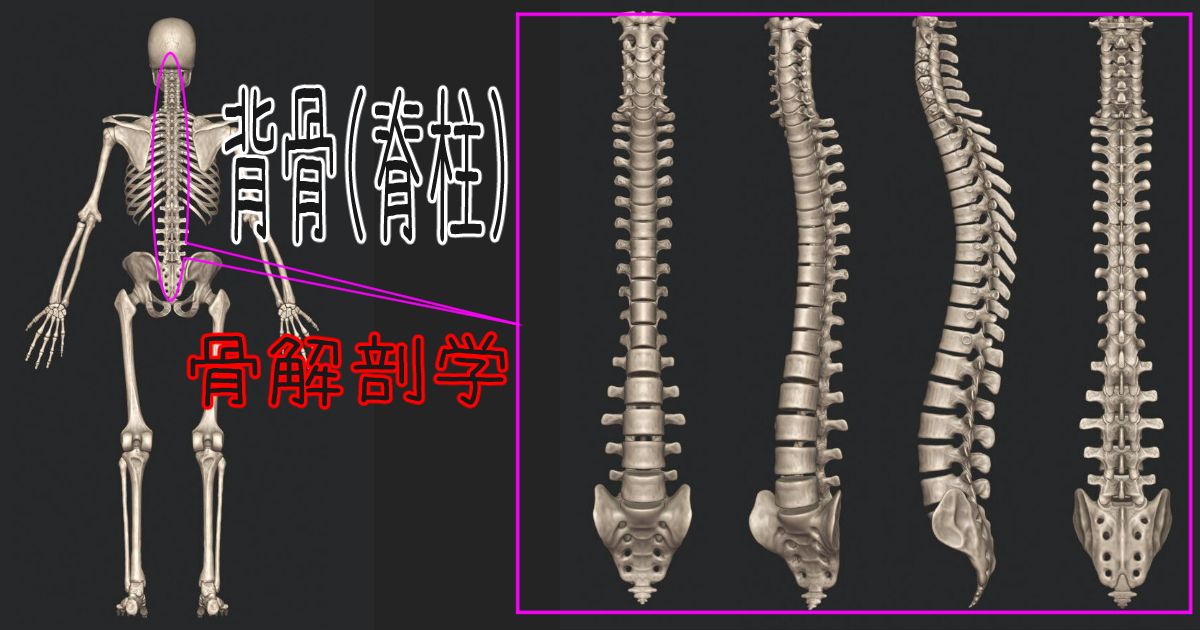

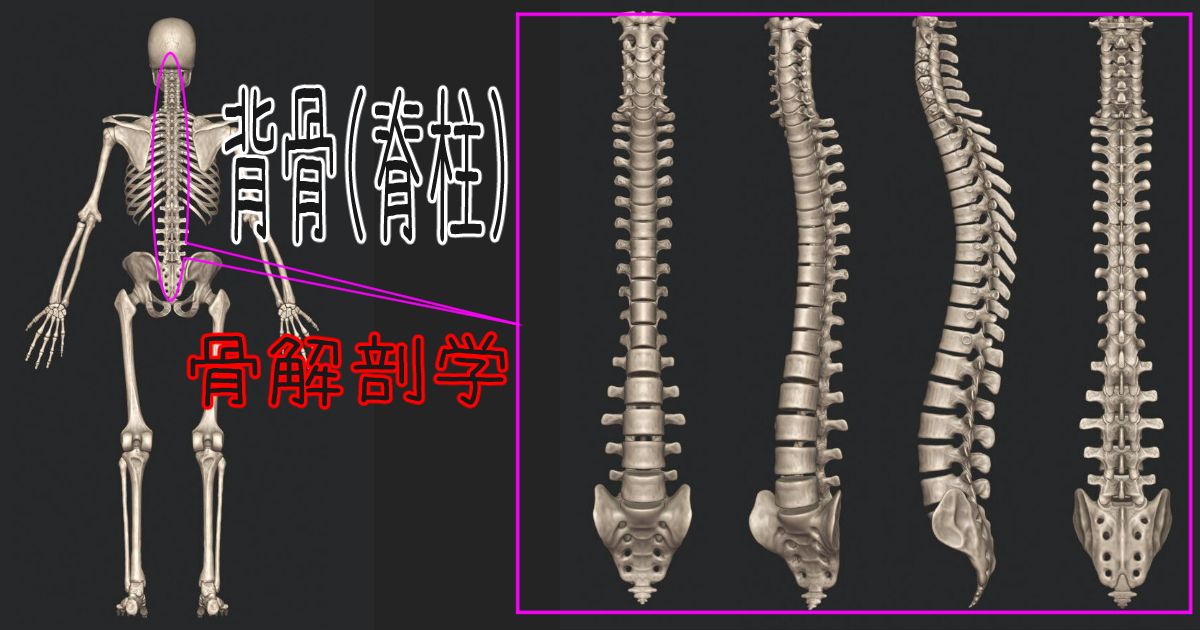

「良い姿勢の維持」や「姿勢」における重力の影響を考えた時、まず注目すべき解剖学構造は「背骨」です。

人間を含む脊椎動物の身体において【背骨】とは身体骨格の中心軸であり、植物であれば幹や中心の茎にあたる構造です。

4本足歩行を基本とする脊椎動物の中でも、重力に対抗して上半身を起こし、体重の10%程度の重さがある頭を身体の一番上に乗せた状態で二本足歩行を基本とした姿勢を維持し、さらに手足を使って高度に文化的な生活ができる私たち人間の背骨は、とても特殊な解剖学構造を持っています。

人間の姿勢や活動を地球上の他の生物と比べると、私たちが二歩安足での立位や上半身を起こした座位姿勢を維持することがどれだけ大変な運動になっているかがよくわかります。

| 生物分類 | 中心軸 | 抗重力の仕組み |

|---|---|---|

| 人間 (二本足歩行の脊椎動物) | 背骨:複数の椎骨を積み重ねた柱構造 | 立位歩行時は支持面が足底だけととても小さく、垂直方向に重力がかかるため、重力を分散する柔軟性と可動性を兼ね備えた特殊構造 |

| 四足動物 (脊椎動物) | 背骨: 複数の椎骨を積み重ねた柱構造 | 背骨は床と並行(人間が寝ている時の状態に近い)で、4本足で体重を分散しているため重力の影響を受けにくい |

| 魚類や水中生物 | 骨格構造があるが、脊椎動物ほど発達していない | 水中の浮力により陸上の1/7程度の重力の影響しか受けない |

| 空を飛ぶ生物 | 骨格構造があるが、脊椎動物ほど発達していない | 空気抵抗を強く受けるが、羽を除くと非常に体重が軽いため重力の影響はほとんど受けない |

| 植物 | 柔軟性のある繊維束 | 垂直方向に伸びているため人間同様に重力の影響を強く受けるが、しなやか繊維束構造で負荷を回避できる |

| 微小生物 | ない | 身体が小さいため重力の影響をほとんど受けない |

私たち人間は、脊椎動物の中でも二本足歩行を獲得することで、頭の位置(目線)を高くし、上肢(腕)や手を広範囲に使うことで文化的な活動や高度な運動パフォーマンスができるようになりましたが、その一方で、重力の影響を強く受けながらも、少ない支持面で姿勢を保持しなければならないという身体的に負荷の大きい活動を日常的に行なっています。

しかも、人体構造の一番上にある頭(顔)の重さは、体重50kgの人で約5キロ(体重の10%程度)もあります。

つまり、24個重ねた積み木のような背骨の上に5キロもの球体を乗せたとても不安定な構造でバランスを取りながら、足底だけの小さな設置面で移動したり、腕や手を使って様々な作業したりして生活をしている私たち人間は、地球上の他の生物から見たら、普段から姿勢を保持しているだけでもとんでもないアクロバティックなことをしていることになります。

これがほぼ無意識でできているんだから、本当に人体の構造で精巧だなと感心させられます。

この無意識なアクロバット技を可能にしている主要要素のひとつめが、脊椎動物らしい強固な安定性を維持しつつ、重力の影響をしなやかにかわす植物のような柔軟性と可動性を兼ね備えた特殊な【背骨】の構造で、主な特徴は以下の3つです。

| 生物分類 | 重力に対抗する構造 |

|---|---|

| 生理的湾曲 | 横から見た時にS字にカーブした構造にして、重力や頭の重さを効率よく分散している |

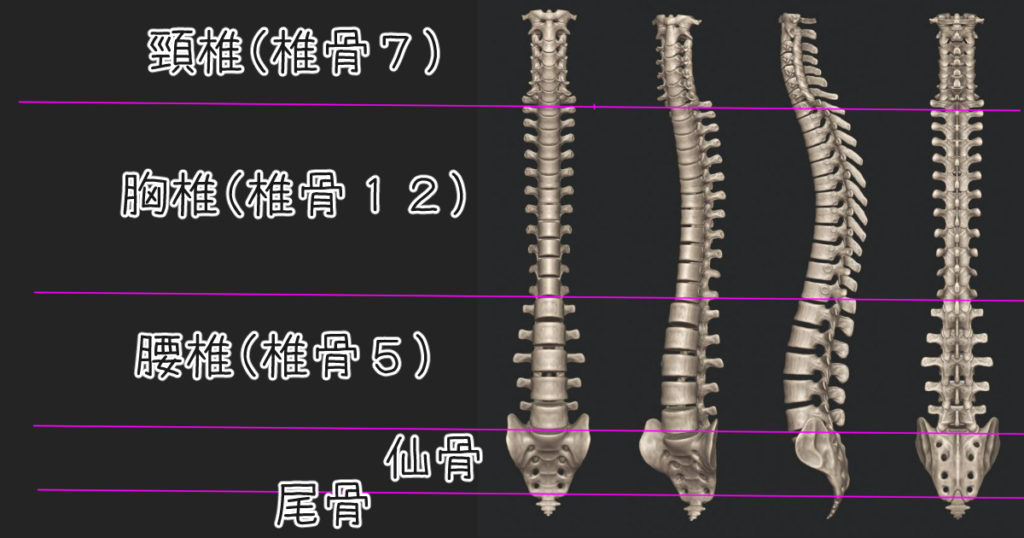

| 椎骨の機能分担 | 上から、頸椎→胸椎→腰椎→仙骨→尾骨と位置や役割ごとに椎骨の構造が異なる |

| 椎間板 | 上下の椎骨の間に存在し、姿勢保持や運動時の【背骨】にかかる衝撃を吸収する |

背骨の生理的湾曲(S字カーブ)構造と役割

【背骨】は人体の大黒柱になるとても重要な骨構造ですが、【背骨】は1本の骨ではなく約31〜34個の突起付き円盤形の椎骨が積み重なっている集合体です。

一本の骨でないことが非常に重要なポイントで、上下に連なった椎骨間は関節として前後や左右に滑り、背骨の屈伸や回旋運動ができる構造になっていますし、この椎骨の連なりは地面に対して完全に一直線ではなく、横から見たときにS字にカーブしています。

【背骨】の一番下にある仙椎(仙骨)と尾椎(尾骨)はほぼひとつの骨のように寛骨と結合して骨盤を構成していて、仙骨の上にある腰椎はその上にある椎骨である胸椎と頸椎、つまり頭、首、胸郭〜腹腔とそれらの中に収まる臓器を支えるために前方に湾曲し、その上の胸椎は後弯、さらにその上の頸椎は前弯しています。

私たち人間は、この独特の湾曲構造を獲得することで4本足歩行の脊椎動物から二本足歩行ができる脊椎動物に進化しました。

具体的な進化過程は、「重力に対して首(頭)を起こし」→「上半身を起こしてお座りができるようになり」→「立ち上がり」→「二本足歩行ができる」の順番で、今の私たち人間が、生まれてから獲得していく能力と同じです。

背骨の生理的湾曲構造(背骨のS字カーブ)は生まれた直後から完成されているのではなく、成長過程の中で背骨のS字カーブを獲得することで様々な動作を習得できます。

| 目安時期 | 背骨の形状 | できること |

|---|---|---|

| 新生児 | 弓形 | 首がすわってない |

| 3ヶ月 | 頸椎の前弯ができる | 首がすわる |

| 6ヶ月 | 胸椎の後弯ができる | お座りができる |

| 1年 | 腰椎の前弯ができる(背骨がS字が完成) | 立って歩いたり立位動作ができる |

生まれたばかりの赤ちゃんは頭を背骨に乗せることができません(首が座らない)が、3ヶ月頃になると頸椎の前弯ができるため、「首がすわっている」状態が作れるようになります。

6ヶ月頃になると胸椎の後弯ができるため、上半身を起こして維持する「お座り」ができるようになり、1歳になるころには、腰椎の前弯ができることで背骨がS字が完成し、立ち上がりや二本足歩行ができるようになります。

つまり、「寝返り」→「四つ這い」→「二本足で立てる」ようになる過程で、重力に対抗して姿勢を維持できる背骨にアップグレードさせているのです。

-

-

【脊椎(脊柱)〜頸椎・胸椎・腰椎・仙骨・尾骨〜】イラスト図解でわかりやすい骨解剖学

人体(骨格)の大黒柱!姿勢評価に役立つ【背骨(脊柱・脊椎)】骨解剖学(解剖学構造)をイラスト図解を使ってわかりやすく解説しています。 【脊椎(脊柱・背骨)】とは?どこにあるどんな骨? 集合体を支える人 ...

続きを見る

椎骨の機能分担:場所ごとに異なる構造と機能

【背骨】は複数の椎骨が床と垂直方向に積み重なっていますが、それぞれの椎骨の位置により構造が異なり、可動域にも特徴があります。

| 椎骨 | 可動性 | 安定性 | 椎骨構造の特徴 |

|---|---|---|---|

|

頸椎 | 大きい | 小さい | 椎体が小さい |

| 胸椎 | 中間 | 中間 | 後屈を制限する突起がある |

| 腰椎 | 小さい | 大きい | 椎体が大きい |

| 仙椎・尾椎 | ほぼない | 大きい | 骨盤と一体化してほぼひとつの骨として作用 |

以下は、「頸椎」「胸椎」「腰椎」の参考可動域の比較です。

| 動きの方向 | 頸椎 | 胸椎 | 腰椎 |

|---|---|---|---|

|

前屈 | 40 | 45 | 60 |

| 後屈 | 75 | 25 | 35 |

| 側屈 | 45 | 20 | 20 |

| ツイスト | 50 | 35 | 5 |

例えば、体重を支える役割が大きい腰椎は回旋しにくい構造になっていたり、全体として後弯している胸椎は後屈しにくい構造になっていることがわかります。

-

-

【脊椎(脊柱)〜頸椎・胸椎・腰椎・仙骨・尾骨〜】イラスト図解でわかりやすい骨解剖学

人体(骨格)の大黒柱!姿勢評価に役立つ【背骨(脊柱・脊椎)】骨解剖学(解剖学構造)をイラスト図解を使ってわかりやすく解説しています。 【脊椎(脊柱・背骨)】とは?どこにあるどんな骨? 集合体を支える人 ...

続きを見る

椎間板:負荷を分散して衝撃を吸収する椎間構造

【背骨】は、先に説明した通り、椎間関節構造自体でも体重を分散して効率的な動きができるようになっていますが、更に運動方向に合わせて適切に負荷を吸収できる「椎間板」構造もあります。

「椎間板」は、上下の椎骨間で関節間(環椎/軸椎関節を除く)を満たしていて、外周は繊維質で強度があり中心部はゲル状です。

硬い椎骨の間に弾力のあるゼリードーナツ(中心にジャムがたっぷり入ったドーナツ)のような「椎間板」があることで、上下の椎骨同士がぶつからず、姿勢保持や運動時の【背骨】にかかる衝撃をより吸収できます。

例えば、ゼリードーナツを前から押すと中のゼリー(ジャム)が後ろに移動するように、私たちの普段の運動においても「椎間板」は形状を変えながら椎間の緩衝材として機能しています。

「椎間板」には背骨の位置(姿勢)によって様々な角度から圧迫が加えられますが、適度な圧迫によって椎間板は栄養されて健全な機能を保つことができます。

-

-

【脊椎(脊柱)〜頸椎・胸椎・腰椎・仙骨・尾骨〜】イラスト図解でわかりやすい骨解剖学

人体(骨格)の大黒柱!姿勢評価に役立つ【背骨(脊柱・脊椎)】骨解剖学(解剖学構造)をイラスト図解を使ってわかりやすく解説しています。 【脊椎(脊柱・背骨)】とは?どこにあるどんな骨? 集合体を支える人 ...

続きを見る

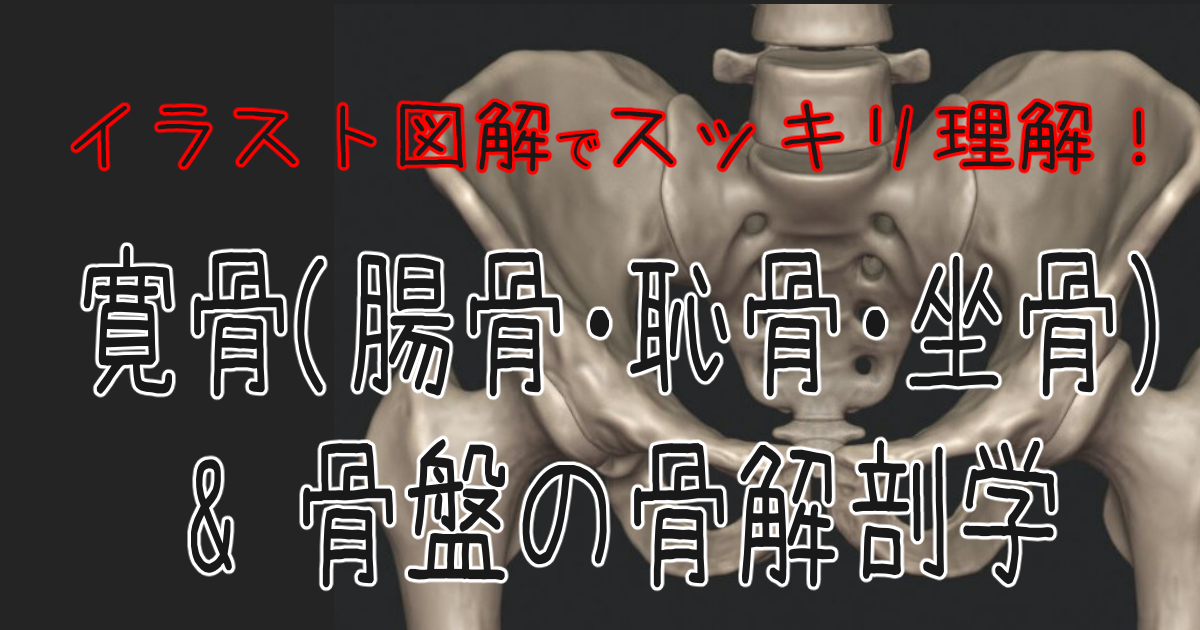

姿勢要素②【骨盤(上半身と下半身をつなぐ骨構造)】解剖学

姿勢要素の2つ目は、背骨の要素を一部含み、上半身と下半身をつないで姿勢の要となり、立位と坐位の違いなど、股関節・仙腸関節:椎間関節の動きにも影響与える【骨盤】です。

【骨盤】はひとつの骨ではなく、大まかに分類すると左右の【寛骨】と背骨の一部である【仙骨と尾骨(背骨の末端部)】の2つの要素が強固に連結した骨構造のことです。

-

-

【寛骨(腸骨・坐骨・恥骨)】と【骨盤(寛骨・仙骨・尾骨)】骨構造がイラスト図解でわかりやすい骨解剖学

姿勢と内臓保護に重要な「寛骨・仙骨・尾骨」で構成される骨ユニット【骨盤(主に寛骨)】骨解剖学(解剖学構造)をイラスト図解を使ってわかりやすく解説しています。 【骨盤】とは?どこにあるどんな骨? 「骨盤 ...

続きを見る

【骨盤】の構成要素には、背骨の末端部分(仙骨と尾骨)が含まれ、いわゆる「背骨」部分の末端である「腰椎」と直接関節を構成しています。

そのため、【骨盤】の傾きは姿勢にダイレクトに影響を及ぼし、肩こり、腰痛、下半身太り、O脚、足部の機能障害など様々な体調不良や機能低下の原因になります。

| 骨盤の傾き | 姿勢への影響 | 自覚症状(悩み) |

|---|---|---|

| 前傾 | 反り腰 お尻が出っ張る | 腰痛 前もものハリ |

| 後傾 | 猫背 お尻が垂れる | ぽっこりと出たお腹 便秘など内臓機能低下 |

| 側傾 | 左右差 | 左右差 |

姿勢要素③【コア(体幹の筋肉群)】解剖学

【背骨】が重い頭や体重を支えつつ、重力に抗して姿勢を保持する柱として機能するための優れた構造を持っていることがわかったと思いますが、この背骨の構造だけではしなやかな運動や微妙な姿勢変化を作り出したり、維持することはできません。

ここで必要になってくるのが姿勢を維持したり調整するための「筋肉」です。

骨格を動かし様々な運動をするめに筋肉(骨格筋)の作用に興味を持つ人は多いですが、姿勢を維持するためにも非常に多くの筋肉(骨格筋)が休むことなく活動していることにはあまり注目しません。

モデルや芸能人など見られる仕事でもしていない限り普段姿勢を意識することは少ないかもしれませんが、激しいスポーツや意識的な運動をしている時だけでなく、寝ている時やボーッとしている時でも姿勢の維持や変化、重力や外力に対する影響から身体を守るために筋肉が作用しているので、特に背骨周りおよび身体の幹となる「コア(体幹部分)」の筋肉がとても大きな役割を果たしていることを理解する必要があります。

【コア(体幹)】の定義

様々なエクササイズを行うときに【コア(体幹)】を強くすることが大切だと言われますが、そもそも【コア(体幹)】とは何でしょうか?

実は、「コア」という言葉関しては明確な定義と言えるものはなく、各専門家やトレーナーが独自の理論を展開しています。

ただ、どの定義にも共通する根本的な考えは、「背骨」と同じように姿勢や運動の「軸(幹)」となる構造であるということで、「背骨」を軸とした姿勢を維持するためにも【コア(体幹)】の解剖学構造や役割について正しい理解が不可欠であるということです。

解剖学的観点からは、「コア(体幹)」を胸骨から恥骨の間の胴体部全体のことと考えると、様々なエクササイズや姿勢に応用しやすくなりますので、この記事では「コア」=「胸骨から恥骨の間の胴体部全体(体幹)」と定義して説明します。

【コア(体幹)】に含まれる筋肉群

【コア(体幹)】を作る筋肉としてよく注目されるのは、シックスパックを作る大きなお腹の筋肉である「腹直筋」ですが、「腹直筋」は【コア】構造の一部でしかありません。

身体の幹となる部分を支えるコアの筋肉は、「背骨周りの筋肉群」と「お腹(腹腔)周りの筋肉群」に大きく分類できます。

| 筋肉名 | 走行の特徴 | 主な作用 |

|---|---|---|

| 背骨周りの筋肉群(多裂筋や脊柱起立筋群など) | 椎間を繋いだり、背骨と体幹の他の骨をつなぐ筋肉群 | 人体の大黒柱となる背骨の構造を支えて姿勢を調整しながら保持したり、背骨の運動を起こす |

| 腹横筋 | 腹部最深層部全体を横方向に包み込むように走行 | 腹圧調整、安静時呼吸や強制呼気、体幹安定性全般など |

| 腹斜筋(内腹斜筋と外腹斜筋) | 外腹斜筋と内腹斜筋が互いに直行するように左右対角線上に走行 | 両サイドから腹横筋を補強し、体幹回旋(片方が回旋ストレッチで片方が収縮)または側屈(腰方形筋と共に)に作用 |

| 腹直筋 | 腹腔前面表層中央を上下に走行 | シックスパックの筋肉で体幹前屈や姿勢保持などに作用 |

| 腰方形筋 | 腹腔後部を左右に分かれて上下に走行 | 脊柱起立筋と腸腰筋の間で姿勢バランスをとり、体幹側屈および回旋に作用 |

| 大腰筋 | 腰方形筋の前方にあり脚を背骨に接続 | 腸骨筋と共に腸腰筋として股関節屈筋群に分類されることが多いが、コア(腰部)の安定性にも重要な役割を果たす |

【コア】筋肉の役割

【コア(体幹)筋肉】の役割は大きく以下の4つです。

筋肉構造をイメージしながら、「コア」の解剖学構造上の特徴と主な役割について整理しましょう。

| 役割 | ポイント |

|---|---|

| 内臓が収まる空間を作って内臓を保護 | 骨構造の少ない部分を保護するために複数の筋肉が層になっている |

| 背骨と体幹の可動性を維持 | 走行の多様性により、可動域が広がる |

| 上半身(体幹)を下半身(脚)の上に安定させる | 二本足歩行を獲得した人間のための機能 |

| 骨盤と腰椎の適切な位置関係を維持する | 背骨と骨盤は連動することで負荷を調整している |

①内臓が収まる空間を作り保護する

【コア(体幹)】の最大の特徴は、背骨と浮遊肋以外の骨構造がないのに、消化器や生殖器など重要な臓器が多数収まる空間になっていることです。

骨構造がない分、内臓を保護する強固な筋肉などの軟部組織が必要になるため、コアの筋肉構造には複数の走行をする筋肉群が含まれ、内臓を保護するように腹腔全体を包み込んでいます。

②背骨と体幹の可動性を維持する

例えば同じ胴体部分でも、胸部にが心臓と肺を保護するように強固な骨構造がありますが、同じように重要な臓器が多数あるコア(腹腔)部分にはどうして強固な骨構造がないのでしょうか?

それは、安定性を強固にすればするほど可動性が低下するからです。

もし、コアを骨構造で保護すれば内臓保護機能は格段に高くなるものの、どうしても可動域や動きの範囲の制限も大きくなってしまい、私たちが当たり前のようにできている滑らかな動きではなくブリキ人形のような動きになり、当然後屈やツイストなどの運動ができなくなってしまいます。

腹筋群は縦横斜め全方向へ走行しているため、体幹をあらゆる方向(前屈、後屈、側屈、ツイスト(ひねり)やその組み合わせ)へ動かすことができます。

③上半身を下半身の上に安定させる

二本足歩行を獲得した私たち人間は、四本足歩行をする脊椎動物に比べ、背骨に大きな負荷をかけ続けています。

二本足の姿勢保持するには、上半身を重力や外力に対して安定させる強い力(頭、胸郭、腕、背骨、脳や心臓などの臓器などをバラバラにならないようにまとめながら支える力)が必要ですし、更に私たちは二本足のまま歩行したり、重心を移動したり、腕を使ったりして様々な活動を行います。

「コア」の組織は、私たちがあらゆる活動を行う際に背骨を保護して負荷を分散し、安定した姿勢を維持するためにも重要な働きをしています。

特に「腹腔」にはほとんど骨構造がないため、それぞれの個別の筋肉の緊張するだけでは意味がなく、前後および左右の適切なバランスも不可欠です。

特に運動を行うときには、全ての筋肉が協調して作用していることを意識できるかが効果を実感するためには重要です。

④骨盤と腰椎の適切な位置関係を維持する

動きや姿勢の中で負荷を分散して正常なアライメントを保つため、骨盤は前後、または左右に傾くことができる構造になっています。

日々の生活の中でも姿勢や動きの種類によって骨盤の傾きが生じていますが、骨盤の傾きが正常の範囲を超えて長時間持続すると背骨のアライメントや周辺組織にも影響を及ぼし、不適切に傾いたまま筋肉が硬くなってしまうと、姿勢や運動を調整するための自然な骨盤の動きも出にくくなってしまい、慢性的な不良姿勢の原因になります。

コアの筋肉は骨盤と腰椎間での可動範囲を制御しながら適切な位置で保持するための役割もあり、ヨガなどの運動において、呼吸と共にお腹に筋肉に力を入れるように指示されるのは、骨盤の位置を適切に保持して関節の負荷を最小限にとどめるためです。

立位と坐位:姿勢の違い

私たちが普段、起きている時に長時間取る姿勢は「坐位」または「立位」に大きく分類できますが、その違いを解剖学の観点から考えてみましょう。

「立位」の方が支持面が小さくなる分重力負荷が大きいので「坐位」より疲れる印象がありますが、実は「坐位」は活動やポジションの性質上、「立位」よりも正しい姿勢の維持が難しく、腰部に負担がかかりやすい特徴があります。

立位の目的

足底を支持面とした姿勢を「立位」と言いますが、私たちが立位を取る主な目的は「移動(歩行)」です。

あとは、高い位置に手を伸ばしたい時や目の位置を高くした状態を維持したい時などにも立位を保持します。

坐位の目的と種類

臀部(おしり)を主な支持面とする「姿勢(ポジション)」のことを坐位(座位)と言いますが、坐位は日常の中でも頻回かつ長時間保持している姿勢です。

坐位姿勢をとる目的や座位姿勢の種類は様々ですが、基本的に立位よりも支持面(足底・臀部・脚・背部など)が増えて安定しやすいので、机上作業(勉強、パソコン作業、食事)や運転など長時間集中したり、細かい手先の操作をなどを要する時に適した姿勢です。

| 種類 | 特徴 | 目的例 |

|---|---|---|

| 椅子座位 | 股関節と膝関節を90度程度屈曲し、坐骨(お尻)から太もも裏と足底が支持面(背もたれがある場合は背中も) | 机上作業や運転など |

| 長坐位 | 股関節90度屈曲で、脚裏全体が支持面(背もたれがある場合は背中も) | ストレッチやヨガなど |

| 正座・割り座 | 股関節を90度程度と膝関節をフル可動域で屈曲し、スネと足背が支持面 | 瞑想など |

| あぐら座 | 股関節屈曲・外旋・外転と膝関節屈曲し、坐骨(お尻)と脚の外側が支持面 | リラックスやヨガなど |

また、スタティックストレッチなど身体の特定の部分を他と分離してアプローチしたい時、ヨガで呼吸や瞑想に集中したい時などには、目的とする効果を最大化するために特定の坐位姿勢で行うことがほとんどです。

坐位と立位の解剖学的な違い:股関節屈曲と骨盤傾斜

坐位にはいくつか種類がありますが、まず坐位と立位の大きな違いから整理しましょう。

坐位では立位より股関節屈曲角度と支持面が大きくなりますが、姿勢の違いを解剖学的に理解するには、骨盤と股関節、骨盤と背骨の運動学的なつながり(連動)を理解する必要があります。

立位から坐位になるときは股関節を屈曲させる必要がありますが、股関節の屈曲角度に応じて、骨盤の傾きが生じます。

また、骨盤の構成要素である仙骨は腰椎とつながっていますので、骨盤の傾きは腰椎の湾曲および背骨全体の湾曲の変化にも影響を与えます。

| 股関節屈曲角度(目安) | 骨盤 | 背骨 |

|---|---|---|

| 90°未満 | 変化なし | 変化なし |

| 90°以上 | 後傾 | 腰椎前弯減少 |

| 115°以上 | 更に後傾 | 腰椎前弯消失 |

股関節屈曲角度が90度を超えると骨盤後傾を伴うため、腰椎前弯が徐々に減少していわゆる背中が丸まった状態になりやすくなります。

逆に言うと、股関節の屈曲角度が90度未満(75°位)であれば、立位と姿勢保持の運動学的条件はほとんど変わらないということになります。

解剖学観点から見た「正しい姿勢」の作り方

安定した大黒柱のある家では安心して生活をすることができるように、背骨を軸とした骨格が正常な位置にある身体(つまり良い姿勢を維持できる身体)は、内臓なども十分なスペースの中で滞りなく活動できるので、神経・ホルモン・血液・リンパなど生命維持のためのあらゆる流れが正常で、姿勢を維持する筋肉の負担も最小限なので、健康で疲れにくく、日々の活動のパフォーマンスは必然的に高くなります。

一方、背骨を軸とした骨格やゆがんだ身体(つまり良い姿勢を維持できない身体)では、内臓が圧迫されたり、神経や血液などの流れも滞りがちですし、バランスをとるために一部の筋肉に過剰な負担がかかるため、疲れやすく安定したパフォーマンスが出せないだけでなく、首こり・肩こり・腰痛・O脚・便秘・生理痛・倦怠感・腰痛・関節症など様々な病気や障害の原因となったり、特定の方向へ過剰な圧迫が加わると椎間板ヘルニア、鞭打ち、ぎっくり腰などが生じることもあります。

これまで説明してきたように、背骨を軸とした身体の解剖学構造を正しく理解していることで、正しい姿勢を維持できるだけでなく、「間違った」姿勢強制方法で身体のトラブルを悪化させることもなくなります。

-

-

「良い姿勢のメリット」と「普段から良い姿勢を維持するための解剖学ガイド」

【『姿勢』が良いことのメリットとデメリット】【良い『姿勢』の基準】【良い『姿勢』の保ち方】など日常で良い『姿勢』を維持するための基礎知識をまとめました。 【姿勢が良い】と自然と人生も良くなる医学的理由 ...

続きを見る