「肩甲骨はがし」や「肩甲骨ストレッチ」などを効果的に行って肩こり予防対策をしたり、肩甲骨周囲筋肉の起始停止を覚えたりするために役立つ【肩甲骨】骨解剖学(解剖学構造)をイラスト図解を使ってわかりやすく解説しています。

【肩甲骨とは?】どこにあるどんな骨?

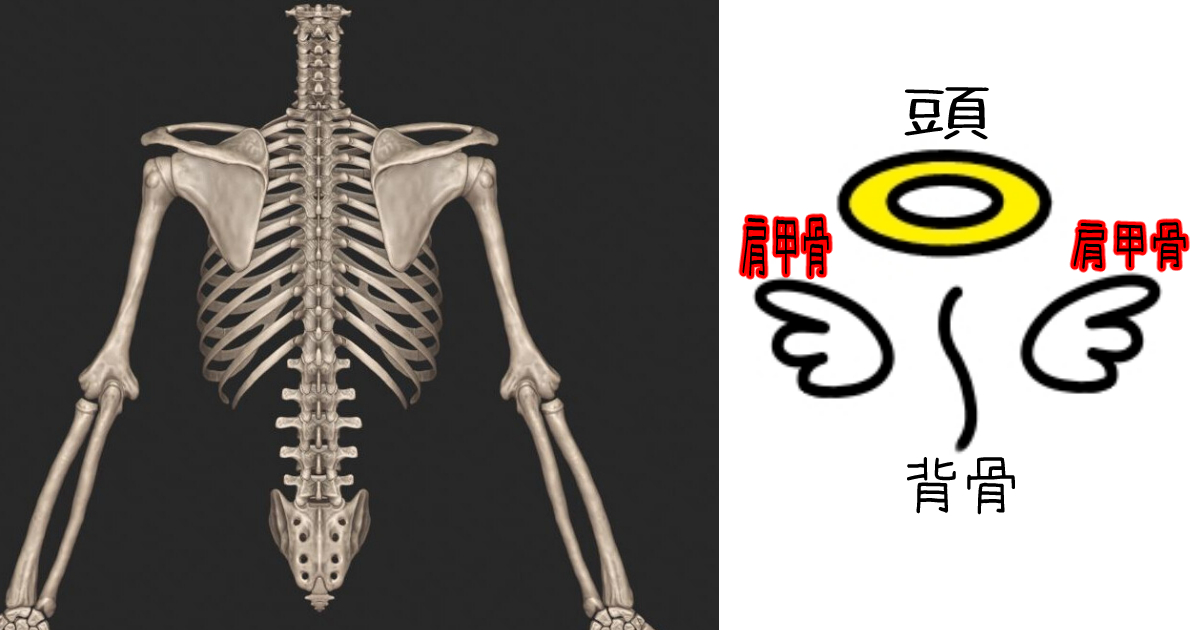

【肩甲骨】は、人体の大黒柱である「背骨」を挟んで、背中上部に左右対称に存在する翼のような、骨解剖学構造としてもとてもユニークな形状の骨で、「天使の羽」などと呼ばれることもあります。

【肩甲骨】は、腕(上腕骨)を3次元空間で自由に動かす時の支点となる【肩関節】の主要構成要素で、実際に左右の腕を動かす【翼】のように動かすために機能しています。

「天使の羽」とも呼ばれる【肩甲骨】は、「肩関節」の主要な構成要素で肩関節可動域や姿勢評価の指標にもなっていますので、【肩甲骨】の解剖学を理解することで、肩こりや姿勢の問題を根本的に解消する方法が見えてきます。

【肩甲骨】周囲の組織をターゲットにアプローチして肩こりや姿勢の問題を解消する「肩甲骨はがし」や「肩甲骨ストレッチ」などのコンディショニンメニューもたくさん出てきていますが、「肩甲骨はがし」や「肩甲骨ストレッチ」などを効果的に行って肩こり予防対策をしたり、肩甲骨周囲筋肉の起始停止を覚えたりするために役立つ【肩甲骨】骨解剖学(解剖学構造)をイラスト図解を使ってわかりやすく解説しています。

【肩甲骨】役割

【肩甲骨】の主な役割は、「肩関節(肩甲帯・複合関節)」を構成する主要素として、人体で一番広範囲に動く上肢運動の可動性と安定性をサポートすることです。

「肩関節(肩甲帯/複合関節)」とは、「肩甲骨」「上腕骨」「胸郭(鎖骨・胸骨・肋骨)」により構成される複合関節で、肩と腕の動きを含んだ上肢の動きを調整する(体幹と腕をつないだ運動をする)機能構造を持っています。

【肩甲骨】は複数の骨と接していますが、骨構造による結合よりも複数の筋肉(および腱や靭帯)を介した結合が圧倒的に強固なので、【肩甲骨】の周囲筋肉(および腱や靭帯)の緊張状態の影響は【肩甲骨】の動きや位置で表れやすく、姿勢や機能障害などの評価指標としてよく使われます。

【肩甲骨】の動きや姿勢や運動評価のバロメーターとしてよく使われる理由は、複合関節としての「肩関節(肩甲帯)」「胸郭」「背骨」と「筋肉(骨格筋)」や「靭帯」を介して連絡しているためで、「姿勢の特徴」「筋肉のアンバンラス」「「筋肉や靭帯の損傷」などの問題点を【肩甲骨】の「位置」「左右差」「回旋角度」などから観察できるからです。

【肩甲骨】解剖学構造の特徴

【肩甲骨】は薄い三角形(3つの縁と3つの角)の平面骨(薄い骨)で、胸郭に接している側は肋骨面に合わせた凹凸面になっていて、3つの特徴的な「突起」と4つの大きな「窩」あり、2つの三角形が「肋骨」の上に乗っているかのように、背骨を挟んで左右対称に2つあります。

【肩甲骨】は複数の骨と接して「関節」を構成していますが、「関節」の骨結合面がほぼ平面なので、可動性を維持しながら安定性を高めるために、複数の「筋肉(骨格筋)」や「靭帯」が【肩甲骨】周囲を囲むように付着しています。

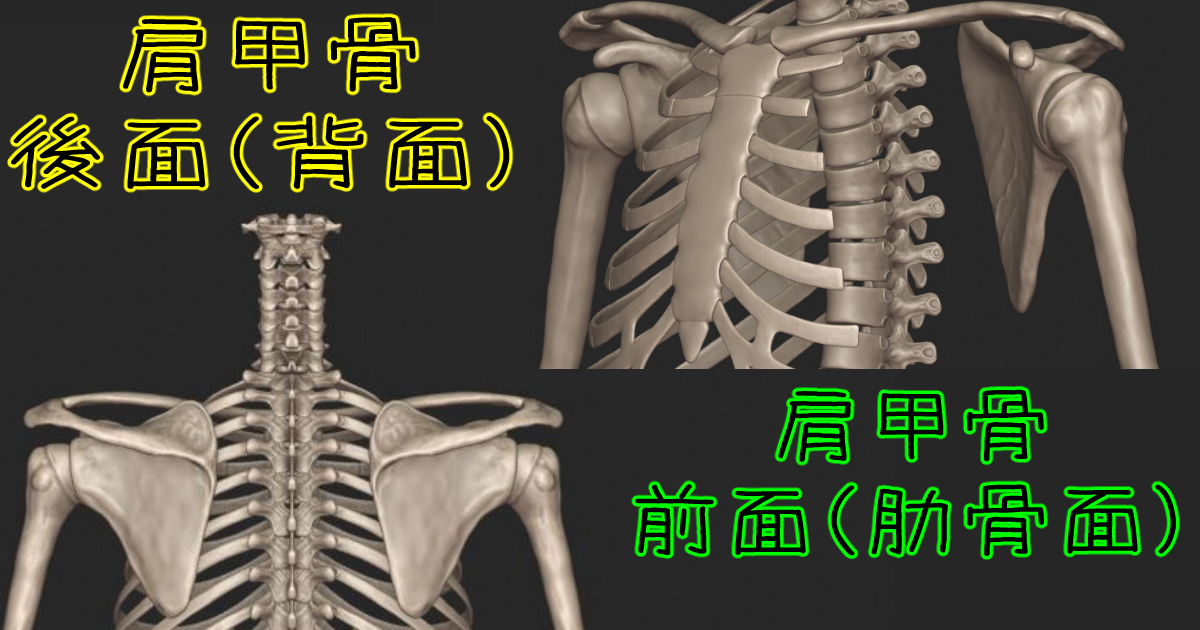

【肩甲骨の2面】解剖学構造

【肩甲骨】は、「肋骨」と接する前面と背中から触診できる後面の2面構造です。

| 位置 | 特徴など | |

|---|---|---|

| 肩甲骨前面 (肋骨面) | 肋骨と接している面 | 肋骨に合わせた凹凸あり |

| 肩甲骨後面 | 背中から触診できる面 | 大きな突起(棘突起)あり |

【肩甲骨】は、前面(肋骨面)も後面(背面)もほぼ全面が筋肉で覆われているので、強固な骨結合が無くても肋骨面に安定したまま様々な方向へ可動します。

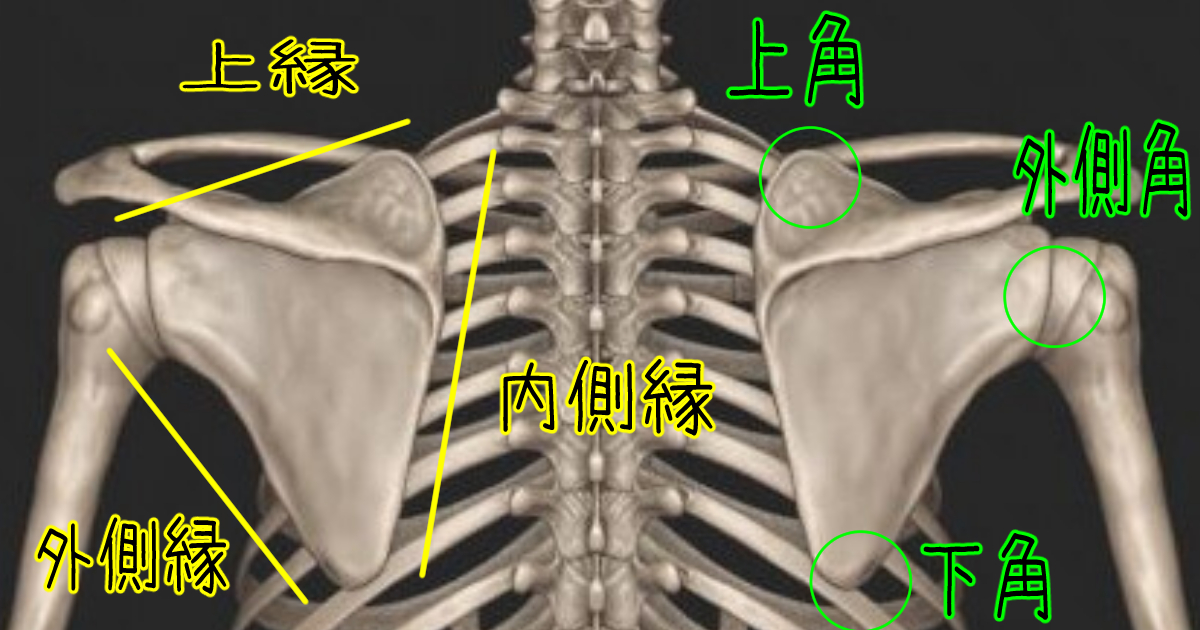

【肩甲骨の3縁と3角】解剖学構造

【肩甲骨】を後ろから見ると逆三角形のような形をしていて、特徴的な3つの縁と3つの角があります。

【肩甲骨】の3つの角のうち、「外側角」は「上腕骨骨頭」と「関節面」を作る「関節窩」を含む広い面を持っていて、「外側角」を頂点とするなら「上角」と「下角」をつなぐラインが底辺になるような三角形配置になります。

| 名称 | 説明 | 特徴など |

|---|---|---|

| 上角 | 内側最上部 | 【肩甲骨上縁】と【肩甲骨内側縁】を隔てる角 |

| 下角 | 内側最下部 | 【肩甲骨外側縁】と【肩甲骨内側縁】を隔てる角 「肩関節運動(主に挙上や外転)」時の【肩甲骨】の動きを触診するときの指標となる場所 |

| 外側角 | 最外側部で関節窩を中心とする広い角 | 「関節窩」: 「上腕骨骨頭」と接続して「肩甲上腕関節(一般的にいう肩関節)」を構成する面 |

「縁」は角と角をつなぐラインのことで、上角と下角をつなぐ縁(内側縁)は背骨とほぼ平行になります。

| 名称 | 説明 | 特徴など |

|---|---|---|

| 肩甲骨上縁 | 「肩甲骨上角」から「烏口突起」に向かうライン | 薄く短い縁(烏口突起付近に切痕あり) |

| 肩甲骨外側縁 | 「関節窩結節」から「肩甲骨下角」までのライン | 腋窩側の厚みのある縁 |

| 肩甲骨内側縁 | 「関節窩上角」から「肩甲骨下角」までのライン | 比較的薄く、腕を真っ直ぐ降ろした状態では「脊柱」とほぼ並行なラインになる |

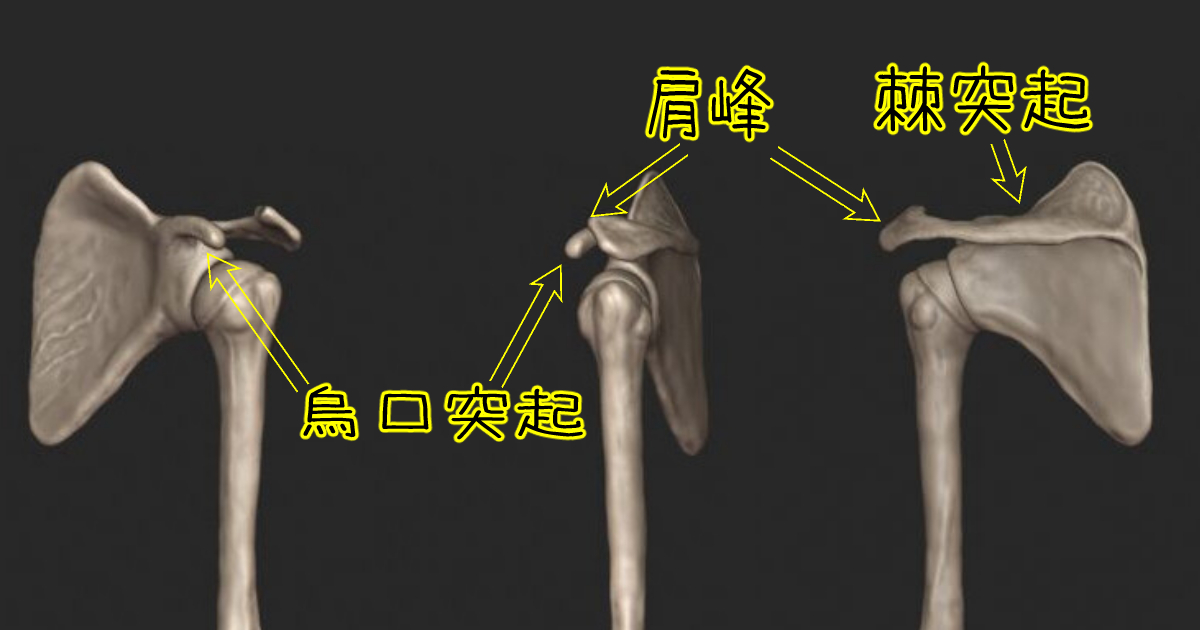

【肩甲骨の3突起】解剖学構造

【肩甲骨】には3つの特徴的な突起があります。

| 名称 | 説明 | 特徴など |

|---|---|---|

| 肩甲棘 | 肩甲骨背面を上下2つに分ける突起 | 筋肉の付着部などとして機能 |

| 肩峰 | 肩甲棘外側端 | 前面は鎖骨と接して関節を作る他、筋肉の付着部などとして機能 |

| 烏口突起 | 肩甲骨上縁外側端 | 筋肉の付着部などとして機能 |

【肩甲骨】突起部は、「上腕」や「肩関節」の動きに関与する「筋肉(骨格筋)」の付着部となったり、関節面となることで、「肩甲骨複合体(肩甲帯)」の運動(安定性と可動域)をサポートしています。

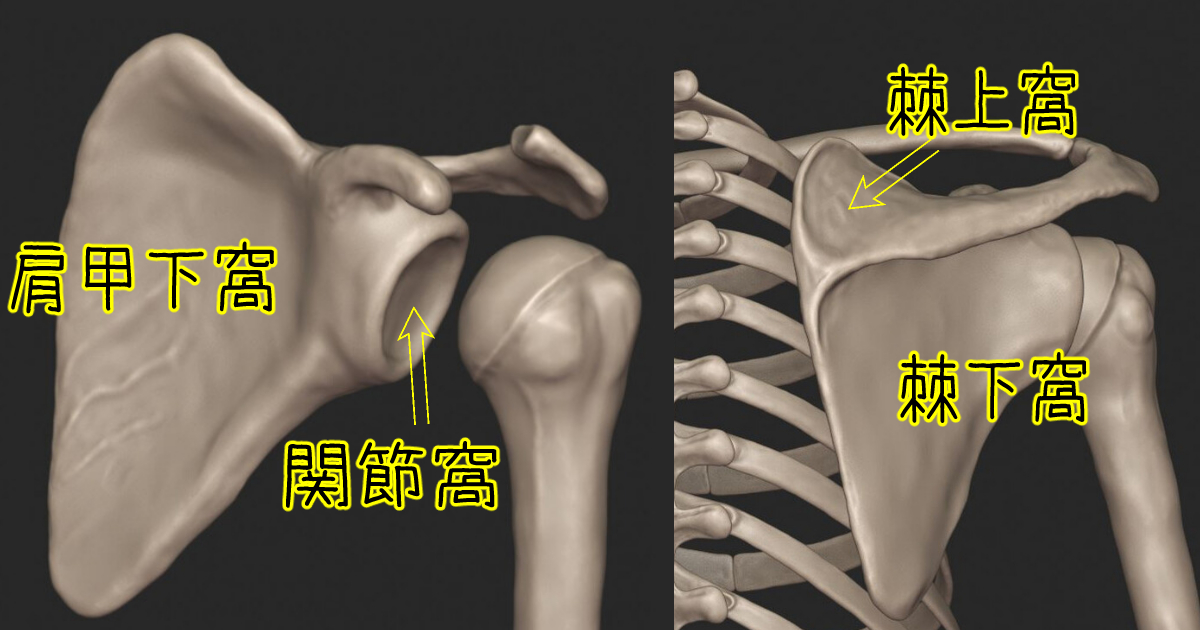

【肩甲骨の4窩】解剖学構造

【肩甲骨】にはいくつかの特徴的な窪み(窩)があり、それぞれの窪み(窩)は「関節面」「上腕」「肩関節」の動きに関与する「筋肉(骨格筋)」付着部になっています。

| 名称 | 説明 | 特徴など |

|---|---|---|

| 棘上窩 | 肩甲棘上の凹み | 「棘上筋」付着部 |

| 棘下窩 | 肩甲棘下の凹み | 「棘下筋」付着部 |

| 肩甲下窩 | 「肩甲骨前面(肋骨面)」の凹み | 「肩甲下筋」付着部 |

| 関節窩 | 「肩甲骨外側角」にある「上腕骨骨頭」と関節を作る凹み | 肩甲上腕関節関節面 |

【肩甲骨】「棘上窩」には「棘上筋」、「棘下窩」には「棘下筋」、「肩甲下窩」には「肩甲下筋」が付着していているなど、これらの凹みがあることよって【肩甲骨】を「肋骨面」に安定させながら広範囲の可動性を維持するための「筋肉(骨格筋)」が機能的に付着できます。

【肩甲骨】と肩関節複合体

【肩甲骨】は「肩関節複合体(肩甲帯)」の主要構成要素で、複数の骨と関節(機能関節含む)を構成しています。

| 名称 | 説明 | 特徴など |

|---|---|---|

| 関節窩上腕関節 (GH) | 「肩甲骨」と「上腕骨」による球関節 | 一般的に「肩関節」と呼ばれる 「上腕骨(腕)」可動範囲の直接的要素 |

| 肩鎖関節 | 「鎖骨外側」と「肩甲骨肩峰」による滑走関節 | 「上腕骨(上肢)」を「体幹」に接続するサポート |

| 胸鎖関節 | 「鎖骨内側」と「胸骨(胸郭)」による滑走関節 | 「上腕骨(上肢)」を「体幹」に直接接続 |

| 肩甲胸郭関節 | 「肩甲骨」と「胸郭(肋骨)」による機能関節 | 解剖学上は「関節」ではない |

【肩関節】とは、「体幹」を起点に「腕(上肢)」を大きく広範囲に動かす関節ですが、運動生理学的に「上腕骨」「肩甲骨」「鎖骨」「胸郭(胸骨と肋骨)」で構成される4関節の相互作用で働く複合関節です。

-

-

【肩関節複合体(肩甲帯)】可動域(ROM)と運動方向【イラストわかりやすい解剖運動学】

人体最大の可動域を持つ、「上腕骨」「肩甲骨」「鎖骨」「胸郭(胸骨と肋骨)」による4関節の複合関節【肩関節(肩甲帯)】解剖学構造と運動学(運動方向と可動域)についてイラスト図解でわかりやすく解説していま ...

続きを見る

【肩甲骨 チェック!】姿勢や運動機能を改善する方法

【肩甲骨】は「肩関節複合体(肩甲帯)」構成要素の一つで、【肩甲骨】周りには複数の「筋肉(骨格筋)」「腱」「靭帯」などの組織が付着しています。

【肩甲骨】の動きが悪かったり、左右差があったり、位置がずれている場合は、【肩甲骨】周りの「筋肉(骨格筋)」が固くなっているか、筋緊張にアンバランスが生じているか、【肩甲骨】周りの「筋肉(骨格筋)」がその動きを忘れて(休んで)しまっている状態なので、既に姿勢が悪く、「肩こり」「首こり」「腰痛」「全身の不調」が生じているかもしれません。

【肩甲骨】の動きが制限されると、「腕(肩関節)」の動きや「胸郭」の動きも連動して制限されるので、五十肩や四十肩などの腕が上がらない症状や姿勢の悪さにもつながります。

【肩甲骨】の正しい知識と評価で問題を特定し、正しいストレッチ、マッサージ、筋トレなどを実践して、悩みや症状の改善を目指しましょう。

静止姿勢で【肩甲骨】位置チェック!

実際にはかなり個人差がありますが、【肩甲骨】は静止位で概ね以下の位置が正常位置の目安になります。

| 目安位置 | |

|---|---|

| 内側縁と背骨間の距離 | 6cm程度外側 |

| 長さ | 第2〜第7肋骨(T2〜T7-T9棘突起レベルで個人差あり) |

| 前額面回旋 | 30° 〜45°内旋 |

| 矢上面傾斜角度 | 10°〜20°前傾 |

| 上方回旋角度 | 背骨を垂直軸として2°〜 3° |

大体の位置をイメージできるようにしておくと姿勢や運動機能評価に役立ちますが、機能には個人差があるため、この位置からズレているから必ず異常という訳ではありません。

「肩甲骨」機能を正しく評価

【肩関節】解剖学構造に加えて、【肩甲上腕リズム】を理解しておくことで、肩周りの筋肉や靭帯の負担軽減や姿勢改善、肩の痛みや可動域制限の予防や解消に役立ちます。

「肩甲骨はがし」「肩甲骨ほぐし」「肩甲骨ストレッチ」など、肩甲骨の動きを良くすると姿勢が良くなったり「肩こり」「首こり」「腰痛」などが解消するようにいわれていますが、【肩関節】自体の動きは非常に小さく複雑で、複数の筋肉が関与し、腕や胸郭の動きとも連動しています。

そのため、「胸郭」や「背骨」から正しい姿勢で土台を作り、【肩甲骨】の位置や動きをバロメーターにすることで、より効果的に全身の機能を高めたり、よい姿勢を維持できるようになります。

-

-

【肩甲上腕リズム】肩関節における上腕骨(腕)と肩甲骨(体幹)の動きの関係

「肩関節複合体(肩甲帯)」作用(運動)における「上腕骨」と「肩甲骨」運動学的相互作用である【肩甲上腕リズム】を理解しておくことで、肩周りの筋肉や靭帯の負担軽減、姿勢改善、肩の痛みや可動域制限の予防や解 ...

続きを見る

【肩甲骨】周囲筋肉の構造や作用を理解

「肩甲骨はがし」や「肩甲骨ストレッチ」などの効果を高めて「肩こり」や「腰痛」を予防するには、【肩関節】骨構造(解剖学)に加えて、【肩甲骨】に起始停止があり、【肩甲骨】の動きを含む「肩関節(肩甲帯)」を動かす「筋肉(骨格筋)」解剖学構造や作用を理解する必要があります。

【肩甲骨】に付着する主な「筋肉(骨格筋)」だけでもこれだけの種類がありますが、単独で理解するだけでなく、動きの中での相互作用や姿勢や関節運動に与える影響も含めて、知識を整理していくことが重要です。

| 筋肉名 | 肩甲骨付着部位 | 起始停止 |

|---|---|---|

| 肩甲下筋(ローテーターカフ) | 肩甲下窩の内側2/3 | 起始 |

| 棘上筋(ローテーターカフ) | 棘上窩の内側2/3(脊椎上面含む) | 起始 |

| 棘下筋(ローテーターカフ) | 棘下窩の内側2/3 | 起始 |

| 小円筋(ローテーターカフ) | 後面外側縁上部2/3 | 起始 |

| 大円筋 | 後面外側縁下部1/3 | 起始 |

| 大菱形筋 | 後面内側縁(肩甲棘と対称になるような走行) | 停止 |

| 小菱形筋 | 後面内側縁(肩甲棘から下角) | 停止 |

| 小胸筋 | 烏口突起内側縁上面 | 停止 |

| 烏口腕筋 | 烏口骨突起の先端の内側部 | 起始 |

| 肩甲挙筋 | 背面内側縁(上角から肩甲棘) | 停止 |

| 前鋸筋 | 前面内側縁(上角から肩甲棘+内側縁+下角) | 停止 |

| 三角筋 | 肩甲棘下縁(後部繊維)肩峰外側縁(中部繊維) | 起始 |

| 僧帽筋 | 肩甲棘上縁および肩峰内側縁 | 停止 |

| 広背筋 | 下角 | 起始 |

| 上腕二頭筋 | 関節上結節(長頭)烏口突起先端外側(短頭) | 起始 |

| 上腕三頭筋長頭 | 関節下結節 | 起始 |

| 肩甲舌骨筋 | 肩甲骨上縁~烏口突起内側 | 起始 |

-

-

【肩関節(肩甲帯)の筋肉】種類一覧まとめ【イラスト図解でわかりやすい筋肉解剖学】

人体で一番可動範囲や角度が大きい「肩関節複合体」を支えて動かす筋肉群【肩関節(肩甲帯)の筋肉】の名称、分類、解剖学(起始停止・作用・神経支配)を一覧にまとめました。 【肩関節(肩甲帯)の筋肉】とは?構 ...

続きを見る