たった3分!誰でもできる最強エクササイズ「【ラジオ体操第一】⑦体をねじる運動」を解剖学と運動学の視点から分析し、「うまくできない時の軽減方法」「効果を高めるためのコツ」「上級者向けアレンジ」などを提案します。

【ラジオ体操】は3分で終わる最強エクササイズ!

「なにか運動しないと!」と思ったらまず選択肢に入れて欲しいのが【ラジオ体操第1】!

わかりやすいシンプルな体操の組み合わせで老若男女誰でもできるように作られている体操なので軽い運動効果しかないと思っている人も多いのですが、【ラジオ体操】を正しく理解して丁寧に実践すれば、たった3分でも全身をバランスよく整える美容健康効果に優れた最強エクササイズになります。

「ダイエットやボディメイクをしたいけれど何から始めたらよいかわからない」「運動を始めたいけど難しいのは続かない」など身体の悩みがあるけれどどんな運動がいいかわからない場合は、まず「ラジオ体操」を極めてみることをオススメします!

【⑦体をねじる運動】ラジオ体操の正しいやり方と解剖学

ラジオ体操第一の7番目やるエクササイズは、【体をねじる運動】です。

「背骨の動きを柔軟にし良い姿勢をつくる」ことが目的で、公式サイトには以下のような効果があると記載されています。

- 正しい姿勢づくり

- 内臓器官働き促進

- 腰痛予防

【公式サイトより引用】

重要な運動要素

「【ラジオ体操第一】⑦体をねじる運動動」のメインターゲットとなる動きは「背骨の回旋」運動で、小さな椎骨が積木のように重なって身体の中心を作っている背骨を回旋させることで、姿勢を根本から整える効果やウエストシェイプ効果が期待できます。

| 重要な運動 | 目的 |

|---|---|

| 背骨の回旋 | 背骨を強化 姿勢改善 腹腔を支える筋肉の強化 |

| 背骨と四肢の運動連携 | 安定性(バランス)強化 |

下半身(骨盤含)をしっかりと安定させた状態で小さくねじる運動:「背骨を回旋させる運動(インナーマッスルメイン)」と大きくねじる運動:「背骨を回旋させる運動に胸郭(肩甲骨含む)運動を連動させてクロスシステムと呼ばれる斜め方向の筋膜のつながりにそった筋肉を刺激する運動」が組み合わされています。

椎骨が積み重なった背骨構造を支える多数多層筋肉群の柔軟性を向上させつつ、普段あまり動かさない方向への筋肉刺激が加わるので、整った姿勢を保持する筋力やバランス能力を鍛える効果に優れた運動です。

ウエストをひねる運動でもあるので、内臓マッサージ効果で内臓器官の働きを促進し、お腹周りを囲むコルセットである「腹横筋」「腹斜筋」「腰方形筋」を左右バランスよく鍛えて体幹を強化し、腰痛予防効果も期待できます。

基本姿勢(スタートポジション)

「【ラジオ体操第一】⑦体をねじる運動」の準備姿勢(スタートポジション)は、これまで同様に「【ラジオ体操第一】①伸びの運動」で整えた背骨と骨盤をニュートラルした良い姿勢で、肩・首・腕はリラックして体側に自然に添え、脚は肩幅よりも広く真横に開き(股関節外転)土台を左右対称に安定させます。

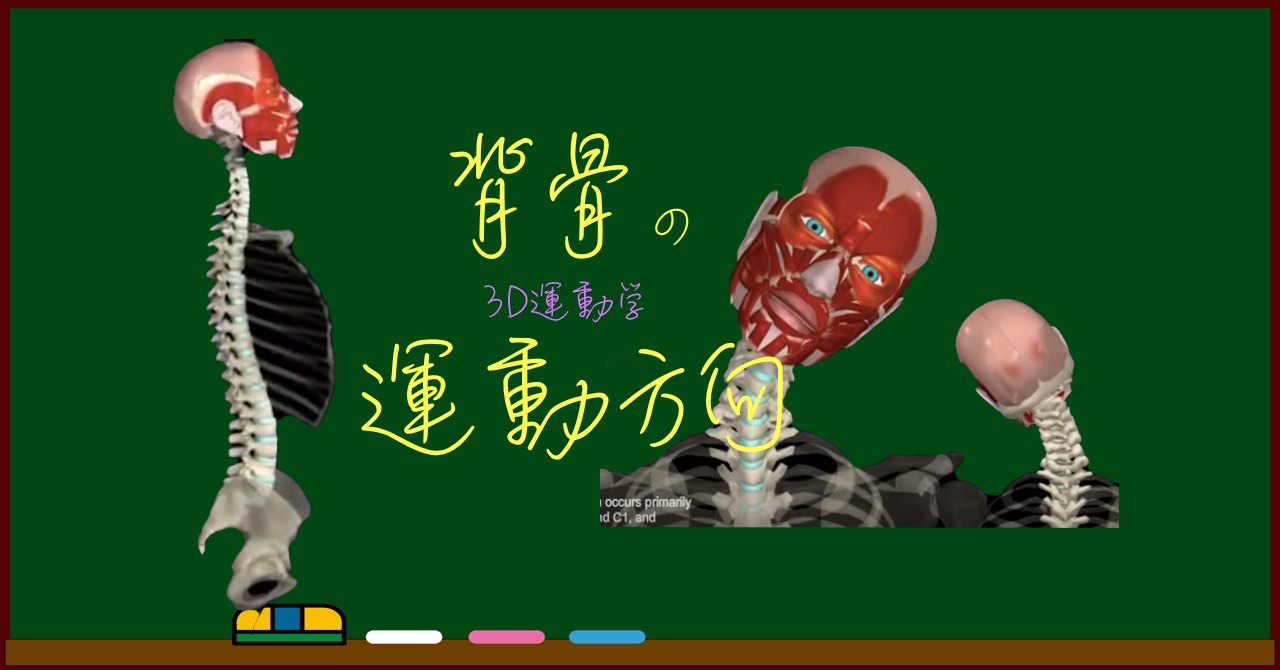

運動方向と可動域

「【ラジオ体操第一】⑦体をねじる運動」のやり方やコツについて公式サイトでは以下のように記載されています。

腕の勢いにつられて脚が動かないように

- 腕を軽く振りながら体を左、右、左、右とねじる

- 腕を斜め上に大きく振りながららせん状に体をねじる

- 反対側も同様に

【公式サイトより引用】

「【ラジオ体操第一】⑦体をねじる運動」は、「小さいねじり:身体を左右にねじる」「大きいねじり:腕を斜め上方に振りながら螺旋状にからだをねじる」と2種類のねじり方で左右(背骨)に身体をねじるエクササイズです。

| パーツ | 運動方向 |

|---|---|

| 背骨 | 回旋 |

| 胸郭(胸椎と肩甲骨含む) | 回旋 |

| 肩関節 | 回旋を誘導 |

「ラジオ体操効果を高めるコツ」と「よくある間違いの対処法」

「【ラジオ体操第一】⑦体をねじる運動」は、「小さいねじり:身体を左右にねじる」「大きいねじり:腕を斜め上方に振りながら螺旋状にからだをねじる」と2種類のねじり方で左右に身体をねじるエクササイズですが、いずれの場合も、小さな椎骨が積木のように積み重なって1本のしなやかな長い棒のような骨である「背骨の回旋運動(椎骨ひとつひとつの連動)」がターゲットです。

| 運動要素 | 効果を高めるコツ |

|---|---|

| 背骨の回旋 (胸郭含む) |

背骨の解剖学構造を意識して、椎骨ひとつひとつをねじるイメージで丁寧に行う |

| 腕での誘導 (胸郭含む) |

腕の振りで方向を決めて(筋肉の走行方向と一致)負荷を調整する |

| 姿勢軸 | 軸を伸ばして安定させて可動性を高める |

お手本通りの姿勢を作ろうとするよりも、その姿勢や動作をする目的を優先し、必要に応じて姿勢や運動方向の調整や軽減をしましょう。

背骨の解剖学構造を意識した回旋運動

【身体をねじる】つまり【背骨の回旋運動】を正しく行うには、前後や左右にブレない安定した基本姿勢が前提になります。

下半身は安定させたまま、小さな椎骨が積み重なってできている身体の中心にあるしなやかな柱である背骨を構成する椎骨ひとつひとつの回旋運動をイメージしながら身体をねじることで、背骨周りの筋肉がほぐれて姿勢の歪み(姿勢)が整って動きが滑らかになります。

頸椎、胸椎、腰椎と解剖学構造や付着している筋肉や層構造も異なるため、運動方向(回旋方向や可動範囲)もそれぞれ特徴がありますので、背骨の解剖学構造を意識して、椎骨ひとつひとつをねじるイメージで丁寧に回旋運動を行うことで、正しい姿勢でより効果的な刺激が入ります。

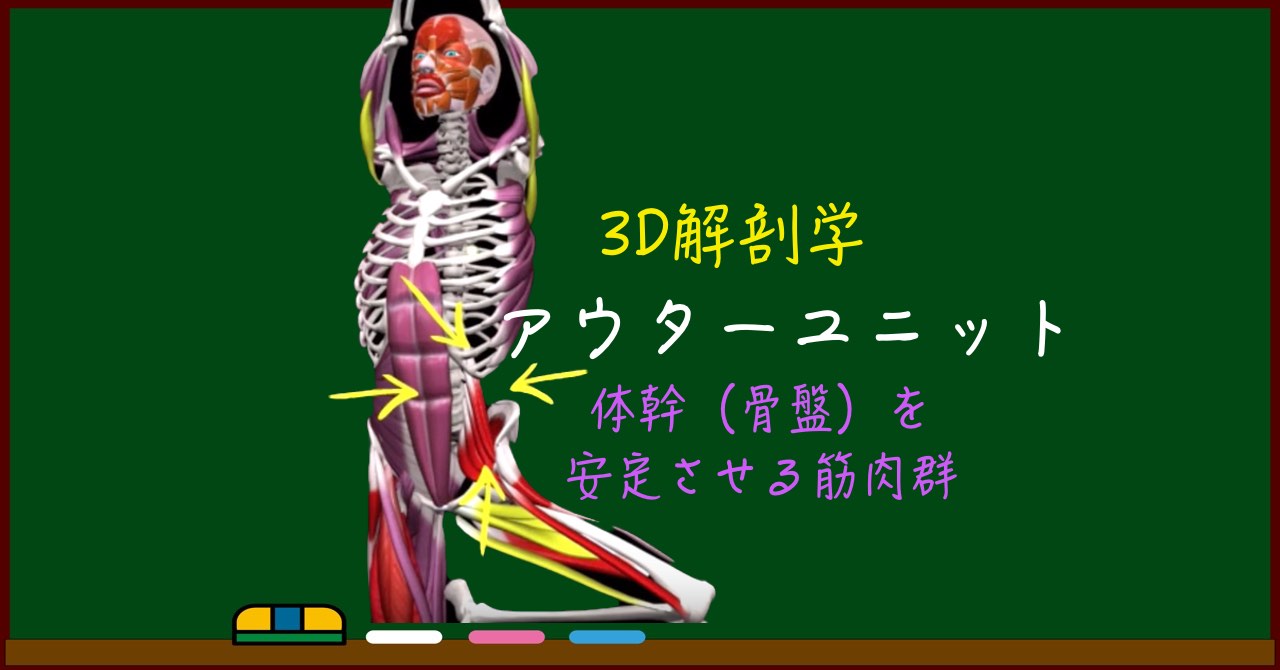

また、大きく斜め方向に螺旋状にねじる時は、クロスシステム(アウターユニット)と呼ばれる筋膜で斜めの運動方向つながって身体の安定性を高めている筋肉群を意識することで、筋緊張のアンバランスも解消され、立位バランスや立位での動作が安定して、姿勢改善、腰痛や肩こりの予防や解消に大きな効果が期待できます。

腕の動きで方向誘導と負荷調整

腕を振るのは運動方向への力(自重を使った負荷)を加えるためなので、腕の運動が目的ではありませんが、腕の動かす方向が背骨(椎骨)の運動方向やターゲットとなる筋肉の走行方向と一致していることがとても重要です。

背骨の運動に胸郭(肩甲骨や鎖骨を含む)は連動し、胸郭の動きに肩甲骨と上腕骨を動かす関節である肩関節(肩甲上腕関節)が連動するので、身体の解剖学構造と筋肉(筋膜)のつながりを理解して実践するとエクササイズの効果が格段にアップします。

肩や腕の余計な力を抜いて背骨の回旋を誘導させるように腕を振りますが、目線も腕の方向に合わせることで、筋膜のつながりにそった滑らかな動きになります。

負荷が大きいと感じる場合も、腕の振り方で調整しましょう。

軸はブレない

背骨の運動方向には前後(屈曲⇄伸展)、左右(側屈)、ひねり(回旋)がありますが、回旋運動を正しく効果的に行うには、前後左右にブレないように安定させる必要があります。

背骨を構成する骨である椎骨と椎骨の間に十分な隙間があると回旋運動はスムースになりますので、頭上から引っ張られているイメージで背筋を伸ばす(重力に対抗して背筋を伸ばす)意識を持つことで、より効果的に背骨まわりの筋肉に刺激が入りますし、前後や左右のブレも起こりにくくなります。