たった3分!誰でもできる最強エクササイズ【ラジオ体操第1】 ①伸びの運動 を解剖学と運動学の視点から分析し、「うまくできない時の軽減方法」「効果を高めるためのコツ」「上級者向けアレンジ」などを提案します。

【ラジオ体操】は3分で終わる最強エクササイズ!

「なにか運動しないと!」と思ったらまず選択肢に入れて欲しいのが【ラジオ体操第1】!

わかりやすいシンプルな体操の組み合わせで老若男女誰でもできるように作られている体操なので軽い運動効果しかないと思っている人も多いのですが、【ラジオ体操】を正しく理解して丁寧に実践すれば、たった3分でも全身をバランスよく整える美容健康効果に優れた最強エクササイズになります。

「ダイエットやボディメイクをしたいけれど何から始めたらよいかわからない」「運動を始めたいけど難しいのは続かない」など身体の悩みがあるけれどどんな運動がいいかわからない場合は、まず「ラジオ体操」を極めてみることをオススメします!

【伸びの運動】ラジオ体操の正しいやり方と解剖学

ラジオ体操第1の最初のエクササイズは、【伸びの運動】です。

「背筋を伸ばしてよい運動姿勢を作る」ことが目的で、公式サイトには以下のような効果があると記載されています。

【公式サイトより引用】

- 正しい姿勢づくり

- 肩こり予防

- リフレッシュ効果

重要な運動要素

ラジオ体操第1の最初のエクササイズである【伸びの運動】でポイントになるのは、「姿勢の軸を伸ばすこと」と「肩関節の動きを意識すること」です。

| 重要な運動 | 目的 |

|---|---|

| 姿勢の軸を(重力に対抗して)伸ばすこと | 椎間を広げて姿勢を整える |

| 肩関節(肩甲帯全体)の動きを意識すること | 肩こりの予防解消 肩関節可動域(柔軟性)向上 |

普段私たちは、重力という下向きの力に対抗しながら2本足で立位姿勢を保持していますので、軸となる背骨と背骨の間が狭くなったり、前後のバランスが崩れた姿勢で肩が前に出たりしがちです。

【伸びの運動】は、肩関節を最大可動域に動かしながら重力に対抗して上方向へ身体を伸ばす運動なので、上半身の筋肉をバランスよく収縮させながら姿勢を整える効果と肩関節周りの筋肉をストレッチする効果に優れています。

肩関節構造と背骨は解剖学的なつながりがあり、背骨を軸とする姿勢は肩関節可動域(腕の上がりにくさ)に影響しますし、肩関節の可動性(柔軟性)を維持することで、姿勢が整いやすくもなります。

また、肩を大きく動かすことで胸郭も広がりますので自然と呼吸が深くなり、椎間を広げて背骨を長くすることで姿勢が整って循環が良くなり、自律神経機能も整いやすくなるので、「心身のリフレッシュ効果」も期待できます。

この体操に含まれる運動要素はその後に続くラジオ体操の準備体操のような役割をしますが、「朝起きたばかりの身体にスイッチを入れたい時」や「パソコン作業で猫背がちになった時のリフレッシュにも最適なエクササイズ」になります。

更に、ヨガポーズを練習する時も、負荷の大きいトレーニング(エクササイズ)をする時「背骨の間を広げるように上方向に背筋を伸ばす意識」は常に必要ですし、肩関節の可動域制限は運動のためのポーズや姿勢に影響しますので、これからいろんな運動に挑戦したい人も、身体の基本構造を意識した正しい姿勢とやり方をマスターしましょう。

基本姿勢(スタートポジション)

どんなエクササイズ、筋トレ、ヨガなどの運動メニューでもそうですが、基本となる姿勢(スタートポジション)はとても重要です。

基本の姿勢が正しくできていないと、次に続く動作を正しく行うことができないのはもちろん、無理にポーズ(姿勢)を取ろうとすると代償動作で、関節(骨)や筋肉を痛めてしまったり、せっかく運動しても気になる症状や状態を悪化させてしまう可能性もあります。

ラジオ体操第1の最初のエクササイズである【伸びの運動】の基本姿勢(スタートポジション)は、「背骨」と「骨盤」をニュートラルにした良い姿勢です。

特に①伸びの運動は、「背筋を伸ばして良い姿勢を作る」こと自体が目的なので、自分の中心軸を感じ「骨盤」と「背骨」がニュートラルとなる姿勢をしっかり自分で意識できるようになりましょう。

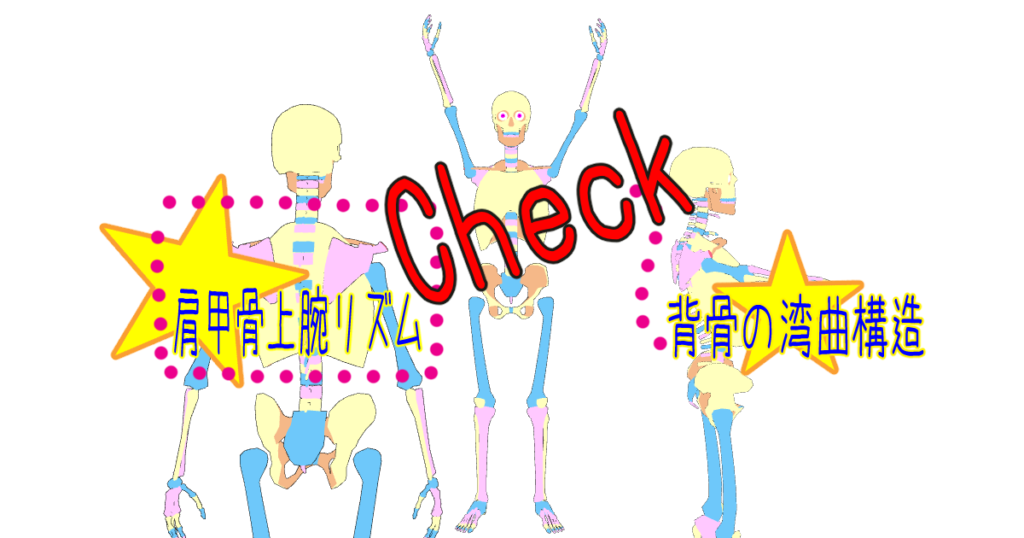

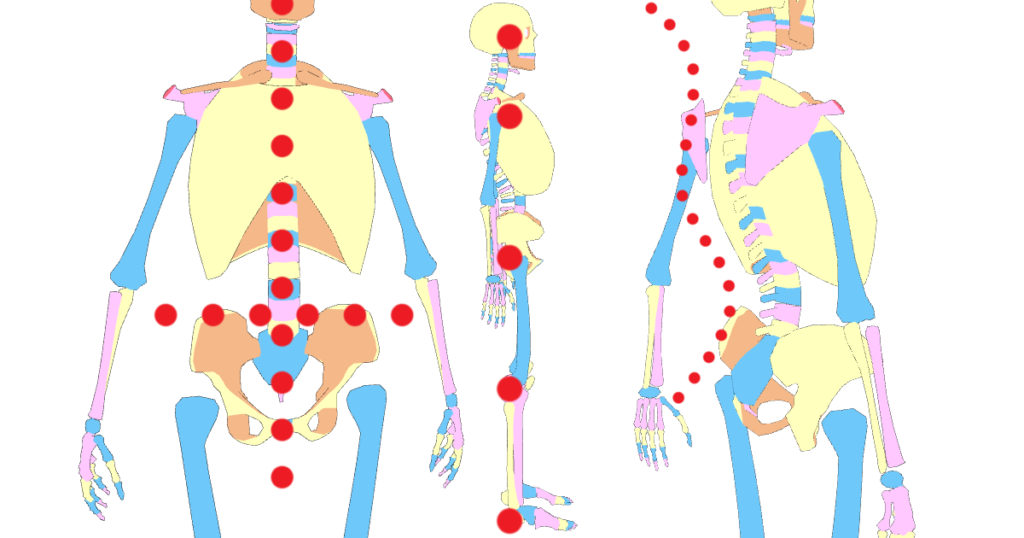

【骨盤ニュートラル】とは骨盤が前後にも左右にも傾いていない状態のことで、【背骨ニュートラル】とは背骨の自然なS字カーブ (生理的湾曲)が保持されている状態のことで、正面から見た時と真横で要点を結んだ線が真っ直ぐになる状態のことです。

通常「真っ直ぐ立った良い姿勢」とされるニュートラルポジションでは、膝蓋骨(膝小僧)が正面を向いて、足のつま先も真っ直ぐ前に揃えた状態になりますが、公式サイトの正しいやり方の動画や図解ではかかとは左右揃えたまま、つま先を外にそれぞれ45度程度づつ(両足のつま先で90度)開いています。

公式サイトに記載されている注意ポイント(コツ)では、脚(足)のポジションに関する記載はありませんし、この体操の目的を考えると脚(足)の位置にこだわるよりも、まず「骨盤」と「背骨」をニュートラルに整えて腕(肩関節)と上半身をしっかりと伸ばせるように安定する足(脚)のポジションに調整するのが正解です。

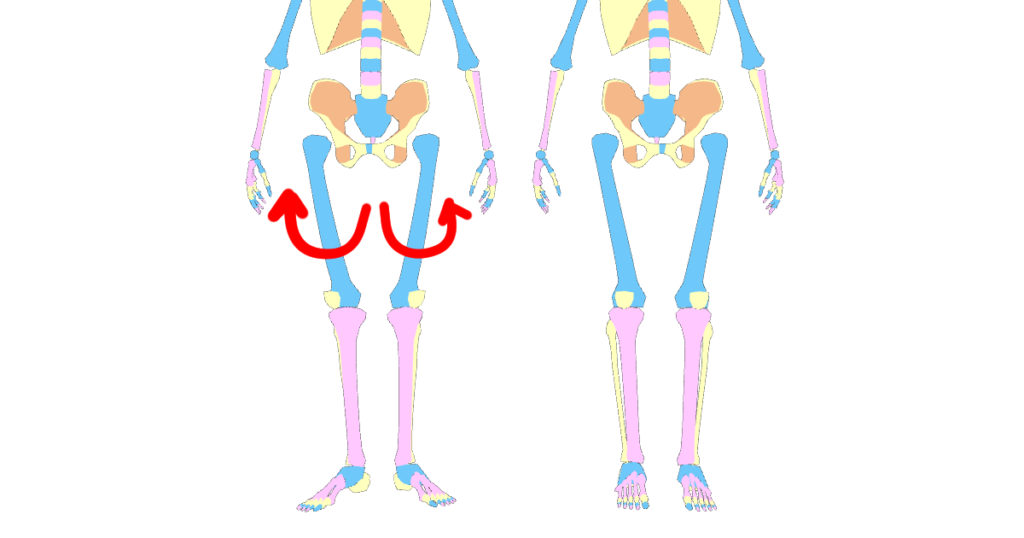

足のつま先を外に向けるには股関節を外旋した状態にする必要があるため、足先を真っ直ぐ揃えているよりも普段意識しにくい「股関節内転筋群」や「深層外旋六筋」などお尻周りのインナーマッスルへの負荷が増えて立位での姿勢保持システムも変化するため、運動負荷や効果が変わってきます。

実際に真っ直ぐつま先を揃えて立った状態からつま先だけ外に開いてみてください。

太ももと内側の筋肉とお尻がギュッと引き締まるのを実感できると思いますが、同時に反り腰にもなりやすいので背骨と骨盤をニュートラルに保つには骨盤や太ももの前側にある「腸腰筋」や「腹筋」もしっかり収縮させる必要が出てきます。

つまり、脚を揃えてつま先を外に向けるだけで良い姿勢を維持するために作用する筋肉の種類や負荷が増えるので姿勢保持も難しくなりますが、慣れてきたら足の向きにも意識を向けるとより多くの美容健康効果が期待できます。

美しい脚のラインで魅せるバレエでは、つま先をま先を外にそれぞれ45度程度づつ(両足のつま先で90度)開いたお手本のような足の位置が基本姿勢で、普段意識しにくい「股関節内転筋群」を強化でき、「骨盤」から姿勢を整える意識も強化できます。

ただし、X脚やO脚の方や骨や関節などに変形がある場合などで骨格構造に問題がある(正常ではない)場合は個別に調整が必要なので、「背骨」と「骨盤」ニュートラルだけ意識して脚のラインや足の向きは自然に安定する状態にしておきましょう。

運動方向と可動域

「【ラジオ体操第一】①伸びの運動」のやり方やコツについて公式サイトでは以下のように記載されています。

腕をよく伸ばして、ゆっくり高く上げ、背すじを伸ばしましょう。

【公式サイトより引用】

- 息を吸いながら腕を前から上げ

- 息を吐きながら腕を横から下ろす

「【ラジオ体操第一】①伸びの運動」は、基本姿勢(先ほど説明したスタートポジション)からとても簡単な2ステップ【息を吸いながら腕を前から上げ⇄息を吐きながら腕を横から下ろす】を2回繰り返すだけです。

解剖学要素に分解すると、「骨盤」以下は固定した状態で、「背骨(椎間関節)運動」「肩関節(複合関節)運動」「呼吸(胸郭と腹腔の運動)」の組み合わせになります。

息を吸いながら腕を前から上げる

| パーツ | 運動方向 |

|---|---|

| 背骨(椎間) | 椎間を広げる (上へ伸びながら姿勢を整える) |

| 肩関節 | 屈曲(前方屈曲) |

| 胸郭と腹腔 | 拡大(吸気) |

息を吐きながら腕を横から下ろす

| パーツ | 運動方向 |

|---|---|

| 背骨(椎間) | 伸びた椎間を維持 (良い姿勢を保持) |

| 肩関節 | 内転 |

| 胸郭と腹腔 | 戻る(吸気) |

「ラジオ体操効果を高めるコツ」と「よくある間違いの対処法」

「【ラジオ体操第一】①伸びの運動」は、要素となる解剖学構造や運動学、それぞれの相乗効果を意識することで効果を最大限高められます。

| 運動要素 | 効果を高めるコツ |

|---|---|

| 背骨 | 上方向に軸を伸ばす 重力に対抗して良い姿勢を維持する |

| 肩甲帯(肩関節複合体) | 肩甲上腕リズムを意識する 上半身と腕のつながりを意識する |

| 呼吸 | 動きに合わせて深く呼吸する 胸郭と腹腔の筋肉を意識する |

また、お手本通りの姿勢を作ろうとするよりも、その姿勢や動作をする目的を優先し、必要に応じて姿勢や運動方向の調整や軽減をしましょう。

背骨の軸を意識!

背骨を曲げたり後ろに反らせたりする動作は日常でもよく行いますが、軸を伸ばす運動はわかりづらい(イメージしにくい)かもしれません。

背骨は1本の骨ではなく、小さな椎骨を積み木のように積み重ねた構造になっていますので、椎骨と椎骨の間を広げるようなイメージで、頭のてっぺんから紐で引っ張られるようなイメージで上方向に伸びます。

腰を反る動きとは全く別なので、背骨の解剖学を意識しながら練習してみましょう。

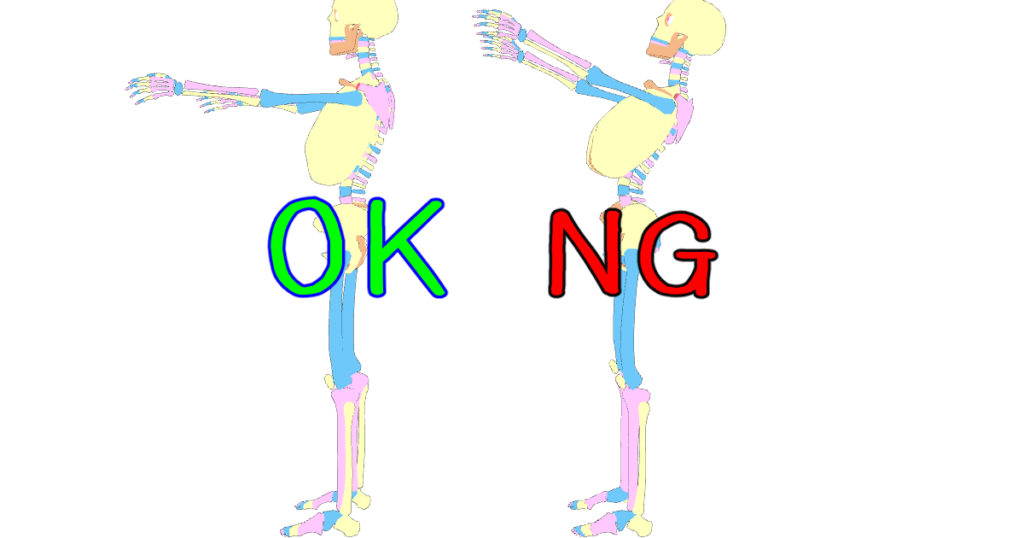

①伸びの運動では腕を挙上しながら背骨を伸ばすので、解剖学の運動学の知識がない場合や肩関節の可動域が比低い(柔軟性がない)場合、代償で背骨(腰)を反って腰を痛めてしまう間違いがよくあります。

腕を上げること自体が目的の運動ではないので、腕が五十肩などで上がりにくいと感じる場合は無理に腕をあげようとせず、背筋を上に向かって伸ばしていく意識を優先することで正しく効果的な運動になります。

また、公式サイトでは、つま先を45度程度開いた状態を正しい基本姿勢としていますが、足を揃えたり、つま先を外に向けようとすると立位がグラグラしたり、骨盤が傾いて背筋が真っ直ぐにならない場合は、骨盤と背骨のニュートラルにできる姿勢を最優先にして、つま先の向きや脚幅を調整しましょう。

足のつま先位置は真っ直ぐに揃えたり、それでも安定しない場合は脚幅を安定するまで開いて軽減しましょう。

自分の身体の軸がわかって体幹の筋力がついてくると、足を揃えたきれいな立位姿勢が自然ととれるようになってきますし、つま先を外に開いた公式の姿勢にも自然と挑戦できるようになります。

呼吸も大事な運動要素!

この運動メニューでは、肩関節の運動と背伸びで胸郭や腹腔を物理的に広げているので、意識しなくても自然と呼吸が深まりやすくなっていますが、呼吸の仕組みを解剖学的に理解しておくことで更に効果を高められます。

呼吸も筋肉を使い意識的に調整できる運動メニューのひとつでもあり、「インナーマッスル強化効果」「姿勢改善効果」「代謝を高めてダイエット効果」など様々な美容健康効果が期待できます。

猫背姿勢になりがちな現代人は浅い呼吸が慢性化して、意識して呼吸をすること方法を忘れてしまっている人がたくさんいます。

姿勢をとることに一生懸命になって呼吸が止まってしまったり、意識すると呼吸がうまくできなくなってしまう場合は、まず上半身がリラックスできる安定した立位姿勢になっていることを確認しましょう。

下半身が安定していない場合、上半身や腕でバランスをとろうとしてしまい余計な力が入ってしまいますので、安定した立位姿勢が大前提です。

安定して肩の力の抜けた姿勢がとれたら、深呼吸だけ何回か繰り返してみてください。

呼吸に合わせて胸郭と腹腔が広がったり縮んだりするのを意識できるようになったら、息を吸って胸とお腹が広がっていくのに合わせて腕を前から上げてみてください。

正しい姿勢で気持ちよく背筋の伸びを感じたら数秒キープし、重力と自然の流れに任せて息を吐きながら腕を横からゆっくり下ろしていきます。

慣れてきたら、腹式呼吸や胸式呼吸など呼吸への意識の向け方でダイエット効果や下腹を凹ませる効果などに違いをつけることもできますし、日中の眠気覚ましには胸式呼吸、寝る前はリラックス効果の高い腹式呼吸などとアレンジするとひとつの体操でもより幅が広がります。

肩関節(複合関節)とのつながりを意識!

肩関節は人体の中でも一番可動範囲が大きく、関わる筋肉などの軟部組織の数も多く、姿勢、目線、筋肉の緊張状態など様々な要素で可動域が変化するため、肩関節(腕)の運動に合わせて背筋を伸ばす(椎間を開く方向へ筋肉を収縮させる)意識を持つことで、姿勢改善効果や全身の神経や血流などの流れを良くする効果を大きく高められます。

特に、「上腕骨の動きと肩甲骨の動きの連動(肩甲上腕リズム)」や「肩関節および肩関節周囲筋の解剖学構造」は運動前に確認しておきたい知識です。

①伸びの運動では腕を前から上げて横に下ろしますが、腕を前から上げる時は掌は体側(顔)の方向を向けておきますが、頭上で横から振り下ろす際(外転180度から90度にかけて)に掌が自然と回転しながら外転90度(腕が真横にある)時点で掌が下を向いている状態が一番肩の筋肉群に負担をかけずに最大可動域で動かせる自然な動きになります。

軸の伸びた良い姿勢が保持できていない場合、肩関節周りの筋肉が硬い状態になっている場合や肩甲上腕リズムを生かせていない場合は、腕(肩関節)が最大可動域まで上がりませんので、必要な対策をしましょう。

特に、「肩甲骨」の動きが悪い場合は、肩関節全体の動きだけでなく、軸を伸ばす背骨の運動や呼吸にも影響を及ぼすので、肩甲骨はがしなど肩甲骨周りの筋肉を緩めるストレッチやマッサージなどを行って肩甲骨が動きやすい状態にしておくとより効果的です。

四十肩や肩腱板断裂など肩に機能障害がある場合は腕を上げる必要はありません。

「肩甲骨やローテーターカフなどインナーマッスルを意識した小さな動きに変える」「上がる範囲までにする」「腕は自然に垂らしたまま肩甲骨と胸椎の動きのみにする」などして軽減し、呼吸と背筋を伸ばす運動に集中しましょう。

腕(上腕骨)を大きく動かさなくても、肩周りの筋肉をほぐしながら背筋を伸ばすことはできます。