上半身と下半身をつなぐ【股関節】構造(解剖学構造)と構成要素である「骨盤」と「大腿骨」に付着する筋肉の働きによって【股関節】が動く方向(作用)と範囲(関節可動域:ROM)についてイラスト図解でわかりやすく説明しています。

【股関節】解剖学構造と特徴

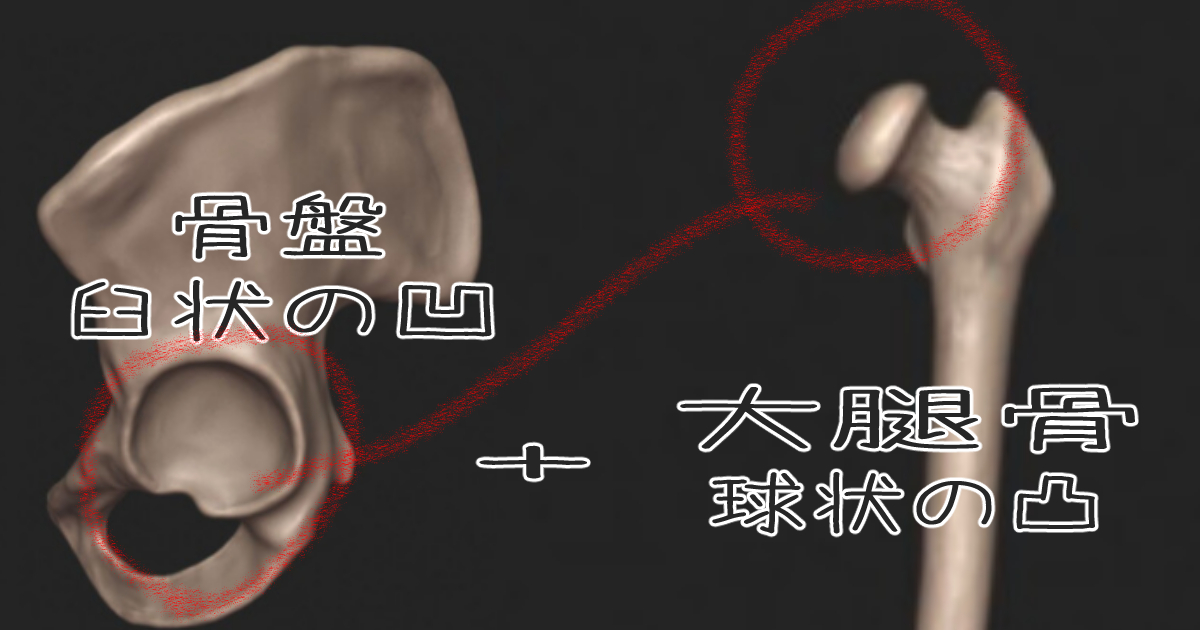

【股関節】は、「骨盤」の一部である「寛骨」の寛骨臼という深めの臼に、「大腿骨骨頭」という丸い球状の部分が結合してできている臼(球)関節です。

【股関節】は、球状の「大腿骨骨頭」が広く深い臼の中(寛骨臼内)を転がりながら広範囲に動ける構造なので、「関節の可動範囲が広い」ことと「安定した凹凸構造で骨が結合している関節なので安定性がある(脱臼しにくい)」ことが特徴です。

【股関節】は上半身を支えつつ立位歩行や運動において大きく動く関節なので、関節を囲み、股関節運動に作用する筋肉(骨盤周りの筋肉および太もも周りの筋肉)も大きく強力であることも理解しておくべき重要な特徴です。

また、太もも外側で触れることができる「大腿骨大転子」は、股関節運動を触診する目安になります。

【股関節】を構成する骨である【骨盤と大腿骨】についての更に詳しい解説はこちらの記事をご覧ください。

【股関節】運動方向(関節可動域:ROM)

【股関節】は球状の凹凸構造なので、骨構造だけみるとほぼ360度回転するように自由に動く関節ですが、どんな方向へでも自由にぐるぐる、ゴロゴロと転がるように動くようでは私たちの身体は安定しません。

【股関節】は上半身を支えつつ重心移動を伴う歩行や立位動作に主に作用する大きな関節のため、可動性に合わせて安定性も維持できるように筋肉などの軟部組織でしっかり囲まれていて、付着している筋肉の作用により主な運動方向が決まっています。

わかりやすいように対になる(拮抗する)動きをまとめると、3種類(6方向)の動きと大腿骨全体の円運動があります。

| 運動面 | 運動方向 |

|---|---|

| 矢状面 | 屈曲⇄伸展 (前後方向の動き) |

| 前額面 | 外転⇄内転 (左右(横)方向の動き) |

| 横断面 | 内旋⇄外旋 (内側および外側に捻る動き) |

| 回転 | 大腿骨全体の円運動 |

*実際の運動時はこれらの複数の運動方向が組み合わさって起こります。

*以下の記事で記載している正常関節可動域(このサイトでは参考ROM、最大可動域などとも表記している)は、日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会による「関節可動域表示ならびに測定法」 による条件で測地した場合の参考値で、規定姿勢で測定した場合、筋肉の柔軟性や骨構造の個人差によって異なります。(このサイトのイメージ図は日常や普段の動きから関節の動きをイメージできることを優先して作成しているため、上記測定法の姿勢ではない場合もあります。)

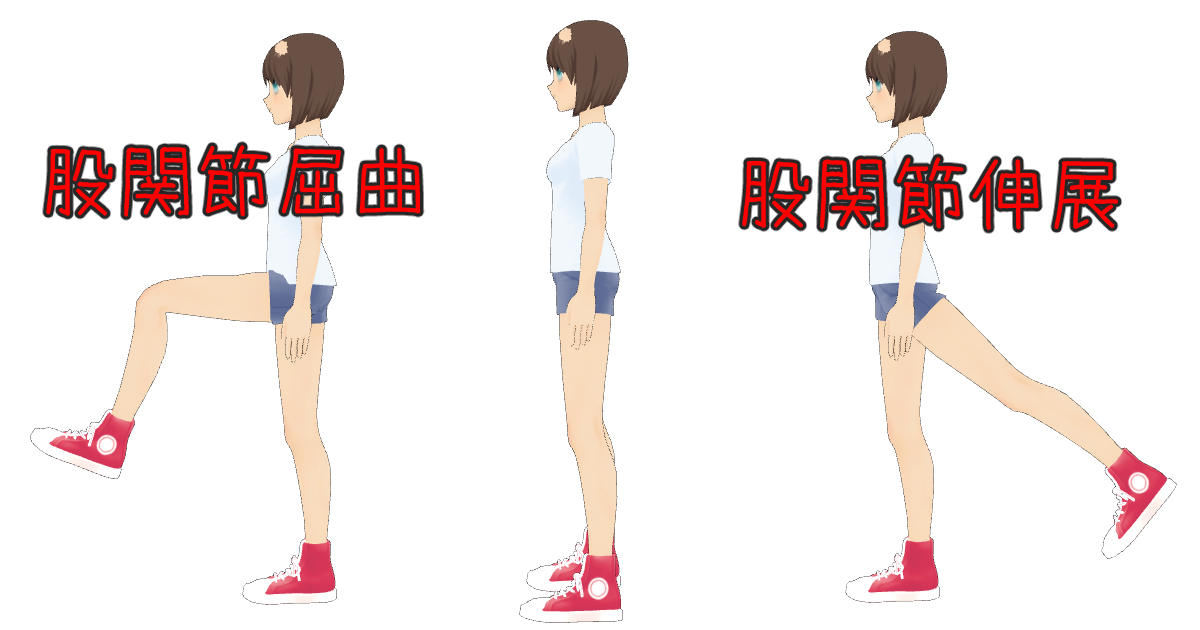

矢状面の動き(屈曲⇄伸展)

【股関節】矢状面の運動方向は「脚を前後に動かす」動作で、歩行や前屈など日常でも頻回に行う動作です。

【股関節屈曲】と【股関節伸展】は対になる(拮抗する)作用で、例えば、真っ直ぐに立った状態から左股関節を「屈曲または伸展」した場合のイメージ図は以下のようになります。

| 運動方向 | 参考ROM | 作用する筋肉 |

|---|---|---|

| 股関節屈曲 | 125度 | 腸腰筋 大腿直筋(大腿四頭筋) |

| 股関節伸展 | 15度 | 大臀筋 ハムストリング |

「股関節屈曲」には「骨盤前面」や「太もも前面」にある筋肉、「股関節伸展」には「骨盤後面(お尻)」や「太もも裏面」にある筋肉が働いていることも、前後の動きと連動してイメージできるようにしておきましょう。

股関節屈曲

【股関節屈曲】は、「大腿骨」と「骨盤前面(お腹)」を近づける動きのことで、歩行時はもちろん、ダンスやスポーツなどでもよく使う動きです。

【股関節屈曲】に主に作用する筋肉は、「腸腰筋」や「大腿直筋(大腿四頭筋)」などの身体前面で「股関節」に付着(経由)している筋肉群です。

【股関節】屈曲最大可動域の目安は125度程度です。

【股関節】屈曲角度が125度よりも極端に小さい場合は、太もも裏の「ハムストリング」やお尻の筋肉「大臀筋」がかなり短縮して硬くなっているなど改善すべき問題があるかもしれません。

股関節伸展

【股関節伸展】は「股関節屈曲」のリバースアクションで、「大腿骨」と「骨盤前面(お腹)」を遠ざける動きです。

最大可動域の目安は15度程度で、特に真っ直ぐ立った状態から脚を後ろに引く動作(後ろに脚を蹴り出す動作)は日常では意識しにくい動きなので、屈曲した【股関節】を元に戻す運動とイメージしておくとわかりやすいと思います。

身体の前側の方が後ろ側に比べて重要な器官が多く、ほとんどの時間を前を見て生活する私たちの身体は、【股関節】屈曲方向優位になりやすい傾向があります。

そのため、意識しないと【股関節伸展】に作用する筋肉(太もも裏の「ハムストリング」やお尻の筋肉「大臀筋」)の柔軟性や筋力は低下して腰が曲がった姿勢になりやすいので、「股関節屈曲と伸展」の筋肉がバランスよく整うように意識したストレッチや筋トレなどのセルフケアやコンディショニングを実践しましょう。

前額面の動き(外転⇄内転)

【股関節外転】と【股関節内転】は、前額面で対になる(拮抗する)「股関節」の運動方向です。

【股関節外転】と【股関節内転】は脚を左右方向に動かす運動のことで、サイドステップ、脚をクロスするヨガポーズ、サッカーのキック、脚を横に開脚する柔軟体操、脚を組むときなどによく働きます。

真っ直ぐに立った状態から「左股関節」を「外転」または「内転」した場合のイメージ図は以下のようになります。

脚の末端部が自由に動く状態(オープンチェーン)での【股関節外転】と【股関節内転】は、日常生活ではあまり意識が向かない運動方向ですが、重心が移動する歩行などの立位運動時に「骨盤」を左右方向で安定させる重要な働き(クローズドチェーン)でもあり、【股関節外転】と【股関節内転】に作用する筋肉の筋力低下や柔軟性低下は、骨盤の歪み、姿勢不良、立位バランス低下、脚のラインを崩すなどの原因になります。

| 運動方向 | 参考ROM | 作用する筋肉 |

|---|---|---|

| 股関節外転 | 45度 | 中臀筋 大臀筋 |

| 股関節内転 | 20度 | 股関節内転筋群 |

【股関節】周りの筋肉の一部でも機能低下や柔軟性を起こすと筋膜のつながりや連動で【股関節】の動き全体の制限やアライメント(姿勢)の崩れにつながりますので、普段意識しにくい運動方向こそしっかりと関節の動きの仕組みを理解して、運動メニューに取り入れましょう。

股関節外転

【股関節外転】は、「大腿骨」を身体の中心から外方向へ離す運動のことで、いわゆる「横開脚」運動のことです。

【股関節外転】に主に作用する筋肉はお尻の横にある「臀筋群(大臀筋や中臀筋)」で、最大可動域の目安は45度程度です。

「臀筋群(大臀筋や中臀筋)」は片脚立ちの時に支えとなっている脚側の骨盤を真っ直ぐに維持するために重要な働きをしているため、「臀筋群(大臀筋や中臀筋)」を鍛えることで、立位バランスや運動パフォーマンス改善につながります。

股関節内転

【股関節内転】は「股関節外転」と対になる(拮抗する)運動方向で、「大腿骨」を身体の中心に近づける運動のことです。

【股関節内転】は最大可動域の目安は20度程度で、椅子に座っている時に膝や脚の間が開かないようにくっつける時に意識する筋肉であり、脚のラインを真っ直ぐ維持するためにも重要な内ももの筋肉「股関節内転筋群」の作用で生じる運動です。

姿勢維持に重要であるものの、意識しにくい「股関節内転筋群」は凝りやすく、筋力も低下しがちですなので、正しい運動方向と筋肉の作用を意識しながら、ストレッチやマッサージ、筋トレなどを実践して、真っ直ぐな脚のラインと安定した歪みのない骨盤を手に入れましょう。

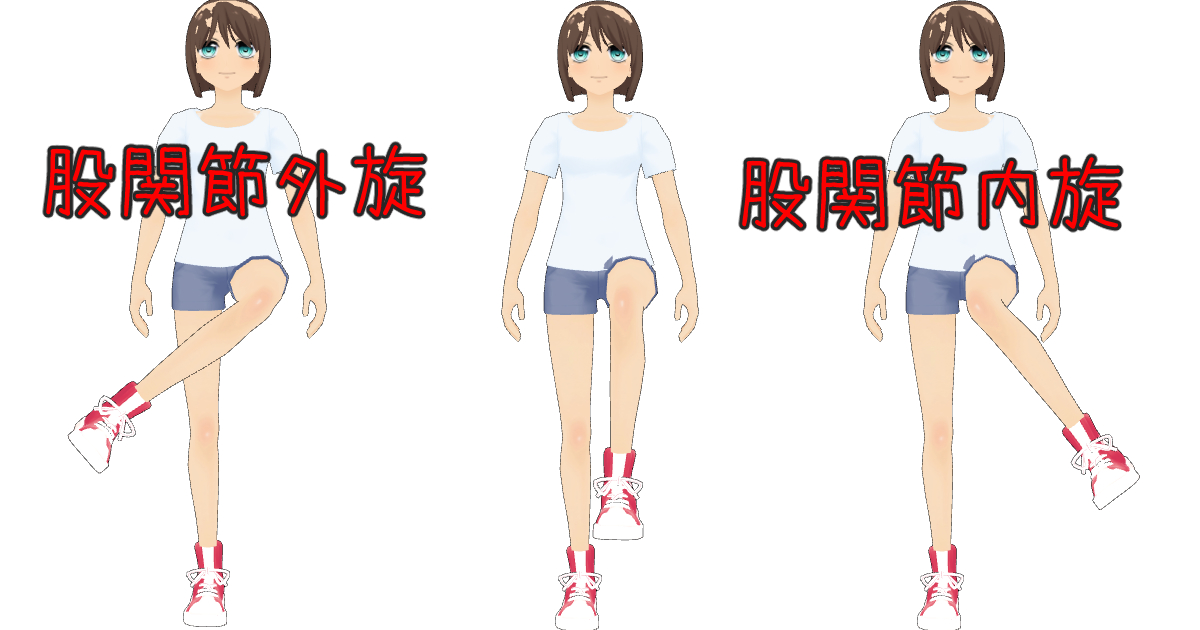

横断面の動き(内旋⇄外旋)

【股関節内旋】と【股関節外旋】は、大腿骨自身が軸となって内側および外側に捻れるように動く作用のことです。

【股関節】は球状の凹凸構造のため回旋する(捻れる)方向へも動き、様々な立位動作や姿勢に柔軟に対応したり、負荷を調整(衝撃を吸収)することができるようになっていて、通常は他の運動作用と同時に生じます。

真っ直ぐに立ち、「左股関節屈曲90度 + 膝関節屈曲90度を基本姿勢とし、【股関節内旋】と【股関節外旋】した場合のイメージ図は以下のようになります。

| 運動方向 | 参考ROM | 作用する筋肉 |

|---|---|---|

| 股関節内旋 | 45度 | 大腿筋膜張筋 中臀筋(前部繊維) 半腱様筋・半膜様筋(ハムストリングの一部) 恥骨筋・薄筋(股関節内転筋群の一部) |

| 股関節外旋 | 45度 | 大臀筋 腸腰筋 中臀筋(後部繊維) 大腿二頭筋(ハムストリングの一部) 深層外旋六筋 短内転筋・大内転筋(股関節内転筋群の一部) |

【股関節内旋】および【股関節外旋】には、「大臀筋」「中臀筋」「腸腰筋」「大腿筋膜張筋」の主動作筋の他にも、内ももの「股関節内転筋群」や裏ももの「ハムストリング」お尻深層の「深層外旋六筋」など多くの筋肉が作用しています。

同じ作用がある筋肉群の中でも【股関節内旋】と【股関節外旋】と補助作用が別れていることからもわかるように、【股関節内旋】と【股関節外旋】は主要な運動方向というよりも、【股関節】の他の運動方向に多様性や安定性を付加する要素としてとても重要です。

股関節内旋

【股関節内旋】とは、「大腿骨」を内側に(身体の中心線に向かって)ねじる運動のことで、X脚を作るように太ももが動く「股関節運動」をイメージするとわかりやすいと思います。

【股関節内旋】に作用している主な筋肉は、大腿筋膜張筋と中臀筋(前部繊維)で、半腱様筋・半膜様筋(ハムストリングの一部)、恥骨筋・薄筋(股関節内転筋群の一部)なども補助的に作用します。

ハムストリングは「股関節伸展」、股関節内転筋群は「股関節内転」が主な作用ですが、【股関節内旋】にも作用して全体として股関節の安定した動きを作っています。

【股関節内旋】最大可動域の目安は45度程度です。

股関節外旋

【股関節外旋】とは、「大腿骨」を外側に(身体の中心線から離れる方向に)ねじる運動のことで、O脚を作るように太ももが動く「股関節運動」をイメージするとわかりやすいと思います。

【股関節外旋】に作用している主な筋肉は、「大臀筋」と「腸腰筋」ですが、お尻深層部ある「深層外旋六筋」や太ももに筋腹がある「半腱様筋・半膜様筋(ハムストリングの一部)」「短内転筋・大内転筋(股関節内転筋群の一部)」なども補助的に作用ししています。

ハムストリングは「股関節伸展」、股関節内転筋群は「股関節内転」が主な作用ですが、【股関節外旋】にも作用して全体として股関節の安定した動きを作っています。

【股関節外旋】最大可動域の目安は45度程度です。

大腿骨円運動

【股関節】は球(臼)関節なので、「大腿骨」で円を描くような運動もできます。

「外旋⇄内旋」は「大腿骨」自体が軸となって回旋する運動ですが、「大腿骨円運動」では「大腿骨骨頭」は関節面に安定させたまま遠位部で円(円錐)を描くように動く作用で、足や膝など遠位部で円を描くような動きをする時の「股関節」運動とイメージするとわかりやすいと思います。

「大腿骨円運動」では、円の半径(円の大きさ)や回る方向(時計周りか反時計周りか)はコントロール可能です。

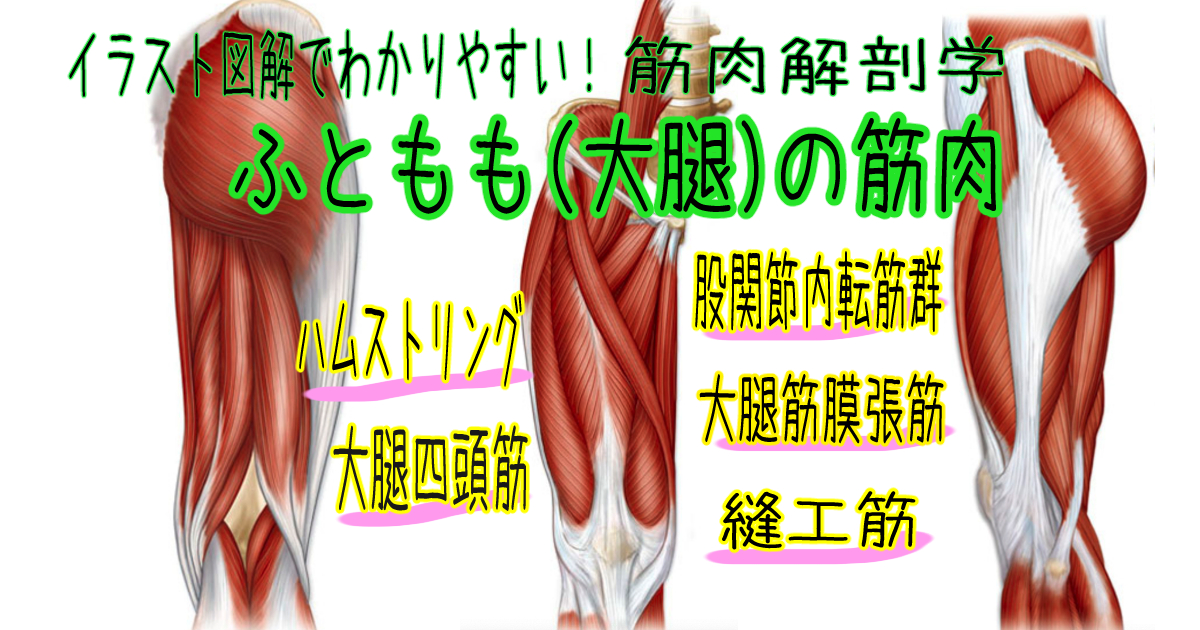

【股関節運動】に作用する筋肉

股関節運動には、「骨盤」や「お尻」周りに筋腹がある筋肉と「太もも(大腿骨)「に筋腹がある筋肉が主に作用します。

それぞれの筋肉の起始停止、作用、支配神経、ストレッチや筋トレなどの方法は以下のページを参考にしてください。