足部(足底と足背)内に筋腹がある【足と足趾の筋肉(足部内在筋)】の名前、種類、分類(層と機能)、解剖学構造(起始・停止・作用・神経支配など)、足部のアーチ構造や人間特有の役割について一覧にまとめました。

【足と足趾の筋肉】種類と名前一覧(リスト)

【足と足趾の筋肉】と、二本足歩行や立位動作において全身を支える足部構造内に筋腹を持つ筋肉群で、足背筋にある「短母趾伸筋」「短趾伸筋」と足底部にある「母趾外転筋」「短趾屈筋」「小趾外転筋」「足底方形筋」「虫様筋」「短母趾屈筋」「母趾内転筋」「短小趾屈筋」「小趾対立筋」「底側骨間筋」「背側骨間筋」を含みます。

【足と足趾の筋肉】は、機能や走行から「足背の筋肉(足背筋)」と「足底の筋肉(足底筋)」に分類でき、足底筋膜下にある「足底の筋肉(足底筋)」は、更に4層に分類できます。

| 筋肉名 | |

|---|---|

| 足背筋 | 「短母趾伸筋」「短趾伸筋」 |

| 足底筋 | |

| 第1層 | 「母趾外転筋」「短趾屈筋」「小趾外転筋」 |

| 第2層 | 「足底方形筋」「虫様筋」 |

| 第3層 | 「短母趾屈筋」「母趾内転筋」「短小趾屈筋」「小趾対立筋」 |

| 第4層 | 「底側骨間筋」「背側骨間筋」 |

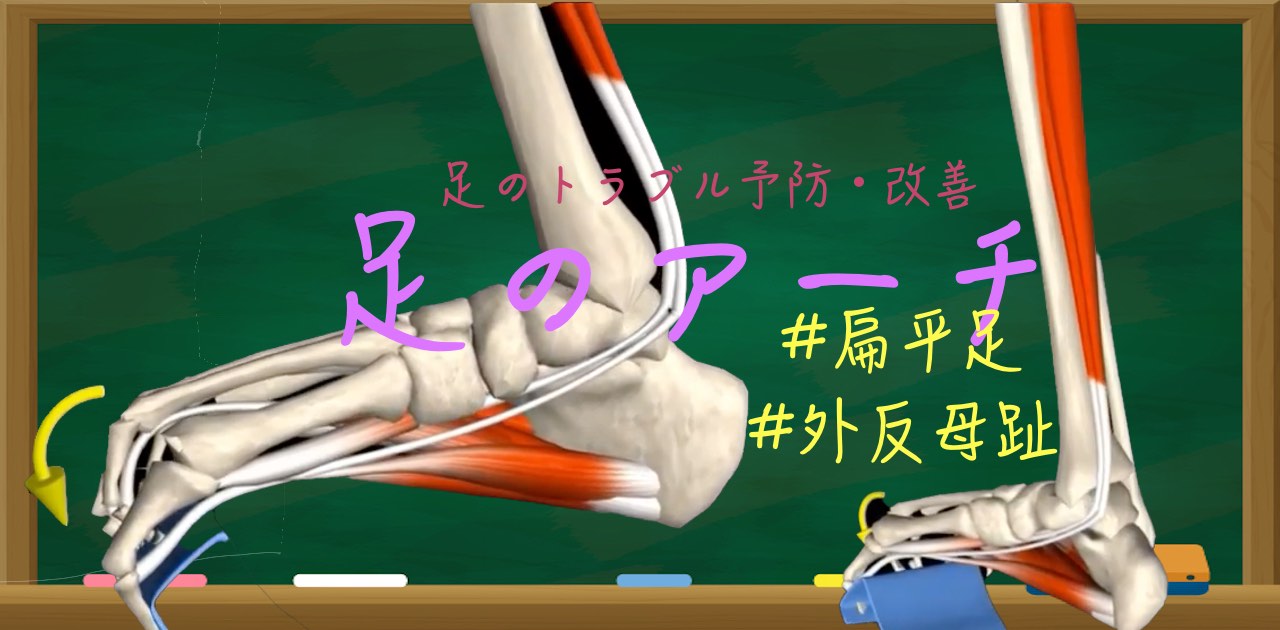

【足と足趾の筋肉】は、土踏まず(足のアーチ)の形成など二本足歩行を獲得した人間特有の機能を調整し高めるために重要な役割をしている筋肉群で、【足と足趾の筋肉】のコンディションは全身の健康、扁平足や外反母趾など足の機能障害、転倒や運動パフォーマンスにも大きく影響します。

【足と足趾の筋肉】は普段意識することのほとんどない小さな筋肉群ですが、解剖学構造を正しく効果的に理解してトレーニングすれば、扁平足や外反母趾を予防改善したり、転倒予防や運動パフォーマンス改善につながります。

【足と足趾の筋肉】役割

二本足歩行を獲得した人体の足部構造は、レオナルドダビンチが「工学の傑作」と称するほど精巧にできていて、足部を構成する26個の骨に直接的に付着して作用する【足と足趾の筋肉】には以下のような役割があります。

- 足趾の運動

- 足の機能的なアーチを作る

- 人の身体を支え歩行などの活動に関与

二本足歩行を獲得した人間特有の構造(全身の体重を支えて地面と接する足部構造や機能)を支える筋肉群には、下腿に筋腹を持つより長く大きな筋肉(下腿の筋肉群)もありますが、これらの筋肉が足部構造内の小さな筋肉群(【足と足趾の筋肉】)と協調して微妙な運動調整を行うことで、体重を支えながら歩行や立位動作などを効率的に行う足底構造(土踏まずや足のアーチ形成)を構成したり、スムースな立位歩行ができるようになります。

【足背筋】とは?どんな筋肉?

足背に筋腹がある【足背筋】に分類される筋肉には、「短母趾伸筋」「短趾伸筋」があります。

足背部では「短趾伸筋」と「短母趾伸筋」は起始部を共有しているため、足背最内側の筋腹と腱が「短母趾伸筋」です。

| 筋肉名 | ふりがな | 英語名 |

|---|---|---|

| 短趾伸筋 | たんししんきん | Extensor Digitorum Brevis |

| 短母趾伸筋 | たんぼししんきん | Extensor Hallucis Brevis |

下腿筋膜に続く足背筋膜に覆われた足背にある筋肉群は、「深腓骨神経」または「腓骨神経」支配で、主な作用は「つま先の伸展」です。

【足背筋】のつま先を伸展させる作用は、「下腿前面」にある筋肉群と協調し、歩行やランニングなどの際につま先が地面にひっかかるのを予防してスムースな前進をサポートします。

【短趾伸筋】

【短趾伸筋】は直接骨に停止していないため、下腿に筋腹がある筋肉のひとつ「長指伸筋」を補助するように「第2~4趾」伸展に作用します。

【短趾伸筋】と「長指伸筋」は、「足の虫様筋」の作用(足趾伸展)もサポートしていて、歩行やランニングなどのときにつま先が地面にひっからずにスムースに振り出せるように調整している筋肉です。

【短母趾伸筋】

【短母趾伸筋】は、下腿に筋腹がある「長母趾伸筋」の働きをサポートする筋肉で、名前の通り「母趾伸展」に作用します。

【足底筋】位置(機能)による分類

地上(床)との設置面となる足底にある【足底筋】は位置ごとに3つの役割のブロックに分かれています。

- 内側部:母趾に特化した筋肉群」「外側部:小趾に特化した筋肉群

- 中央部:踵から足趾へ向かう足裏中央面を構成する筋肉群

- 外側部:小趾に特化した筋肉群

| 筋肉名 | ふりがな | 英語名 |

|---|---|---|

| 内側 | ||

| 「母趾外転筋」 | ぼしがいてんきん | Abductor hallucis muscle |

| 「母趾内転筋」 | ぼしないてんきん | Adductor hallucis muscle |

| 「短母趾屈筋」 | たんぼしくっきん | Flexor hallucis brevis muscle |

| 中央 | ||

| 「短趾屈筋」 | たんしくっきん | Flexor digitorum brevis |

| 「足底方形筋」 | そくていほうけいきん | Quadratus plantae |

| 「虫様筋」 | ちゅうようきん | Lumbricals |

| 「底側骨間筋」 | ていそくこっかんきん | Plantar interossei |

| 「背側骨間筋」 | はいそくこっかんきん | Dorsal interossei |

| 外側 | ||

| 「小趾外転筋」 | しょうしがいてんきん | Abductor digiti minimi |

| 「短小趾屈筋」 | たんしょうしくっきん | Flexor digiti minimi brevis |

| 「小趾対立筋」 | しょうしたいりつきん | Opponens digiti minimi |

「母趾内転筋斜頭」は位置的には中央部に含まれますが、機能的に母趾に作用するため「内側筋群」に分類しています。

中央部:踵から足趾へ向かう足裏中央面を構成する筋肉群

【足と足趾の筋肉】の底面中央部にある筋肉は「踵から足趾へ向かう足裏中央面を構成する筋肉群」で、一番表層(足底筋膜直下)に中央部最大の筋肉である「短趾屈筋」があり、その深層に「足底方形筋」があり、「足底方形筋」の遠位端から「虫様筋」が起始します。

「短趾屈筋」は第2-5趾の屈曲と足の縦アーチに作用し、「足底方形筋」は「長趾屈筋」の作用を強化し、「虫様筋」と「底側骨間筋」はつま先の伸展と内転、「背側骨間筋」はつま先の伸展と外転に作用して、立位歩行の安定性や機能性をサポートしています。

【足と足趾の筋肉】のある層には「後脛骨動脈および静脈」「脛骨神経」も含まれ、「脛骨神経(L5-S2)」の枝である「内側足底神経」および「外側足底神経」に支配されています。

内側部:母趾球筋

【足と足趾の筋肉】の底面内側にある筋肉筋群には、足底の「母趾球」を構成する3つの筋肉が含まれ、足の縦アーチと横アーチ(母趾内転筋横頭)を構成しています。

内側筋群は「脛骨神経(L5-S2)」支配で、「外転(母趾内転筋)」「内転(母趾内転筋)」および「屈曲(短母趾屈筋と母趾内転筋)」と母趾の多様な運動に作用し、立位歩行の安定性や機能性をサポートしています。

外側部:小趾球筋

【足と足趾の筋肉】の底面外側にある筋肉群には、足底の「小趾球」を構成する3つの筋肉が含まれます。

外側筋群は「外側筋群脛骨神経」の枝である「外側足底神経(S1-S2)」によって神経支配され、「屈曲(小趾外転筋および短小趾屈筋)」「外転(小趾外転筋)」「対立(小趾対立筋)」と小趾の多様な運動に作用して立位歩行の安定性や機能性をサポートしています。

【足底筋】層よる分類

足裏(足底)で「足底筋膜(踵骨隆起から各足趾に向かう丈夫な筋膜)」に覆われている【足底筋】は、4層構造になっています。

| 筋肉名 | ふりがな | 英語名 |

|---|---|---|

| 足底筋膜 | ||

| 第1層 | ||

| 「母趾外転筋」 | ぼしがいてんきん | Abductor Hallucis muscle |

| 「短趾屈筋」 | たんししんきん | Flexor Digitorum Brevis |

| 「小趾外転筋」 | しょうしがいてんきん | Abductor Digiti Minimi |

| 第2層 | ||

| 「足底方形筋」 | そくていほうけいきん | Quadratus plantae |

| 「虫様筋」 | ちゅうようきん | Lumbricals |

| 第3層 | Flexor Hallucis Brevis | |

| 「短母趾屈筋」 | たんぼしくっきん | Flexor Hallucis Brevis |

| 「母趾内転筋」 | ちょうしないてんきん | Adductor Hallucis |

| 「短小趾屈筋」 | たんしょうしくっきん | Flexor Digiti Minimi Brevis |

| 「小対立筋」 | しょうしたいりつきん | Opponens Digiti Minimi |

| 第4層 | ||

| 「底側骨間筋」 | ていそくこっかんきん | Plantar Interossei |

| 「背側骨間筋」 | はいそくこっかんきん | Dorsal Interossei |

立位動作や歩行において地面(床)と唯一接する足底は、衝撃を吸収し、負荷を分散させ、機能的な動作をサポートするための構造が積み重なって、それぞれ連動しています。

【足底筋】 第1層の筋肉

「足底筋膜」直下にある足底最浅層の筋群(第1層)には、「母趾外転筋」「短趾屈筋」「小趾外転筋」が含まれます。

機能(位置)的な分類で見ると、「母趾外転筋」は「足底内側筋群(母趾球筋)」に、「短趾屈筋」「小趾外転筋」は「足底外側筋群(小趾球筋)」にそれぞれ分類されます。

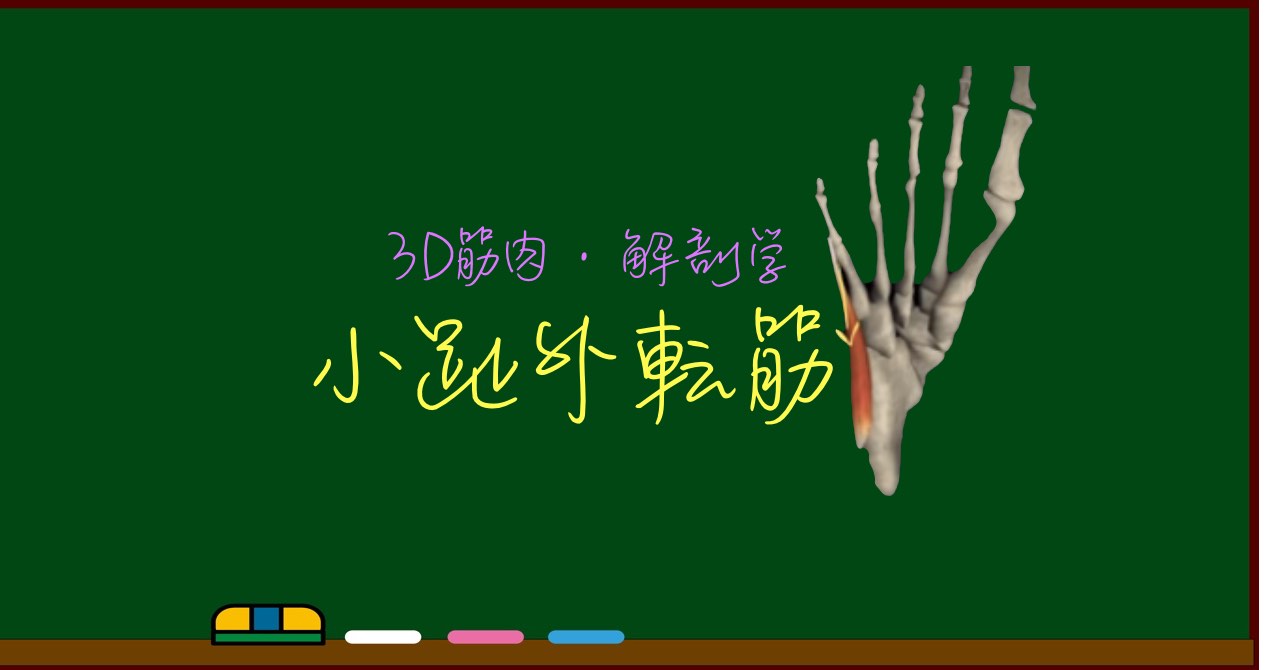

【小趾外転筋】

【小趾外転筋】は足底外側にある羽状筋で、「母趾外転筋」「短趾屈筋」と共に足底筋第1層に、また第3層に分類される「短小趾屈筋」「小趾対立筋」と共に足底外側筋群(小趾球筋)に分類されます。

【小趾外転筋】は小趾の外転と屈曲に作用し、足の外側で身体を支えて安定した立位に重要な役割をする筋肉です。

また、【小趾外転筋】足の「外側縦アーチ(踵骨・立方骨・第5中足骨)」の構成要素で、衝撃吸収、外力分散、スムースな重心移動に貢献しています。

特に、サーフィンやスノーボードなどバランスをとり続けるような運動では、「足の内側縦アーチ」を構成する「母趾外転筋」と一緒に足の踏ん張りと回旋動作に作用し、全身の動的バランス保持の要となっています。

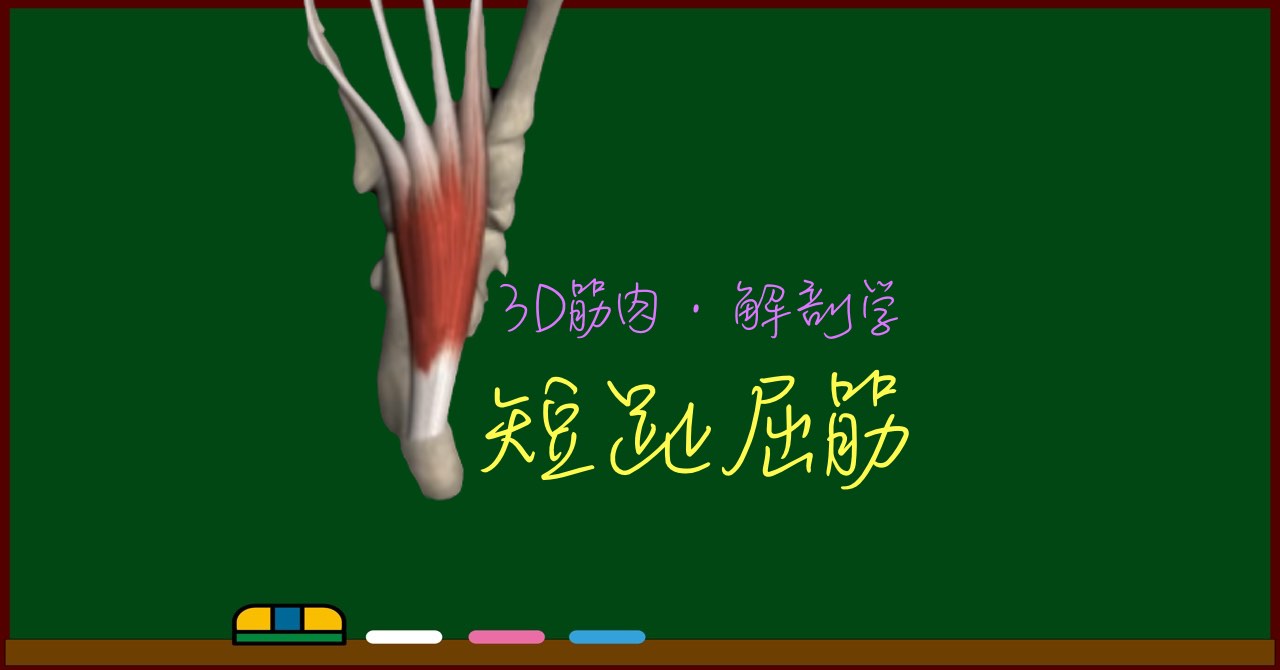

【短趾屈筋】

【短趾屈筋】は足底中央部にある幅広い筋肉で、「母趾外転筋」「小趾外転筋」とともに足底筋第1層に分類されます。

【短趾屈筋】の主な作用は第2~5中足趾節関節屈曲で、足の縦アーチを維持しながら歩行時の身体の前進を促進します。

【短趾屈筋】は、足趾の屈曲(曲げる運動)に作用して、足裏の踏ん張り力、ジャンプ、ダッシュなど、スポーツや運動に力強いパワーを与えてくれますが、足底筋第1層で足底腱膜に密着した筋肉なので、外部からの刺激を受けやすく、またスポーツなどの強度な運動で強く作用するため、硬化や炎症なども起こしやすい筋肉のひとつです。

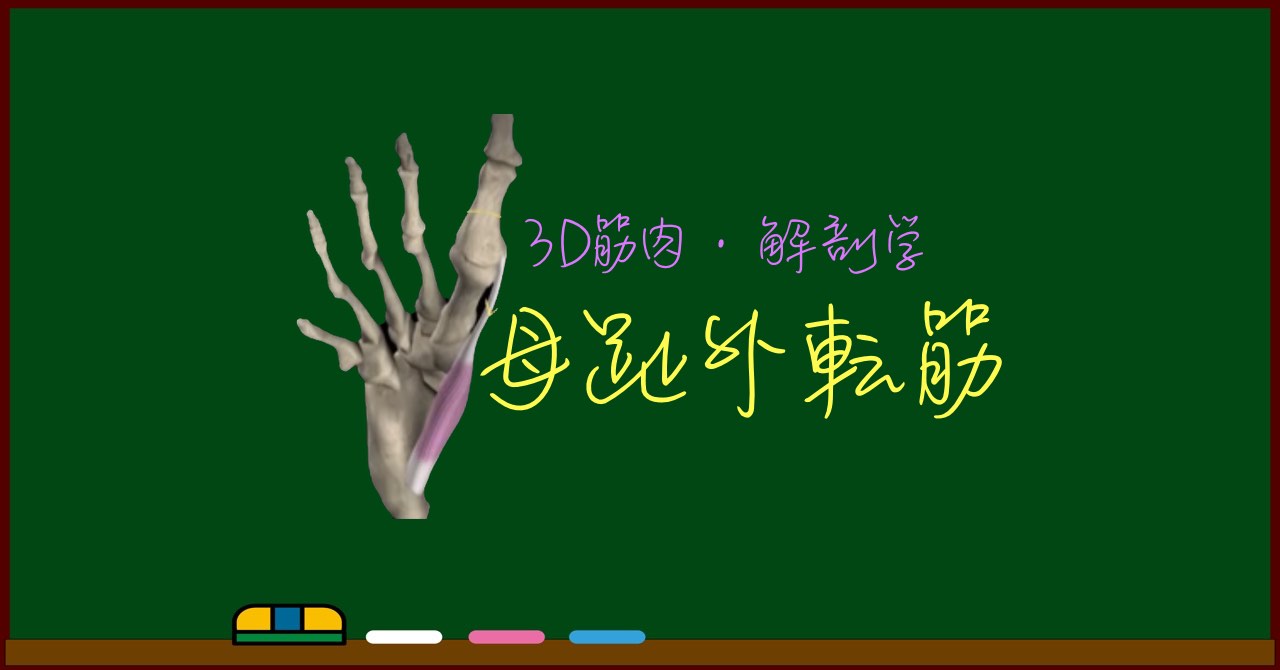

【母趾外転筋】

【母趾外転筋】は土踏まず(足の内側縦アーチ)を作るように足裏内側に存在する筋肉で、母趾外転に作用して母趾の位置を整え、スムースな歩行や動作をサポートしています。

歩行や立位動作時に足に体重がかかると足のアーチが潰れる(土踏まずをなくす・扁平足になる)方向への大きな力が働きますが、【母趾外転筋】が作用することで足のアーチが維持でき、足や足首が内側に傾くのを予防してくれるので、歩行や立位動作の負担や衝撃が軽減できます。

【母趾外転筋】が正常に機能しない状態になると、「外反母趾」などのつま先の変形や足のアーチが崩れた「扁平足」の原因となります。

【母趾外転筋】が凝り固まったり正しい動きが出せない場合は、十分にほぐしてから解剖学構造を理解して再教育する必要があります。

【足底筋】第2層の筋肉

【足底筋】第2層(第1層の筋の更に深層)には、【足底方形筋】と【足の虫様筋】が含まれます。

いずれの筋肉も足部中央の筋肉群に分類され、足底中央で前後になるように配置されています。

【足底方形筋】

【足底方形筋】は足底中央部にある筋肉で方形(四角形)の筋肉で、「足の虫様筋」と共に足底筋第二層に分類されます。

【足底方形筋】は、底屈時に下腿に筋腹を持つ「長趾屈筋」の腱(斜めに走行)を踵へまっすぐ向かう方向へひっぱる作用があり、歩行時における「足趾を屈曲する」動作を補強している筋肉なので、「趾屈補助筋」とも呼ばれます。

【足の虫様筋】

【足の虫様筋】は起始が足底:屈筋腱で、停止が足背:伸筋腱というかなりユニークな構造の筋肉です。

【足の虫様筋】は、起始が底側で停止が背側のため筋肉が小さくても屈曲する力は効率よく作用し、足の微妙な位置や動きを調整・制御したり、足の横アーチ保持する重要な役割があります。

スポーツなど細かい足の動き調整が必要な時にも活躍する筋肉ですし、ハイヒール着用などでも負担がかかる部位にありますので、使いすぎたり、または機能低下などで硬くなってしまっている場合はマッサージなどでほぐして、代償動作が出ないようにトレーニングやコンディショニングを行いましょう。

【足底筋】第3層

第3層(第2層の筋の更に深層)の筋群には、「短母趾屈筋」「母趾内転筋」「短小趾屈筋」が含まれます。

機能(位置)的には、「短母趾屈筋」「母趾内転筋」は「足底内側筋群(母趾球筋)」、「短小趾屈筋」は「足底外側筋群(小趾球筋)」にそれぞれ分類されます。

【短母趾屈筋】

【短母趾屈筋】は、「母趾内転筋」「短小趾屈筋」と共に足底筋群第3層に分類される筋肉で、「母趾内転筋」「母趾外転筋」と共に「足底内側筋群(母趾球筋)」にも分類されます。

【短母趾屈筋】は下腿に筋腹がある「長母趾屈筋」を補助するように作用し、歩行、ランニング、ジャンプなどの際に地面を蹴り上げる力を高めたり、土踏まず部分を作る「足の内側縦アーチ」を維持して立位動作の負担を和らげつつ立位バランスを調整しています。

【母趾内転筋】

【母趾内転筋】は、「足の縦アーチ」にも「横アーチ」にも関与している足裏内側にある筋肉で、歩行やランニングなどでかかとが離れてつま先重心になるときにつま先を安定させるために重要な役割をしています。

【母趾内転筋】の解剖学構造を理解したセルフケアをすることで、「外反母趾」や「扁平足」を予防し、歩行や立位動作のパフォーマンス向上(膝や腰への負担軽減など)につながります。

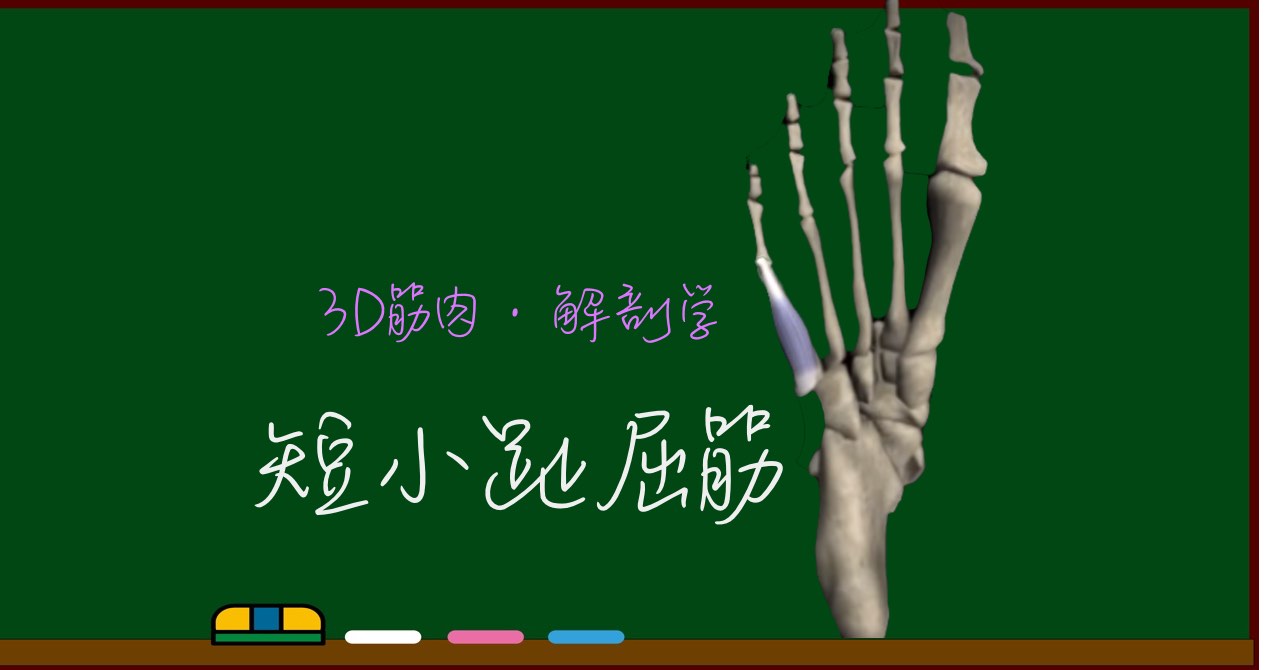

【短小趾屈筋】

【短小趾屈筋】は足底外側にある小さな筋肉で、「短母趾屈筋」「母趾内転筋」共に足底筋第3層に分類され、「小趾外転筋」「小趾対立筋」と共に「足底外側筋群(小趾球筋)」に分類されます。

【短小趾屈筋】の主な作用は名前の通り小趾の屈曲で、「長趾屈筋」「足底方形筋」「短趾屈筋」「短母趾屈筋」「足の骨間筋(背側骨間筋および底側骨間筋)」「足の虫様筋」と共につま先の屈曲に作用すると共に、足の「外側縦アーチ」構成に貢献しています。

【小趾対立筋】

【小趾対立筋】は、足底外側部にある小さな筋肉で第5趾の外転と屈曲に作用します。

つま先の屈曲は、歩行、ランニング、ジャンプなどで重要な動きですが、【小趾対立筋】の作用により、小趾で地面を捉えてバランスや、脚を蹴り出すときの推進力を高めます。

つま先に体重がかかったときに小趾を外転させることでつま先で捉える面を広げることや、「足の外側縦アーチ」を維持することでも負荷の分散に貢献して足部を安定させています。

【足底筋】第4層(足の骨間筋)の筋肉

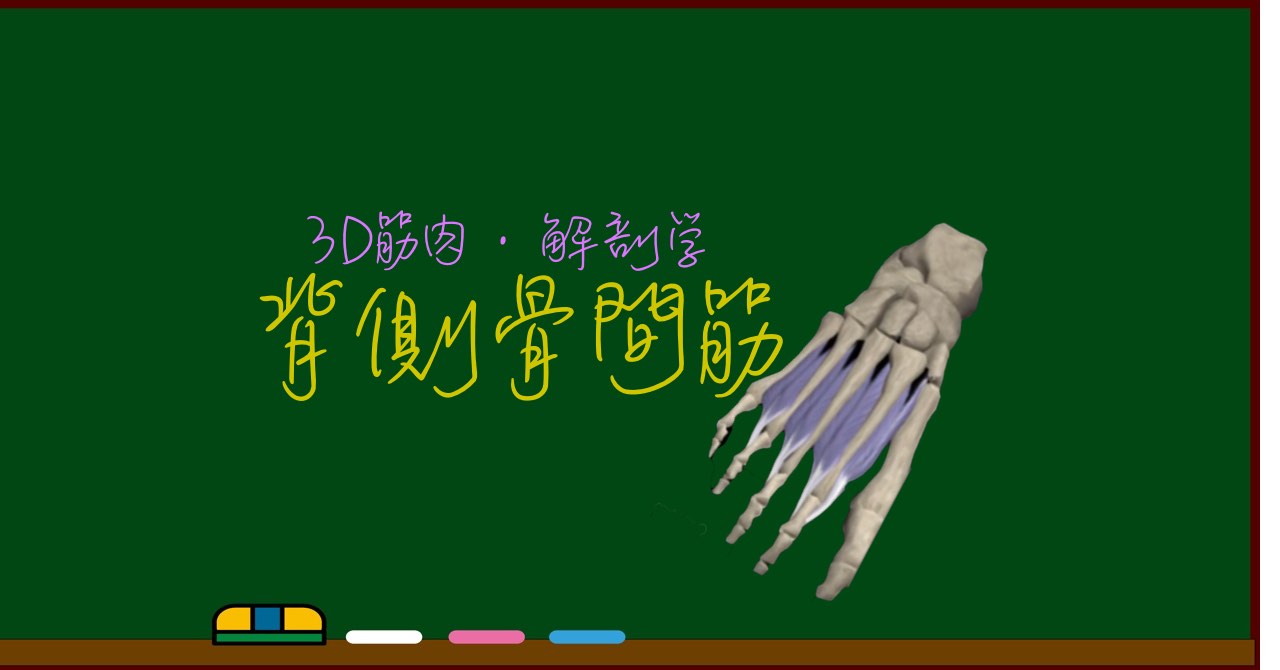

第4層(第3層の筋の更に深層)の筋群には、足趾の間を走行する足の骨間筋である、【背側骨間筋】と【底側骨間筋】が含まれます。

機能(位置)的には【背側骨間筋】と【底側骨間筋】は、足底中央部の筋肉群にも分類されます。

【背側骨間筋】と【底側骨間筋】

【足の骨間筋(背側骨間筋と底側骨間筋)】は、歩く、走るなどの運動の基礎になる足底の土台を構成している筋肉です。

【足の骨間筋】の筋力低下や硬化(コリ)で正常に機能していない場合、足の位置の微妙な変化を脳に伝達できなくなるので、全身の大きな筋肉の使い方にも影響して、筋肉の使い方のバランスや姿勢などが崩れてしまいます。

より大きな脚の筋肉や体幹などを鍛える前に、【足の骨間筋(背側骨間筋と底側骨間筋)】をケアしてトレーニングすることで怪我を予防しつつ効果的に全身のパフォーマンスを高められます。

足のアーチ(土踏まず)の構造

足部は片側で26(種子骨含めると28)の骨が含まれますが、筋肉や靭帯で補強されている3つのアーチを作るように配列されています。

| 構造 | アーチ名称 | 英語名 |

|---|---|---|

| 踵〜内側3中足骨頭 | 内側縦アーチ | Medial longitudinal arch |

| 踵〜外側2中足骨頭 | 外側縦アーチ | Lateral longitudinal arch |

| 内側縦アーチ前柱〜外側縦アーチ前柱 | 横アーチ | Transverse arch |

【足のアーチ】には「負荷や衝撃の分散」と「バランスと推進力」を高めるという2つの大きな役割があり、二本足歩行をする人間の移動や立位動作における唯一の設置面となる足部の機能を高め、疲れにくく安定したパフォーマンスがを促進しつつ、怪我や転倒予防に貢献しています。