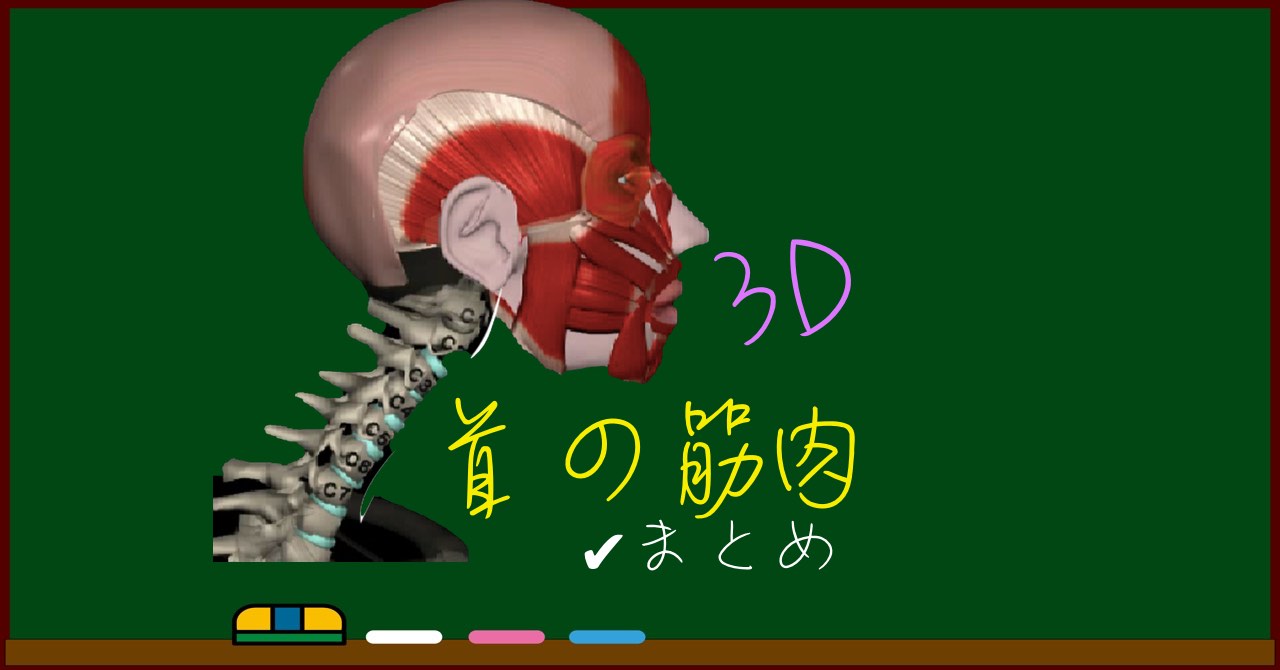

【首の筋肉(頸部筋)】の名称、分類、解剖学(起始・停止・作用・神経支配)を一覧でまとめていますので、目・首・肩周りの辛い症状に合わせた正しい対処法(ストレッチ・マッサージ・姿勢改善)にお役立てください。

【首の筋肉(頸部筋)】とは?どこにあるどんな筋肉

何か音や動きなど環境の急激な変化を感じ取った時、私たちはまず最初に首を動かして頭(目を含む顔)の向きを変えます。

これは動物にとって身を守るための生存本能から起こる無意識の行動であり、人間を含めた動物の頸部(一部上背部を含む)構造は、頭部をいかに正確かつ迅速に動かせるかを追求した構造になっています。

【首の筋肉(頸部筋)】は、「頭(頭蓋)」と「体幹(胸郭や肩など)」をつなぐ位置にある筋肉群で、主に頸椎周囲に筋腹を持っています。

【首の筋肉(頸部筋)】の主な役割は、体重の10%ほどある重い頭を上半身の上に安定させつつ、広範囲かつ多様な方向に「頭(顔)動かすことです。

- 頸椎を支柱として頭部と胸部(上半身)をつなぐ

- 頭部を体幹に安定させつつ多様な方向に頭の位置(目線など)を変える

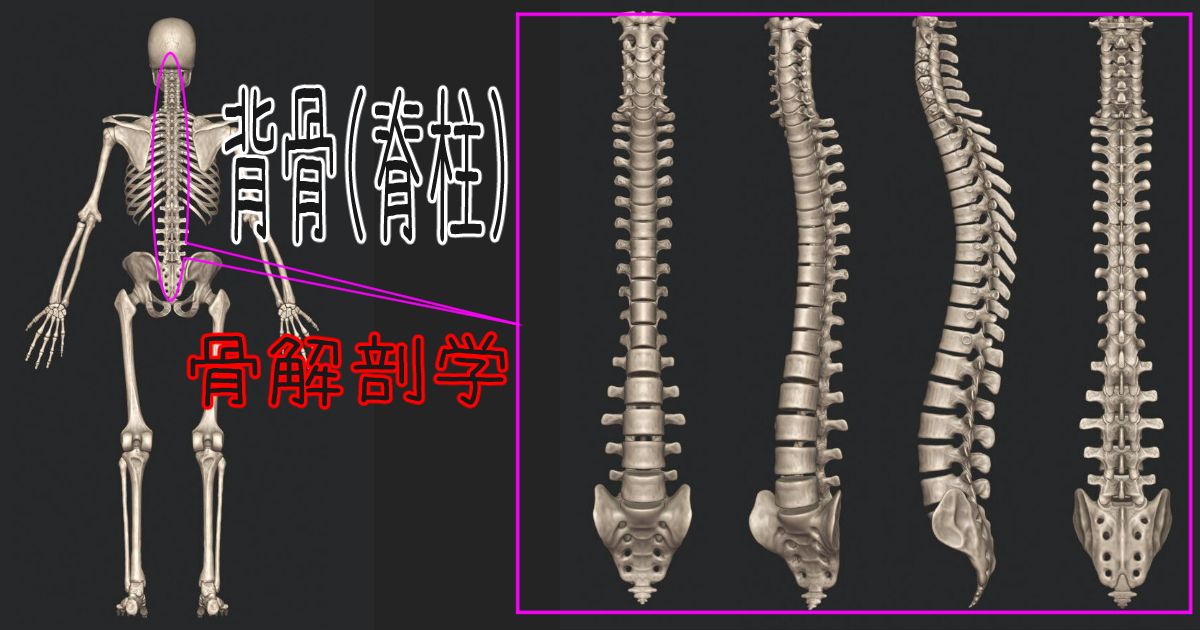

「頭(頭蓋)」と直接接続する頸椎は、背骨(脊柱)の中でも可動性を重視した構造になっているため、頚椎に付着している【首の筋肉(頸部筋)】解剖学にも首の可動性を活かすための特徴があります。

また、首(背中上部)の中でも特に大きく力の強い筋肉である「僧帽筋」と「胸鎖乳突筋」は、骨格筋でありがなら「脳神経XI(脊髄副神経)」にも支配されている点から見ても、【首の筋肉(頸部筋)】の特別さが見えてきます。

「脳神経XI(脊髄副神経)」は、自律神経系の状態を調節する「迷走神経」と絡み合っているため、「僧帽筋」と「胸鎖乳突筋」の筋肉の緊張やコリ(いわゆる肩こりや首コリ)が全身の体調不良につながりやすくなります。

また顔の筋肉(表情筋)とも連結している【首の筋肉(頸部筋)】の緊張状態は「首こり」「肩こり」だけに止まらず、「眼精疲労」「老け顔やほほのたるみ(ほうれい線)」などにも影響します。

スマホが手放せずパソコン作業が多い現代人の姿勢は、【首の筋肉(頸部筋)】に負担をかけがちですが、【首の筋肉(頸部筋)】解剖学を理解しておくことで、効果的なセルフメンテナンスで、「首こり」「肩こり」「眼精疲労」「老け顔やほほのたるみ(ほうれい線)」「全身の倦怠感」など様々な体調不良を予防改善できます。

【首の筋肉(頸部筋)】位置(前・横・後)による分類

【首の筋肉(頸部筋)】は、付着部位(起始停止)や作用が類似する前部・側部・後部の3つグループに分類できます。

| 筋肉名および筋グループ | 詳細 | |

|---|---|---|

| 前部 | 広頚筋 | 浅層の皮筋(表情筋としても作用) |

| 胸鎖乳突筋 | 頭部と胸部をつなぐように走行する浅層筋 | |

| 舌骨上筋群 | 「顎二腹筋」「顎舌骨筋」「オトガイ舌骨筋」「茎突舌骨筋」 | |

| 舌骨下筋群 | 「胸骨舌骨筋」「胸骨甲状筋」「甲状舌骨筋」「肩甲舌骨筋」 | |

| 椎前筋群 | 「外側頭直筋」「前頭直筋」「頭長筋」「頸長筋」 | |

| 側部 | 斜角筋群 | 「前斜角筋」「中斜角筋」「後斜角筋」 |

| 後部 | 僧帽筋 | 首、肩、背中上部を覆うアウターマッスル |

| 肩甲挙筋 | 「胸鎖乳突筋」と「僧帽筋」の深層 | |

| 板状筋群 | 「頭板状筋」「頸板状筋」 | |

| 頸部横突棘筋群 | 「半棘筋(頭半棘筋・頭半棘筋)」「多裂筋」「回旋筋」 | |

| 後頭下筋群 | 「大後頭直筋」「小後頭直筋」「下頭斜筋」「下頭斜筋」 | |

| 椎間筋 | 「棘間筋」「横突間筋」 |

【首の筋肉(頸部筋)】は、頭(頭蓋)を支えつつ前後左右はもちろん回旋や回転方向にも動く必要があるため、深層部で細かい調整する小さい筋肉から、頭から上半身までつなぐ大きな筋肉まで、多様な筋肉が層になっています。

【首前部の筋肉】分類と詳細

【首の筋肉(頸部筋)】のうち頸部前面にある筋肉の分類と概要についてまとめました。

【首前部の筋肉】層による分類

【首の筋肉(頸部筋)】のうち頸部前面にある筋肉は、その役割および位置(深さ)により、更に3つのグループに分類できます。

| 筋および筋グループ | 詳細 | |

|---|---|---|

| 表層筋 | 広頚筋 | 浅層の皮筋(表情筋としても作用) |

| 胸鎖乳突筋 | 頭部と胸部を直接つなぐ浅層筋 | |

| 舌骨筋群 | 舌骨上筋群 | 舌骨上部の筋肉群 |

| 舌骨下筋群 | 舌骨下部の筋肉群 | |

| 椎前筋群 | 頭長筋 | 頸部前面最深層にあるインナーマッスル |

| 頸長筋 | ||

| 外側頭直筋 | ||

| 前頭直筋 |

頸部前面にある【首の筋肉(頸部筋)】には、デコルテや首回りの筋肉としてわかりやすい「広頚筋」や「胸鎖乳突筋」だけでなく、舌骨に作用する「舌骨筋群」頚椎前面に付着する「椎前筋群」と意識しにくいけれど重要な筋肉がたくさんあります。

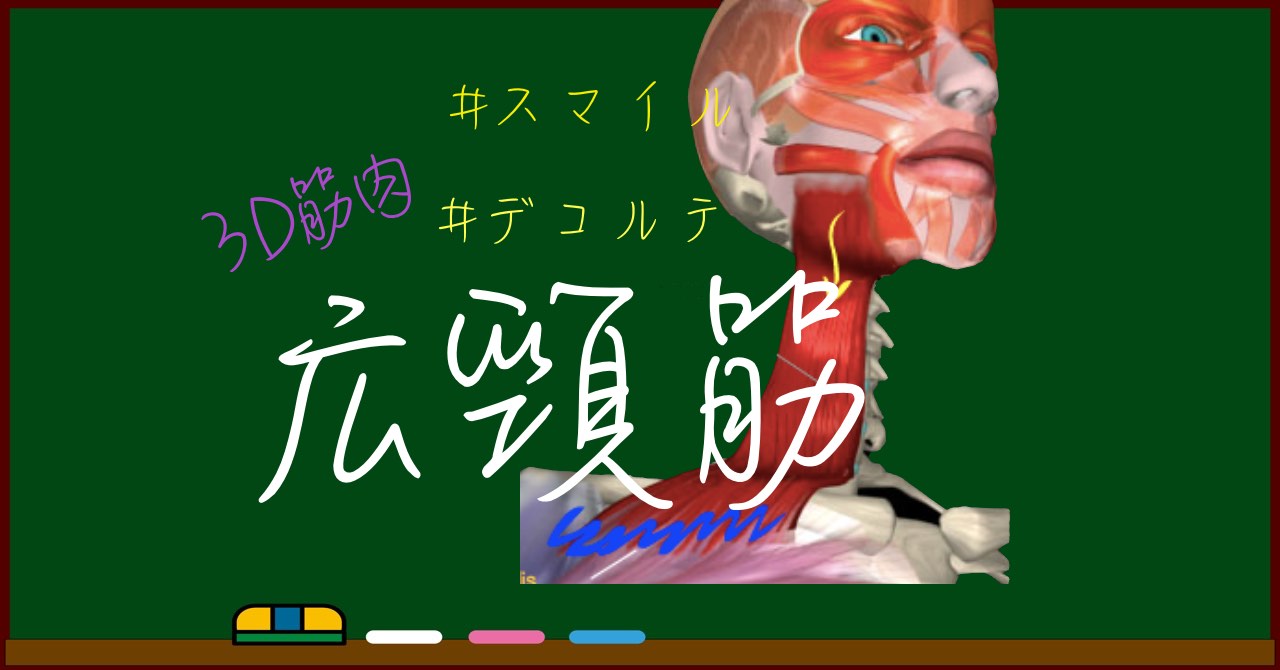

【広頚筋】頸部前面皮筋

【広頚筋】は、名前の通り頚(頸)表面を広範囲に覆う膜のような筋肉で、骨に付着せず(頚部筋膜の表層)に存在します。

- 名称:広頚筋

- ふりがな:こうけいきん

- 英語名:Platysma

【広頚筋】は、「鎖骨」「肩峰(肩甲骨)」および「大胸筋」や「三角筋」など上半身(胸や肩)を代表するアウターマッスルを含むエリアの筋膜から起始し、首前面を広く覆いながら上行して「下顎や口輪筋周辺の皮膚および皮下組織」に停止します。

【広頚筋】は、「表情筋」と同じ顔面神経支配であり、「口輪筋」と共に口、唇、頬の動きを含む表情変化に関与する表情筋でもありますし、首前面から胸部前面の筋肉を包み込む筋膜のように表層に存在する薄い皮膚のような筋肉のため、その深部にある筋肉を連動して緊張させたり、収縮により「首のシワを作る」などの作用が生じます。

スマホの長時間使用など、首や顎を引いた状態で長時間【広頚筋】の張力が発揮できない状態が続くと、「呼吸機能低下」「顎関節機能低下」「首こり」「肩こり」「首全体がたるむ・シワができる」「口元が下がる」「口元がたるむ」「デコルテリンパが詰まる」などの自覚症状につながります。

【広頚筋】のコンディションは見た目でわかりやすいので、首前面部のコンディションを知る指標にもなります。

筋膜でつながる首・肩・胸郭を含めたコンディショニングや姿勢改善で若々しく健康的な顔まわりを維持しましょう、

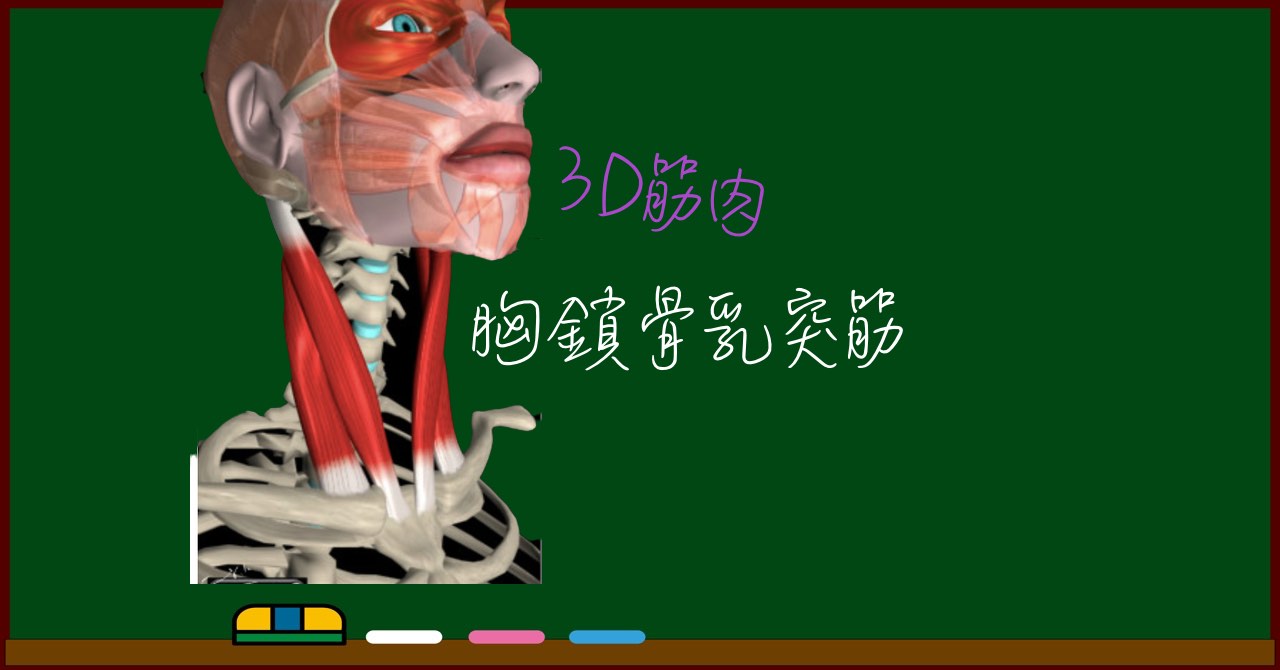

【胸鎖骨乳突筋】頸部前面表層筋

【胸鎖骨乳突筋】はミケランジェロのダビデ像にもくっきり表現されている2頭からなるデコルテの筋肉で、首を左右に向けた時に簡単に視診・触診できます。

鎖骨内側1/3(鎖骨部)および胸骨柄(胸骨部)から起始し、斜め上方へ走行して側頭骨の乳様突起に停止する筋肉として、覚えやすい名前がついています。

【胸骨(sterno)】+【鎖骨(cleido)】+【側頭骨乳様突起(mastoid)】=【胸鎖乳突筋(sternocleidomastoid】

- 名称:胸鎖乳突筋

- ふりがな:きょうさにゅうとつきん

- 英語名:SternoCleidoMastoid

片方の【胸鎖骨乳突筋】が収縮すると首を横に傾ける運動(側屈)や横を向く(左右の回旋)運動が生じ、左右の【胸鎖骨乳突筋】が同時に収縮すると頸部を屈曲する作用が生じ、頭と胸が近づきます。

首が頭が固定されている時は、胸骨と鎖骨を持ち上げる方向への力が働きますが、息苦しい時やスポーツのあとなどの肩が上がる呼吸(努力吸気)における呼吸補助筋としても作用します。

また、表層にある大きな筋肉のため、レスリングやボクシングなどの格闘技、ラクビーやアメフトなど首に直接的な負荷がかかる可能性のあるスポーツでは、怪我の予防目的で強化が推奨されています。

【胸鎖骨乳突筋】のまわりにはリンパ節が多く存在し、栄養血管も頭部、甲状腺、肩周りと共通していますので、【胸鎖骨乳突筋】を左右差なく柔軟性を保った状態に維持することは健康美容面でも重要です。

スマホ首などで【胸鎖骨乳突筋】が短縮した状態で凝り固まるとリンパの流れが悪くなるため、肌荒れなどのお顔のトラブルも生じやすくなりますので、解剖学構造を理解したコンディショニングを実践しましょう。

【舌骨筋群】頸部前面深層筋

【舌骨筋群】は直接首の運動に作用する筋肉ではありませんが、頸部前面深層にあり、頸部の神経や血管気候と密接しています。

【舌骨筋群】は、主に顎関節作用する咀嚼筋群と共に、頭蓋内(口腔内)での舌骨、咽頭、喉頭の甲状軟骨の位置を調整して、咀嚼、嚥下、発声(音の高低の調整など)に作用しています。

【椎前筋】頸部前面深層筋

【椎前筋】とは頸椎前面に接して縦(上下)に走行する筋肉で、椎前筋膜に覆われる4つのインナーマッスル:頭長筋・頸長筋・外側頭直筋・前頭直筋が含まれます。

| 筋肉名 | 読み方/ふりがな | 英語 |

|---|---|---|

| 前頭直筋 | ぜんとうちょくきん | Rectus Capitis Anterior |

| 外側頭直筋 | がいそくとうちょくきん | Rectus Capitis Lateralis |

| 頭長筋 | とうちょうきん | Longus Capitis |

| 頸長筋 | けいちょうきん | Longus colli |

【椎前筋】はそれぞれ左右対称に存在し、主な作用はいずれも頸部屈曲ですが、それぞれの筋肉の走行が異なるため、私たちは頭頸部を様々な角度に屈曲したり微妙な位置調整ができます。

【椎前筋】は、構造機能の特徴から、「頭蓋骨と第一頸椎の関節である環椎後頭関節の安定と運動に作用する頭直筋(外側頭直筋と前頭直筋)」と「頸椎間を繋ぐように走行して首を前から支えつつ頭頸部の運動に作用する長筋(頭長筋と頸長筋)」の2つに大きく分類して説明しています。

【頭直筋】前頭直筋と外側頭直筋

【頭直筋】は環椎後頭関節の安定と頭部運動に作用する筋肉で、【前頭直筋】と【外側頭直筋】があります。

【前頭直筋】は、環椎(C1)外側前部から起始して後頭骨の大後頭孔前方に停止する短い筋肉です。

環椎後頭関節を安定させると共に、うなずくように頸部に対して頭を屈曲する運動に作用します。

【外側頭直筋】は環椎(C1) 横突起上部から起始し、後頭骨頚静脈突起下面に停止する小さい筋肉です。

環椎後頭関節を安定させると共に、頸部に対して頭部を小さく側屈する運動に作用します。

【長筋】頭長筋と頸長筋

【頭長筋】と【頸長筋】は、長く平らな筋腹で頸椎の自然なカーブ(生理的前弯)を前側から支えている首のインナーマッスルです。

【頭長筋】は、起始:第3~6頸椎(C3-C6)横突起の前結節から起始し、後頭骨底部下面に停止し、主な作用は頭部の回旋で、顎を引くなど頭部屈曲にも補助的に作用します。

【頸長筋】は、全頸椎および上部胸椎までをカバーするように走行し、機能面では3つの部位に別れますが、主な作用は頸部屈曲で、下斜部は頸部屈曲や回旋運動にも補助的に作用します。

【首側(横)部の筋肉】斜角筋

【首の筋肉(頸部筋)】側面には【斜角筋】があり、首側(横)面で頸椎横突起と上位2つの肋骨の間を斜めに走行していますが、筋繊維は更に3つに分かれます。

| 読み方/ふりがな | 英語 | |

|---|---|---|

| 前斜角筋 | ぜんしゃかくきん | Anterior Scalene |

| 中斜角筋 | ちゅうしゃかくきん | Middle Scalene |

| 後斜角筋 | こうしゃかくきん | Posterior Scalene |

【斜角筋】の主な作用は胸郭に対する頸部側屈運動と肋骨挙上(呼吸補助)です。

また、【斜角筋】は首コリに伴う手の痺れなどを起こす筋肉としても有名ですが、これは「前斜角筋」と「中斜角筋」の間(斜角筋隙)を腕神経叢と鎖骨下動脈が走行するため、斜角筋のコリや過緊張による挟み込み(絞扼)で腕や手に痺れが生じることがあるからで、斜角筋隙の絞扼による痛みや痺れの症状は「斜角筋症候群」と呼ばれ、胸郭出口症候群のひとつです。

肩こりや首こりにともなう手足の痺れや腰痛などがある場合、【斜角筋】ストレッチやマッサージでトリガーポイントにアプローチして斜角筋の緊張を緩めることで、痛みや痺れなどの症状が緩和する場合が多くあります。

【斜角筋】はスマホやパソコンを長時間使う姿勢や力を入れる作業をすると過緊張になりやすい筋肉なので、【斜角筋】の解剖学構造を理解し、自分でトリガーポイントをみつけて【斜角筋】ストレッチやマッサージができるようにしておくと首や肩周りを快適に保てるようになります。

【首後部(背面)の筋肉】分類と詳細

首後面(背面)には、頭蓋を脊柱および胸郭に接続するための【首の筋肉(頸部筋)】が複数の層に別れて付着しています。

この分類では、頸部だけでなく、背面(背骨)全体をサポートする背面筋群にも分類できる筋肉が多数含まれます。

【首後部(背面)の筋肉】層による分類

【首の筋肉(頸部筋)】のうち、背部(後面)にある筋肉は、その層(深さ)により更に以下の3つのグループに分類できます。

| 筋および筋グループ | 詳細 | |

|---|---|---|

| 表層筋 | 僧帽筋 | 頸部〜肩甲帯背面を広く覆うアウターマッスル |

| 肩甲挙筋 | 「胸鎖乳突筋」と「僧帽筋」の深層 | |

| 板状筋 | 「頭板状筋」「頸板状筋」 | |

| 深層(頸部横突棘筋群) | 半棘筋 | 「頭半棘筋」「頸半棘筋」 |

| 多裂筋 | インナーユニット後面 | |

| 回旋筋 | 横突棘筋最深層 | |

| 最深層 | 後頭下筋群 | 頭部(目線)調整筋 |

| 棘間筋 | 姿勢調整筋 | |

| 横突間筋 | 姿勢調整筋 |

【僧帽筋】

【僧帽筋】は、頸部だけでなく肩甲帯や胸郭背面まで広範囲に覆っている大きな三角形(左右合わせると菱形)の筋肉で、肩や背中のラインに大きく影響します。

【僧帽筋】は背面に位置して「頭部の回旋、側屈、伸展」にも作用しますが、機能的には上肢運動や肩甲帯安定にも大きく関与していて、肩こりや首コリの原因筋にもなります。

【僧帽筋】の緊張は自律神経とも関連しているため、背中のラインを整えてボディメイクしたい人はもちろん、肩こりや姿勢改善、ストレスや慢性疲労解消のためにも解剖学構造をしっかり理解しておきたい筋肉です。

【肩甲挙筋】

【肩甲挙筋】とは、「頭板状筋」「胸鎖乳突筋」「僧帽筋」の下(深層)にある細長い筋肉で、「僧帽筋」「菱形筋」「前鋸筋」「後鋸筋」と一緒に肩甲骨運動に作用します。

【肩甲挙筋】は、スマホ姿勢やパソコンの長時間使用による猫背、ストレスなどで過剰に緊張しやすく、表層で触れやすい部分にあるので痛みやコリ(いわゆる肩こり)など自覚しやすい肩こりの原因筋としても有名です。

【肩甲挙筋】解剖学構造を理解した正しいほぐし方(肩甲挙筋ストレッチや肩甲挙筋マッサージ)を日頃から意識して実践することで、姿勢を整えつつ肩こりを予防解消しましょう。

【板状筋(頭板状筋・頸板状筋)】

ギリシャ語の「包帯」が語源となっている【板状筋(頭板状筋・頸板状筋)】は、後頭骨から胸椎まで繋がる長い固有背筋浅層の筋肉です。

体重の10%もある重い頭を支えつつ、頭部から脊椎(頸椎・胸椎)のスムースな動きと頸部の生理的湾曲(S字)カーブをサポートしながら、運動時の頭頸部の位置調整に重要な役割を持っていて、例えば、椅子から立ち上がった後に前傾から頭頸部を戻す時など、頭部と頸部が自然なポジションに戻るように整えてくれます。

不良姿勢でのスマホやパソコンの長時間使用で負担がかかりコリやすいため、【板状筋(頭板状筋・頸板状筋)】の解剖学構造を理解したストレッチと筋膜リリースで姿勢を整え、首コリ、肩こり、眼精疲労などの辛い悩みを解消しよう!

【頸部横突棘筋群(回旋筋・多裂筋・半棘筋)】

【横突棘筋】は、椎間を繋ぐように頸椎・胸椎・腰椎と背骨全体に渡って走行する深部背筋で、「回旋筋」「多裂筋」「半棘筋」が含まれます。

付着している椎間に対して、伸展、側屈、回旋などに作用しますので、頸椎に付着している筋肉は頭頸部の運動に作用します。

椎間をつなぐ小さな筋肉の集合体なので、運動を起こすというよりも、運動など姿勢の変化に対して背骨を安定させる靭帯のような役割をしているインナーマッスルです。

「横突棘筋」に含まれる3筋で比較すると「回旋筋」<「多裂筋」<「半棘筋」の順に長くなり、「半棘筋」<「多裂筋」<「回旋筋」の順に深層になります。

【後頭下筋】

【後頭下筋】とは、後頭下部から環椎、軸椎に至る4筋【大後頭直筋、小後頭直筋、上頭斜筋、下頭斜筋】の総称です。

| 読み方/ふりがな | 英語 | |

|---|---|---|

| 大後頭直筋 | だいこうとうちょくきん | Rectus Capitis Posterior Major |

| 小後頭直筋 | しょうこうとうちょくきん | Rectus Capitis Posterior Minor |

| 下頭斜筋 | かとうしゃきん | Obliquus Capitis Inferior |

| 上頭斜筋 | じょうとうしゃきん | Obliquus Capitis Superior |

【後頭下筋】は、背骨周り筋肉(固有背筋群)の中でも最も深層にある筋肉のひとつで、後頭部と頭蓋直下の環椎(1番目の椎骨)と軸椎(2番目の椎骨)をつないで頭部(目線)を安定させる役割があるインナーマッスルです。

首が前に出るスマホ姿勢やパソコン使用で負担がかかり硬直しやすく、眼精疲労を起こす原因筋としても有名です。

【後頭下筋】のうち、「上頭斜筋」「下頭斜筋」「大後頭直筋」が作る3角形の中を神経や血管が通り、内耳や脳に繋がっているため、【後頭下筋】のコリを放置すると肩こり、眼精疲労、腕の動きの悪化に始まり、全身にも悪影響を及ぼします。

スマホやパソコンの長時間使用で疲れ目(眼精疲労)や首の奥深くから感じるしぶといコリには、【後頭下筋】の解剖学構造を理解したコンディショニング(ストレッチ・マッサージ・筋膜リリース)が効果的です。

【棘間筋】

【棘間筋】は名前の通り隣接する椎骨の棘突起間をつなぐ短い左右ペアの筋肉です。

各椎骨間に存在しますが、頸椎(頸椎では二重に存在するケースもある)と腰椎に比べ、胸椎では欠如または不完全な場合があります。

| 起始 | 停止 | |

|---|---|---|

| 頸棘間筋 | C3-T1棘突起上面 | C2-C7棘突起下面 |

| 胸棘間筋 | T2, T11-T12棘突起上面 | T1, T10-T11棘突起下面 |

| 腰棘間筋 | L2-L5棘突起上面 | L1-L4棘突起下面 |

【棘間筋】はとても小さく短い筋肉なので単独で運動を起こす力はありませんが、解剖学的にも伸展しやすい構造になっている頸部および腰部の伸展運動においてよく発達していて、他の背骨新筋群(脊柱起立筋など)と協調的に作用し、運動時に椎間(背骨)を安定させている筋肉です。

固有背筋群の中でも最深層部にある【棘間筋】には、姿勢の変化をキャッチする「筋紡錘」が密になっていることもわかっていて、筋緊張の変化から姿勢変化を瞬時に察知して背骨の位置を調整することで背骨の安定に大きく貢献しています。

【横突間筋】

【横突間筋】は隣接する椎骨の横突起間を繋ぐ筋肉で、頸椎で最も発達し、胸椎では欠如または不完全な場合があります。

【横突間筋】は、単独で運動を起こすには短く細すぎる筋肉ですが、主に頸椎側屈運動により表層にある大きな筋肉(胸鎖乳突筋、斜角筋、板状筋など)と協調して作用し、頸椎(背骨)の安定させつつスムースな運動を起こすのを助ける役割があります。

【横突間筋】が隣接している脊椎どうしに付着していること、脊椎分節に従って神経支配されていること、筋紡錘の数が多いこと(多裂筋の4.5〜7.3 倍)などからも脊椎の運動調整センサーとして重要な役割をしていることがわかります。

【横突間筋】が特に頸部で発達しているのは、身体の動きの変化に合わせて頸部(目)の位置を最適化させるために重要であるからとも考えられます。

大人になると首コリになる理由

生まれたばかりの赤ちゃんの首が座り、ハイハイや四つ這いを覚え、立位と二本足歩行を獲得する過程で、頸部〜上背部(頭部と胸郭)をつなぐ構造を発達させていきます。

小さい子供は、木登り、ボール投げ、友達との取っ組み合い、ジャングルジムなど様々な行動パターンを通して、筋肉の柔軟性や機能をバランス良く維持向上させています。

すべての骨格筋に関連する問題は「使いすぎ」「使っていない」「誤用」のいずれかまたは複合によって生じていますので、大人になって職業や生活習慣が固定すれば、頸部〜上背部の部分的な過緊張や機能低下が生じやすく、「首コリ」「背中のハリ」「肩こり」「眼精疲労」「頭痛」などにつながりやすくなります。

例えば、首を左右非対称に傾けたまま演奏するバイオリニスト、運送業など重いものを持ち上げる回数が多い人、美容師など手を高い位置においたまま作業することが多い職業の人は頸部から上背部の筋肉の使いすぎで自律神経まで影響を及ぼすことが多くあります。

首と背中上部の中でも特に大きく力の強い筋肉である「僧帽筋」と「胸鎖乳突筋」は、骨格筋でありがなら自律神経系の状態を調節する「迷走神経」と絡み合っている「脳神経XI(脊髄副神経)」に支配されていますし、頭頸部の筋肉の間には全身をめぐる太い神経や血管も多数通過しています。

これらの解剖学構造から考えても首こりから全身に体調不良が広がるのはなんら不思議ではなく、逆をいうと多くの体調不良は首こりの原因となっている筋肉の緊張をほぐしたり、緩んでいる筋肉を鍛えてバランスを整えることで解消する可能性があると言えます。

頭頸部の筋肉は常に頭を支え続けるという重要な役割があるため、ある程度の筋緊張を維持する必要がありますが、反対に首を動かしたり腕を使う頻度が極端に少ない場合はその役割の筋肉が緩んで動き方を忘れてしまい、その場合も全身不調につながります。

「首回し」3つのリスク!【首こり】解消方法よくある間違い

首こり解消のエクササイズやストレッチでは、特定の方向へ頭(頸椎)を動かすものだけでなく、「頭(頸椎)を回す」運動をやるように指導されることがよくあります。

でも、解剖学の観点では「首を回す」運動は非常にリスクが高く、やらない方がいいと断言できます。

ほとんどの哺乳類(ネズミでも、キリンでも、クジラでも)の頸椎の数は7つですが、人間の頸椎も7つの椎骨 (C1-C7)の積み重ねです。

また、背骨は脳からつながる脊髄神経の通り道でもありますが、脊髄神経は上部ほど太く末端に行くほど細くなっているため、脊髄の通り道となる椎孔は頸椎(背骨上部)ほど大きくなりますが、反比例するように椎体部分は頸椎ほど小さく、より支える体重が大きくなる腰椎に向かって大きくなります。

頸椎の大きさと頭の大きさを比較すると、指先に金魚鉢を乗せているくらい頭部が頸椎上でバランスを維持するのが難しい構造になっているのがわかります。

頸椎の広範囲かつ多様な動きを維持しつつ、頭が首から転げ落ちずに済んでいるのは複数の筋肉や靭帯によるサポートがあるからです。

重い頭を支える細い頸椎をサポートするためには、多様な筋肉や靭帯によるサポートが不可欠です。

そして、私たちの頭や首を筋肉の収縮による筋肉の作用による範囲で動かしている限りはこのサポート機能が保持されるようにそれぞれの筋肉が連動しますし、筋肉のこりをほぐしたり、機能不全を修正するために頭頸部を動かすのであれば、筋肉の走行にそって行うべきです。

そうです。

もうお気づきかしれませんが、まず第一にもともと安全な保護機能でサポートされていない不自然な動きである「首回し」をやる必要がそもそもないし、無理に行えば以下のようなリスクがあります。

関節構造上「回す」運動が適切に行えるのは、球(臼)関節である肩関節と股関節だけです。

椎間関節損傷

椎骨には複数の突起があり、椎骨と椎骨はレゴブロックのように突起がフィットする面関節を構成しています。

表面は軟骨で覆われていて、滑らかな蝶番関節のように動きます。

関節構造上可能な動きは「屈曲(前に曲げる)⇄進展(後ろへ曲げる)」「側屈(左右のいずれかへ曲げる)」「回旋(ひねり)」のいずれかです。

また、椎間関節が連続していることでひとつの関節が特定の方向に過剰に動かず、背骨全体としての安定性を高めやすい構造になっています。

私たちが普段の生活の中で無意識におこなっている上記の「正常可動域」範囲の動きで問題がでることがまずありません。

でも、構造上存在しない関節の動きである「首を回す(頭の円運動)」行為は、椎間関節を滑らせる力が働くので、椎間関節構造自体を摩耗・損傷させる可能性があります。

神経損傷

背骨を構成する骨である椎骨にはそれぞれ脊髄神経の通り道となる脊柱管がありますが、何らかの理由で脊柱管が狭くなると脊髄神経を圧迫したり損傷させて、痛みや痺れ、運動麻痺などを引き起こすことがあります。

特に、生まれつき脊柱管が狭窄していたり、老化などにより椎間板ヘルニア、骨棘、軟骨変性などによる背骨構造が変形することで脊柱管が狭くなっていると、神経損傷のリスクも高くなります。

脊柱管狭窄自体はなんの自覚症状も生まないので、脊柱管狭窄の自覚がない人もたくさんいます。

椎間を大きく動かすことも脊柱管を狭める行為なので、前後・左右・回旋やひねりと様々な首の動きを組み合わせる「首を回す」運動は、脊柱管を更に狭めて神経を損傷するリスクを高めます。

特に頭を後方に過進展させて首を左右に回旋させている時が一番脊柱管を狭めて神経を圧迫損傷するリスクがあります。

脳への血流減少

私たちの思考や運動の最高司令塔である脳は、何十億ものニューロンで構成され、正常な機能を維持するには常に大量の酸素と血液が必要です。

内頸動脈および椎骨動脈から広範囲な血管網が張り巡らされています。

脳への血流が制限される極端な例には、脳出血や脳梗塞がありますが、脳への血流が制限されると、全身に様々な機能障害が生じます。

仮に上を見るために頭(首)を後ろに傾けるだけでも椎骨動脈は圧迫されるので、脳への血流量は減少していますので、頸部をサポートする構造を磨耗させる首回し運動は脳へ血流を送る血管にも悪影響を与えるリスクが高くなります。

現代人【首こり】正しい解消方法

頸部の筋肉の一部が機能しなくなると他の筋肉での代償動作が増え、その筋肉群の使いすぎが生じたり、筋肉のバランスが全体として崩れるので「使いすぎ」と同じようにコリや痛みを感じたり、全身の不快感などにも繋がりますので、疲れて緊張している筋肉を見極めて毎日リセットするようにほぐしたり休ませたりする習慣を作る必要があります。

スマホやパソコン使用時の首が前に出る「誤用」による首コリや肩こりにも多くの現代人が悩んでいます。

これを予防解消するには、ただ凝り固まっている筋肉をマッサージするだけは一時的な効果しかないため、解剖学構造を理解した正しい姿勢を意識することが重要です。

「首 ストレッチ 方法」2つのポイント

「首 ストレッチ 方法」などと検索すれば、非常に多くのストレッチ方法が出てきます。

例えば、「首を前後や左右など一定の方向へ傾け、手をてこのように使って深める」というストレッチがヨガレッスンや運動の準備体操としてよく紹介されています。

もちろん、筋肉解剖学を理解した上で目的を明確になっているなら、このストレッチ自体は問題ありません。

ただ、以下の2点を改善すれば、より効果的な首こり(そして連動する肩こりや腕の問題も)解消ストレッチになります。

- 「受動的なストレッチ(筋収縮を伴わない)」であること

- 「頸部の特定の筋肉にしかストレッチできていない」こと

筋肉を収縮させる

そもそも、首をストレッチしたいと思うのはどんな時ですか?

コリや痛みなど頸部に不快感や辛さを抱えている時ではないでしょうか?

筋肉が凝り固まっている時に、特定の方向にだけ他動的な力を加えてストレッチ(筋肉を伸ばす)するのは一生懸命握りしめている拳を開こうとする力を加えるようなものなので、とても大変だし更なる不快感を伴います。

意識的に凝っている筋肉を収縮させて首を動かす運動(エクササイズ)をする方が、首こり解消効果が高い場合が多くあります。

筋肉の収縮と弛緩を繰り返すことで血流が増加し、筋肉の緊張がほぐれていきます。

頭頸部〜上半身(姿勢全体)つながりを整える

頭〜首〜上背部(および胸郭)は筋肉や筋膜構造で連結しているので、切り離して考えることはできません。

具体的なやり方は「首こりの効果的な解消方法」の項で説明したとおり、頸部の循環を高め、こりを完全にほぐしてリラックスするには、胸郭、胸椎、肩甲帯を含めた構造全体へアプローチする必要があります。

人体の最高司令塔である頭(目)と直接繋がっている頸椎は、視野を確保するために広い可動域を維持すると同時に、体重の10%程度の重さのある頭を支え続ける必要があります。

頸椎の可動性と安定性を確保するために、頭部〜頸椎のつながりを作る筋肉の中には、胸椎、胸郭、肩甲帯(肩関節)まで走行を伸ばしている筋肉もたくさんありますので、それぞれの筋肉や役割とその連携を意識できると、姿勢を正しく保って首こりを予防したり、辛い痛みが疲労回復も効果的に行えます。

特に自律神経に直接的な影響を与える大きな筋肉である「僧帽筋」と「胸鎖乳突筋」の機能不全やアンバランスを解消は頸部から上背部構造全体の機能バランス向上に効果的です。

具体的には、私たちの発達経過に沿うように姿勢を連動させたヨガポーズ(シークエンス)を使う方法などがオススメです。

| 成長過程 | ヨガポーズ | |

|---|---|---|

| Step1 | 頭を起こす | コブラのポーズ |

| Step2 | 胸部を起こす(後屈する) | コブラのポーズ |

| Step3 | 四つ這い/ハイハイ | テーブルトップポーズで首を動かす |

| Step4 | 二本足歩行 | 木のポーズや軸を伸ばすポーズ |

部位ごとのコンディションや姿勢(ポジション)は隣接する部位に必ず影響を与えるということを理解しておくだけでも、効果は大きく変わります。

肩首回りをバランス良く動かし、背骨全体の機能や全身循環を高める効果も高いラジオ体操もおすすめです。